俳聖「松尾芭蕉」は忍者だった? 根強く残る噂の真相に迫る!

関連キーワード

四季ごとの自然美や人間の喜怒哀楽を表現し、古くから日本人に親しまれてきたのが「俳句」です。

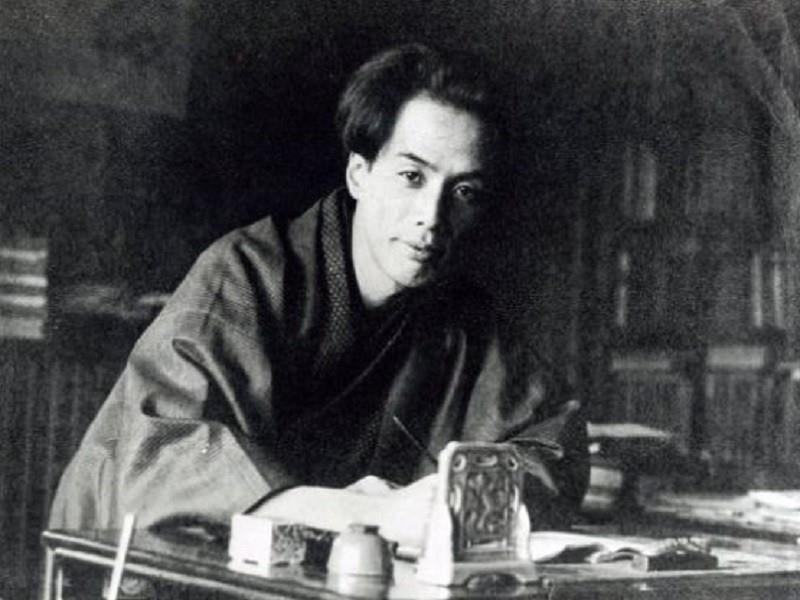

その俳句を芸術の域にまで高めた俳人・松尾芭蕉の生涯を紹介し、『おくのほそ道』を俳句とともに辿ります。

その俳句を芸術の域にまで高めた俳人・松尾芭蕉の生涯を紹介し、『おくのほそ道』を俳句とともに辿ります。

古より日本人の心を捉えてきた「俳句」は“五・七・五”という韻律と季語、そして句に込められた人々の情感で表現します。 “季語”が大切な要素となる点において、四季のある日本の風土に適した芸術文化と言えます。

江戸時代の俳壇では、“笑い”や“楽しさ”を表現する俳句が一般的でした。それを自然の美しさや厳しさ、人間の心の内にある“感性”を取り入れ、芸術の域にまで高めたのが、松尾芭蕉でした。

芭蕉は、旅を通じて、心を動かされた「風景」、人との出会いと別れの中で生まれた「感情」を句の中に込めることにより、自ら理想とする「俳句」を完成させ、日本を代表する俳人となったのです。

そんな芭蕉の生涯について簡単にご紹介しましょう。 松尾芭蕉は1644年(正保元年)、現在の三重県の伊賀国上野で、準武士待遇の農民の家に6人兄妹の次男として生まれました。本名は松尾宗房。 父親の死後、18歳のときに藤堂藩に料理人として仕え、その藩士の侍大将の嫡子・良忠から俳諧を学び、俳句の世界へと導かれていきます。 28歳の時に初の撰集『貝おほひ』を伊賀天満宮に奉納し、伊賀の俳壇で注目を集めるようになります。その後、江戸へ上り、修業を積んで、33歳で師範となります。当時の江戸の俳壇では娯楽性に富んだ俳句が流行していました。しかし、芭蕉は流行りに影響されることなく、自然や人生の真理を追究した独自の俳句を確立していきます。そのために芭蕉が求めたのは旅でした。旅に出ることで、俳句への真摯な思いを深め、自然としっかりと向き合っていきます。

江戸時代の俳壇では、“笑い”や“楽しさ”を表現する俳句が一般的でした。それを自然の美しさや厳しさ、人間の心の内にある“感性”を取り入れ、芸術の域にまで高めたのが、松尾芭蕉でした。

芭蕉は、旅を通じて、心を動かされた「風景」、人との出会いと別れの中で生まれた「感情」を句の中に込めることにより、自ら理想とする「俳句」を完成させ、日本を代表する俳人となったのです。

そんな芭蕉の生涯について簡単にご紹介しましょう。 松尾芭蕉は1644年(正保元年)、現在の三重県の伊賀国上野で、準武士待遇の農民の家に6人兄妹の次男として生まれました。本名は松尾宗房。 父親の死後、18歳のときに藤堂藩に料理人として仕え、その藩士の侍大将の嫡子・良忠から俳諧を学び、俳句の世界へと導かれていきます。 28歳の時に初の撰集『貝おほひ』を伊賀天満宮に奉納し、伊賀の俳壇で注目を集めるようになります。その後、江戸へ上り、修業を積んで、33歳で師範となります。当時の江戸の俳壇では娯楽性に富んだ俳句が流行していました。しかし、芭蕉は流行りに影響されることなく、自然や人生の真理を追究した独自の俳句を確立していきます。そのために芭蕉が求めたのは旅でした。旅に出ることで、俳句への真摯な思いを深め、自然としっかりと向き合っていきます。

2400キロの旅で書かれた『おくのほそ道』で訪れた場所を俳句とともに辿る

芭蕉は、魂をゆさぶるような旅を渇望しました。住まいを売却して旅費を工面し、1689年(元禄二年)3月27日に弟子の曾良を伴って江戸を発ちます。福島、宮城、岩手、山形から、北陸地方を巡り、岐阜・大垣に達する全行程約2400キロにわたる壮大な旅でした。この道中で詠まれた俳句紀行集が、代表作『おくのほそ道』です。

それでは、『おくのほそ道』で松尾芭蕉が訪れた印象的な場所と、その地で詠まれた俳句をご紹介していきます。

それでは、『おくのほそ道』で松尾芭蕉が訪れた印象的な場所と、その地で詠まれた俳句をご紹介していきます。

日光三名瀑のひとつである「裏見滝」

芭蕉と曾良は、古来の和歌集によく登場する栃木県の室の八島を経て、日光を訪れます。東照宮の参拝後、荒沢川の上流にある「裏見滝」を見物します。

しばらくは

滝にこもるや夏の初

解説:この窪みに籠っていると、清涼な空気が感じられて、僧侶が行う夏籠りのように心身が引き締まるようだ。

裏見滝は、日光三名瀑のひとつで、滝の裏側の崖が窪んでいるため、滝の裏から瀑水を眺めることができました。句からも、とても涼しくて快適な様子を想像できますが、滝上部の岩が崩れたため、残念ながら現在は、滝の裏から裏見滝を見ることはできません。

しばらくは

滝にこもるや夏の初

解説:この窪みに籠っていると、清涼な空気が感じられて、僧侶が行う夏籠りのように心身が引き締まるようだ。

裏見滝は、日光三名瀑のひとつで、滝の裏側の崖が窪んでいるため、滝の裏から瀑水を眺めることができました。句からも、とても涼しくて快適な様子を想像できますが、滝上部の岩が崩れたため、残念ながら現在は、滝の裏から裏見滝を見ることはできません。

句を詠めないほど芭蕉が深く感動した松島の絶景

その後、日光を発った二人は、黒羽、葦野、白河、須賀川、信夫などを巡って仙台に向かい、この旅の目的のひとつ宮城県の松島を訪れます。

松島や鶴に身を借れほととぎす

解説:ホトトギスよ、この松島の絶景にふさわしく、美しい鶴の姿を借りて、飛びまわれ。

実はこの句は芭蕉ではなく、曾良の詠んだものが『おくのほそ道』に収録されています。というのも、日本三景のひとつに数えられる松島の絶景を目の当たりにした芭蕉は、感激のあまり句を詠むことができなかったそうです。松島は、万葉の昔からその美しい景観で人々を魅了してきました。特に、東西南北の4ヵ所の展望地から見られる「四大観」の眺めは、異なる風景で見る人を大いに楽しませてくれます。感動を芭蕉と共有できる場所が松島です。

松島や鶴に身を借れほととぎす

解説:ホトトギスよ、この松島の絶景にふさわしく、美しい鶴の姿を借りて、飛びまわれ。

実はこの句は芭蕉ではなく、曾良の詠んだものが『おくのほそ道』に収録されています。というのも、日本三景のひとつに数えられる松島の絶景を目の当たりにした芭蕉は、感激のあまり句を詠むことができなかったそうです。松島は、万葉の昔からその美しい景観で人々を魅了してきました。特に、東西南北の4ヵ所の展望地から見られる「四大観」の眺めは、異なる風景で見る人を大いに楽しませてくれます。感動を芭蕉と共有できる場所が松島です。

源義経が最期を遂げた地に建てられた「高館義経堂」

松島を出発した後、桃山様式の傑作とされる奥州唯一の禅寺「瑞巌寺」に趣き、岩手県・平泉へ向かいます。ここは、源義経が最期を遂げ、奥州藤原氏の栄華と滅亡を見届けた地です。芭蕉は「高館義経堂」を訪れました。この地は、かつて義経の屋敷があり、藤原泰衡の兵に急襲されて、妻子とともに自害した場所です。

夏草や

兵どもが夢の跡

解説:今は夏草が生い茂る野原となったこの土地は、夢を抱きながら死んでいった武士たちの碑なのだ。

芭蕉は、草むらとなった戦場の跡地を眺めながら、義経の悲劇を思い、涙したと言われています。

夏草や

兵どもが夢の跡

解説:今は夏草が生い茂る野原となったこの土地は、夢を抱きながら死んでいった武士たちの碑なのだ。

芭蕉は、草むらとなった戦場の跡地を眺めながら、義経の悲劇を思い、涙したと言われています。

芭蕉の代表的な名句が詠まれた「立石寺」

その後、比叡山延暦寺の別院である山形県の「立石寺」を訪れます。860年に慈覚大師・円仁が開山したと伝えられる場所は、四季折々の美しい景観で人々を楽しませてくれます。

閑さや

岩にしみ入る蝉の声

解説:なんという静けさだろう。蝉の鳴き声しか聞こえないことで、かえって静けさがつのり、まるで岩にしみこんでゆくかのようだ。

「立石寺」で詠んだ芭蕉の句は、俳句の世界に導いてくれた藤堂良忠への追悼句とされています。二人は、その後も旅を続け、金沢から敦賀を経て、1689年(元禄二年)8月に大垣に辿り着いたところで、約6ヵ月にわたった旅を終えました。

旅の途上で、芭蕉は「不易流行」という独自の俳諧論を確立。それは、時代と共に変化する流動性と同時に永遠性を兼ね備えており、自らが考える「俳句」の完成形といえるものでした。

旅を終えて江戸に戻った後は地元の名士として、来客に追われる日々を送ります。心身疲れ果てた芭蕉は、“私”を捨てて自然に身を委ねる「軽み」の世界へ傾倒し、力まずに自由な境地で自然や人間に飄々と接していく達観の域へと入っていきます。

そして、西国の弟子たちに「軽み」を伝授するため再び江戸を発ちますが、その4ヵ月後、大阪で病に倒れ、御堂筋の旅宿・花屋仁左衛門方において永眠します。死の直前まで句を詠んでいました。享年51歳でした。

旅に病んで 夢は枯野をかけ廻る

解説:旅の途中で病に伏したが、私の夢はまだ枯野をかけ巡っている。

命が尽きるまで松尾芭蕉の人生ともにあった「俳句」。芸術文化としての成熟は、芭蕉の功績なくしては語ることができません。彼の句を思いながら、各地を旅するのも良いかもしれません。

閑さや

岩にしみ入る蝉の声

解説:なんという静けさだろう。蝉の鳴き声しか聞こえないことで、かえって静けさがつのり、まるで岩にしみこんでゆくかのようだ。

「立石寺」で詠んだ芭蕉の句は、俳句の世界に導いてくれた藤堂良忠への追悼句とされています。二人は、その後も旅を続け、金沢から敦賀を経て、1689年(元禄二年)8月に大垣に辿り着いたところで、約6ヵ月にわたった旅を終えました。

旅の途上で、芭蕉は「不易流行」という独自の俳諧論を確立。それは、時代と共に変化する流動性と同時に永遠性を兼ね備えており、自らが考える「俳句」の完成形といえるものでした。

旅を終えて江戸に戻った後は地元の名士として、来客に追われる日々を送ります。心身疲れ果てた芭蕉は、“私”を捨てて自然に身を委ねる「軽み」の世界へ傾倒し、力まずに自由な境地で自然や人間に飄々と接していく達観の域へと入っていきます。

そして、西国の弟子たちに「軽み」を伝授するため再び江戸を発ちますが、その4ヵ月後、大阪で病に倒れ、御堂筋の旅宿・花屋仁左衛門方において永眠します。死の直前まで句を詠んでいました。享年51歳でした。

旅に病んで 夢は枯野をかけ廻る

解説:旅の途中で病に伏したが、私の夢はまだ枯野をかけ巡っている。

命が尽きるまで松尾芭蕉の人生ともにあった「俳句」。芸術文化としての成熟は、芭蕉の功績なくしては語ることができません。彼の句を思いながら、各地を旅するのも良いかもしれません。

忍者説のある松尾芭蕉 ウワサの根拠はどこ?!

「閑けさや 岩に染み入る 蝉の声」

「夏草や 兵(つわもの)どもが 夢の跡」

『奥の細道』で知られる俳諧、松尾芭蕉。一度は聞いたことのある有名な句がたくさんあります。

そんな松尾芭蕉ですが、実は忍者だったのではないか!というまことしやかなウワサがあるのです。それでは、松尾芭蕉忍者説の根拠を検証してみましょう。

「夏草や 兵(つわもの)どもが 夢の跡」

『奥の細道』で知られる俳諧、松尾芭蕉。一度は聞いたことのある有名な句がたくさんあります。

そんな松尾芭蕉ですが、実は忍者だったのではないか!というまことしやかなウワサがあるのです。それでは、松尾芭蕉忍者説の根拠を検証してみましょう。

根拠1 忍者の郷、伊賀出身である

伊賀は現在の三重県にあたり、古都である飛鳥・京都・奈良に近い地理的な要素などから、独自の文化を持つ国の一つです。伊賀ではかつて、守護大名などの支配に対抗し自治を守るために一揆(地縁的政治的な共同体)を形成。伊賀の人々の中には土地に伝わる武芸であった忍術の修行を積んだ者たちがいました。

やがて織田信長の手によって二度もの熾烈な伊賀討伐の目に遭い、伊賀は滅ぼされてしまいます。

その後その土地を収めた藤堂高虎は、伊賀討伐で諸国にひそかに散っていった伊賀忍者たちを集めて苗字を与え家臣にしたと言われています。

さて、伊賀国に生まれた松尾芭蕉ですが、農民という身分ながらも「松尾」というりっぱな名字がありますね。当時は苗字・帯刀が許されるのは特別な身分でありました。

伊賀国で、武士以外で苗字を持った身分に生まれた、ということが、芭蕉忍者説の根拠の一つとなっています。

やがて織田信長の手によって二度もの熾烈な伊賀討伐の目に遭い、伊賀は滅ぼされてしまいます。

その後その土地を収めた藤堂高虎は、伊賀討伐で諸国にひそかに散っていった伊賀忍者たちを集めて苗字を与え家臣にしたと言われています。

さて、伊賀国に生まれた松尾芭蕉ですが、農民という身分ながらも「松尾」というりっぱな名字がありますね。当時は苗字・帯刀が許されるのは特別な身分でありました。

伊賀国で、武士以外で苗字を持った身分に生まれた、ということが、芭蕉忍者説の根拠の一つとなっています。

根拠2 奥の細道の移動距離と移動スピード

芭蕉が生きたのは平均寿命が50歳と言われた江戸時代。松尾芭蕉が奥の細道の旅に出発したのは元禄2年3月27日、46歳の時でした。

仲間たちに見送られ、弟子の曾良とともに江戸・深川を出発した松尾芭蕉は東北方面へ向かいます。陸奥、出羽、北陸、そして終点は美濃(岐阜県)大垣と全行約2400kmを150日間かけて句作をしながら旅をしました。

単純計算で一日あたり2400km÷150日=16kmずつ歩いたことになります。これは毎日同じペースで歩いた場合です。移動できる時間も限られていましたし、同じ場所に逗留することもありました。なかには一日に60kmも歩いたと推測される日もあります。46歳の俳諧の旅路としては、ちょっとハードスケジュールですね。

しかし、もしも芭蕉が忍者だったら、こんな強行軍も簡単にこなせるのでは?と思ってしまいます。

仲間たちに見送られ、弟子の曾良とともに江戸・深川を出発した松尾芭蕉は東北方面へ向かいます。陸奥、出羽、北陸、そして終点は美濃(岐阜県)大垣と全行約2400kmを150日間かけて句作をしながら旅をしました。

単純計算で一日あたり2400km÷150日=16kmずつ歩いたことになります。これは毎日同じペースで歩いた場合です。移動できる時間も限られていましたし、同じ場所に逗留することもありました。なかには一日に60kmも歩いたと推測される日もあります。46歳の俳諧の旅路としては、ちょっとハードスケジュールですね。

しかし、もしも芭蕉が忍者だったら、こんな強行軍も簡単にこなせるのでは?と思ってしまいます。

忍者ではなく幕府の密偵?

芭蕉は奥の細道の旅へ出た動機を「松島の月、心にかかりて(松島の月がどうしても見たくて)」と言っています。しかし、肝心の松島へは行っていません。それどころが石巻では長い間句作もせずに逗留しています。

なんとこれは、仙台藩伊達家の調査ではないか、と言う説があるのです。

芭蕉が立ち寄った港や寺院などは仙台藩の軍事拠点とされている場所が多くあるので、ますます怪しさをあおります。

当時も旅はお金が掛かるものでした。それに、関所を通るためには手形の発行も待たなくてはいけません。もしも幕府の命での旅であれば、問題はすべてクリアです。

さて、ウワサの真相はどのようなものでしょうか。今後の研究が待たれます。

なんとこれは、仙台藩伊達家の調査ではないか、と言う説があるのです。

芭蕉が立ち寄った港や寺院などは仙台藩の軍事拠点とされている場所が多くあるので、ますます怪しさをあおります。

当時も旅はお金が掛かるものでした。それに、関所を通るためには手形の発行も待たなくてはいけません。もしも幕府の命での旅であれば、問題はすべてクリアです。

さて、ウワサの真相はどのようなものでしょうか。今後の研究が待たれます。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)