<豊饒なる異文化交流> 12世紀ルネサンスとは!

関連キーワード

突然ですが、「ルネサンス」とはなんでしょうか。一般的に、世界史においてルネサンスといえば、だいたい次のような出来事を指すと思います。

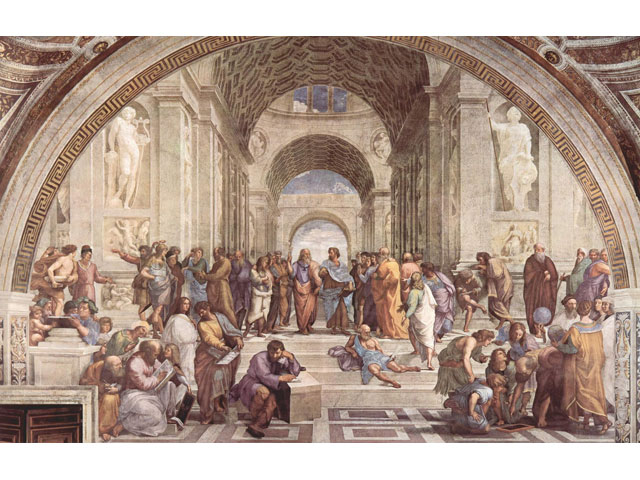

ルネサンスとは「文芸復興」と訳される、14~16世紀のイタリアで興り、各地へ波及した運動で、ギリシャ・ローマ文化、すなわち古典文化への回帰を特色とする。その人間中心主義は、神と教会を秩序の要とした中世的価値観からの転換として画期をなした。レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロらが活躍し、メディチ家などがパトロンとなった。

こうした「ルネサンス」の概念は、スイスの歴史学者、ヤコブ・ブルクハルト(1818-1897)の名高い主著『イタリア・ルネサンスの文化』において論じられたことで定着しました。

しかし、こうしたルネサンスの概念に対し、しだいに批判が加えられるようになっていきました。「ルネサンス」(フランス語で「再生」、「復活」)という言葉が示唆するように、ルネサンスの概念の背後には、それ以前の時代を「暗黒時代」として捉える歴史観がありました。「中世」という言葉にしても、英語でMiddle Ages/medieval periodと言うように、「間の時代」として大きな価値が置かれてはきませんでした。しかし、こうした「暗黒時代」としての中世観はしだいに見直されてきました。中世を病気や政情不安の時代としてばかりではなく、文化の醸成といった光の面への再評価が進んだのです。具体的には、ブルクハルトらが提唱した従来の「ルネサンス」を「暗黒時代」との連続のなかで捉える動きが現れました。その代表的なものが、8~9世紀の「カロリング・ルネサンス」や10世紀の「オットー朝ルネサンス」、そして「12世紀ルネサンス」です。とくに、「12世紀ルネサンス」は、中世文化の再評価への先鋒として重要なアイデアとなりました。また、「12世紀ルネサンス」を特徴づける異文化交流を知ることは、現代においても意義を有します。そこで、新しいルネサンスのなかから、「12世紀ルネサンス」に焦点をしぼり、紹介していきたいと思います。

しかし、こうしたルネサンスの概念に対し、しだいに批判が加えられるようになっていきました。「ルネサンス」(フランス語で「再生」、「復活」)という言葉が示唆するように、ルネサンスの概念の背後には、それ以前の時代を「暗黒時代」として捉える歴史観がありました。「中世」という言葉にしても、英語でMiddle Ages/medieval periodと言うように、「間の時代」として大きな価値が置かれてはきませんでした。しかし、こうした「暗黒時代」としての中世観はしだいに見直されてきました。中世を病気や政情不安の時代としてばかりではなく、文化の醸成といった光の面への再評価が進んだのです。具体的には、ブルクハルトらが提唱した従来の「ルネサンス」を「暗黒時代」との連続のなかで捉える動きが現れました。その代表的なものが、8~9世紀の「カロリング・ルネサンス」や10世紀の「オットー朝ルネサンス」、そして「12世紀ルネサンス」です。とくに、「12世紀ルネサンス」は、中世文化の再評価への先鋒として重要なアイデアとなりました。また、「12世紀ルネサンス」を特徴づける異文化交流を知ることは、現代においても意義を有します。そこで、新しいルネサンスのなかから、「12世紀ルネサンス」に焦点をしぼり、紹介していきたいと思います。

1. 「12世紀ルネサンス」とは

「12世紀ルネサンス」がどのような歴史観の変遷のなかで生まれてきたかは、前に述べた通りです。この「12世紀ルネサンス」という枠組みを提唱した人物は、アメリカのチャールズ・ホーマー・ハスキンズでした。ハスキンズは1927年、『12世紀のルネサンス』(The Renaissance of the Twelfth Century)という書物のなかで、従来の、輝かしい「ルネサンス」(=イタリア・ルネサンス)vs. 暗黒の中世という二項対立的な歴史観に異議を唱え、二者の連続性に光をあてました。12世紀という時代を重視した理由として、ハスキンズは著書の冒頭で、以下のような事柄を挙げています。

・十字軍

・都市国家の勃興

・ロマネスク様式の最盛・ゴシック様式の黎明

・口語文学(国語文学)の登場

・ラテン古典の復興

・アラブ経由によるギリシャの科学、哲学の復興

・大学の登場

ハスキンズが挙げたこれらの要素について、もう少し詳しく見ていくことにしましょう。

・十字軍

・都市国家の勃興

・ロマネスク様式の最盛・ゴシック様式の黎明

・口語文学(国語文学)の登場

・ラテン古典の復興

・アラブ経由によるギリシャの科学、哲学の復興

・大学の登場

ハスキンズが挙げたこれらの要素について、もう少し詳しく見ていくことにしましょう。

2. 12世紀ルネサンスの背景 ~イスラーム世界との交流~

12世紀ヨーロッパに大きな影響を与えた出来事として重要なのが、イスラーム勢力との衝突・交流です。12世紀以前にも、ビザンツ帝国とイスラーム勢力の折衝はありましたが、ヨーロッパ全体が東の異文化に出会ったのは12世紀、十字軍の時代でした。

1096年、セルジューク朝の西進によって危機に陥ったビザンツ帝国の要請で、教皇ウルバヌス2世のもとはじめて組織された十字軍の遠征は、その後、12世紀、13世紀にかけて、間歇的に繰り返されました。12世紀の十字軍について少し述べておくと、第2回十字軍(1147-1149)は、イスラーム側のサラディンが活躍したことで有名で、第3回十字軍(1189-1192)は、神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世(赤髭王、バルバロッサ)、フランス王フィリップ2世、イングランド王リチャード1世(獅子心王)が結託しアッコンを奪回したことや、フリードリヒ1世の不慮の溺死とその後のバルバロッサ伝説で有名です。

こうした十字軍は、多岐にわたってヨーロッパ世界に影響を与えました。主な影響としては、次のような事項が挙げられます。

・ビザンツ帝国の衰退。

・教皇権力の動揺。

・東方イスラーム世界からの物品、文化の流入。

・地中海交易の発展。北イタリア諸都市の隆盛。

とくに、イスラーム世界からもたらされた文化は、ヨーロッパ文化に決定的な影響を与えました。ところで、イスラームの学問は大雑把に(a)固有の学問と(b)外来の学問に分けられます。

(a) 固有の学問とは、コーラン解釈などを通じて最初からアラビア語で発展した学問のことで、法学・神学・歴史学などを含みます。

(b) 外来の学問とは、主にギリシャ語文献をアラビア語に翻訳して発達した学問で、哲学・医学・数学・天文学・科学などを含みます。8世紀後半(アッバース朝、ハールーン=アッラシードの時代)、バグダードに置かれた「知恵の館」とよばれる施設は、アレキサンドリアのムセイオンのギリシャ語文献をアラビア語に翻訳するための機関として著名。訳された主要なギリシャ語文献としては、ユークリッド(エウクレイデス)の幾何学、ヒポクラテスやガレノスの医学書、プラトンとアリストテレスの哲学書が挙げられます。

ヨーロッパ世界は12世紀前後になると、シチリア島パレルモやトレドを介してこれらイスラームの英知を吸収するようになりました。12世紀ルネサンスにおいてはいずれの学問も無視できない役割を果たしましたが、より注目されるのは、(b)外来の学問でしょう。外来の学問は、主にギリシャ語文献に由来しますから、ヨーロッパにとって外来の学問の受け入れは、いわゆる逆輸入のようなものでした。しかし、中世ヨーロッパにおいてギリシャ時代の科学や哲学の遺産は忘れられつつあり、この逆輸入は図らずもヨーロッパに自己の文化遺産の再発見を促す結果となりました。もちろん、「逆輸入」された文化には優れたイスラーム世界のオリジナリティーが加わっていました。なかんずく、アリストテレスを暗記するほど読み耽ったというイブン=シーナが、アラビア、ギリシャ、インドの医療を集大成した『医学典範』、「アルゴリズム」の語源として知られるフワーリズミーの『代数学』は、ラテン語訳されてヨーロッパの学問に大きく貢献しました。

1096年、セルジューク朝の西進によって危機に陥ったビザンツ帝国の要請で、教皇ウルバヌス2世のもとはじめて組織された十字軍の遠征は、その後、12世紀、13世紀にかけて、間歇的に繰り返されました。12世紀の十字軍について少し述べておくと、第2回十字軍(1147-1149)は、イスラーム側のサラディンが活躍したことで有名で、第3回十字軍(1189-1192)は、神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世(赤髭王、バルバロッサ)、フランス王フィリップ2世、イングランド王リチャード1世(獅子心王)が結託しアッコンを奪回したことや、フリードリヒ1世の不慮の溺死とその後のバルバロッサ伝説で有名です。

こうした十字軍は、多岐にわたってヨーロッパ世界に影響を与えました。主な影響としては、次のような事項が挙げられます。

・ビザンツ帝国の衰退。

・教皇権力の動揺。

・東方イスラーム世界からの物品、文化の流入。

・地中海交易の発展。北イタリア諸都市の隆盛。

とくに、イスラーム世界からもたらされた文化は、ヨーロッパ文化に決定的な影響を与えました。ところで、イスラームの学問は大雑把に(a)固有の学問と(b)外来の学問に分けられます。

(a) 固有の学問とは、コーラン解釈などを通じて最初からアラビア語で発展した学問のことで、法学・神学・歴史学などを含みます。

(b) 外来の学問とは、主にギリシャ語文献をアラビア語に翻訳して発達した学問で、哲学・医学・数学・天文学・科学などを含みます。8世紀後半(アッバース朝、ハールーン=アッラシードの時代)、バグダードに置かれた「知恵の館」とよばれる施設は、アレキサンドリアのムセイオンのギリシャ語文献をアラビア語に翻訳するための機関として著名。訳された主要なギリシャ語文献としては、ユークリッド(エウクレイデス)の幾何学、ヒポクラテスやガレノスの医学書、プラトンとアリストテレスの哲学書が挙げられます。

ヨーロッパ世界は12世紀前後になると、シチリア島パレルモやトレドを介してこれらイスラームの英知を吸収するようになりました。12世紀ルネサンスにおいてはいずれの学問も無視できない役割を果たしましたが、より注目されるのは、(b)外来の学問でしょう。外来の学問は、主にギリシャ語文献に由来しますから、ヨーロッパにとって外来の学問の受け入れは、いわゆる逆輸入のようなものでした。しかし、中世ヨーロッパにおいてギリシャ時代の科学や哲学の遺産は忘れられつつあり、この逆輸入は図らずもヨーロッパに自己の文化遺産の再発見を促す結果となりました。もちろん、「逆輸入」された文化には優れたイスラーム世界のオリジナリティーが加わっていました。なかんずく、アリストテレスを暗記するほど読み耽ったというイブン=シーナが、アラビア、ギリシャ、インドの医療を集大成した『医学典範』、「アルゴリズム」の語源として知られるフワーリズミーの『代数学』は、ラテン語訳されてヨーロッパの学問に大きく貢献しました。

3. 12世紀ルネサンスの背景その2 ~都市の発展~

イスラーム世界との文化の流入と並んで、12世紀ルネサンスの引き金となったのが、都市の発展でした。

都市の形成は様々な出来事と手を携えて進行しました。都市の形成の一つの大きなファクターは、商業の発展でした。農業生産力の向上により、余剰生産物を交換する場として市場が現れたことや、ヴァイキングやイスラーム世界との貿易が盛んになったことにより商業が発展すると、商人たちは自分の利益を守るために、商人集団を形成しました。この商人集団が母体となって都市に発展しました。十字軍も、東方貿易(レヴァント貿易)を活発化させ、ヴェネツィアやジェノヴァといった北イタリア都市の反映につながりました。また、こうした商業・貿易の発達によって貨幣経済が浸透し、農業生産力が向上するにつれ、貨幣を蓄えることで力をつける農民が現れ、それまでの封建制が揺らぎ始めたことも都市の発展に寄与しました。一方で、都市が発展することで、より商業が発展することとなり、都市と商業の発展はreciprocal(相互的)に進みました。ベルギーのアンリ=ピエンヌ(1862-1935)はこうした11世紀~12世紀の商業の発展を「商業ルネサンス」とよびましたが、こうした都市の発展は「12世紀ルネサンス」の新しい文化の動きへの刺激となりました。

都市の形成は様々な出来事と手を携えて進行しました。都市の形成の一つの大きなファクターは、商業の発展でした。農業生産力の向上により、余剰生産物を交換する場として市場が現れたことや、ヴァイキングやイスラーム世界との貿易が盛んになったことにより商業が発展すると、商人たちは自分の利益を守るために、商人集団を形成しました。この商人集団が母体となって都市に発展しました。十字軍も、東方貿易(レヴァント貿易)を活発化させ、ヴェネツィアやジェノヴァといった北イタリア都市の反映につながりました。また、こうした商業・貿易の発達によって貨幣経済が浸透し、農業生産力が向上するにつれ、貨幣を蓄えることで力をつける農民が現れ、それまでの封建制が揺らぎ始めたことも都市の発展に寄与しました。一方で、都市が発展することで、より商業が発展することとなり、都市と商業の発展はreciprocal(相互的)に進みました。ベルギーのアンリ=ピエンヌ(1862-1935)はこうした11世紀~12世紀の商業の発展を「商業ルネサンス」とよびましたが、こうした都市の発展は「12世紀ルネサンス」の新しい文化の動きへの刺激となりました。

4. 12世紀ルネサンスの生んだもの

最後に、12世紀ルネサンス期に生まれたものをいくつかの項目にわけて紹介していきます。

・スコラ哲学

学問の面では、イスラーム世界から流入したギリシャ古典文化、とくにアリストテレスの影響を受けて、スコラ哲学が新たな展開をみせました。スコラ哲学の隆盛は、11世紀にカンタベリ司教アンセルムス(1033-1109)によって準備され、12世紀にはフランスのアベラール(1079-1142)が登場し、13世紀に至ってイタリアのトマス=アクィナス(ca.1225-1274)、イギリスのドゥンス・スコトゥス (1266-1308)、ウィリアム=オブ=オッカム(ca.1290-ca.1349)、ロジャー・ベーコン (ca.1214-1294)らによって、スコラ哲学は大成しました。

12世紀のスコラ哲学において焦点となったのが「普遍論争」でした。すなわち、アンセルムスらの実在論とアベラールらの唯名論の対立です。両者とも「普遍」に関する主張で、「普遍は存在する」という実在論の対し、12世紀にアベラールは唯名論とよばれる「普遍は名にすぎない(実在しない)」という立場をとりました 。この普遍論争は13世紀まで続きましたが、この論争の過程で、神学と哲学(とくにアリストテレス哲学)、信仰と理性の問題に考察が加えられたことは、のちのヨーロッパ文化発展の基礎となりました。

・スコラ哲学

学問の面では、イスラーム世界から流入したギリシャ古典文化、とくにアリストテレスの影響を受けて、スコラ哲学が新たな展開をみせました。スコラ哲学の隆盛は、11世紀にカンタベリ司教アンセルムス(1033-1109)によって準備され、12世紀にはフランスのアベラール(1079-1142)が登場し、13世紀に至ってイタリアのトマス=アクィナス(ca.1225-1274)、イギリスのドゥンス・スコトゥス (1266-1308)、ウィリアム=オブ=オッカム(ca.1290-ca.1349)、ロジャー・ベーコン (ca.1214-1294)らによって、スコラ哲学は大成しました。

12世紀のスコラ哲学において焦点となったのが「普遍論争」でした。すなわち、アンセルムスらの実在論とアベラールらの唯名論の対立です。両者とも「普遍」に関する主張で、「普遍は存在する」という実在論の対し、12世紀にアベラールは唯名論とよばれる「普遍は名にすぎない(実在しない)」という立場をとりました 。この普遍論争は13世紀まで続きましたが、この論争の過程で、神学と哲学(とくにアリストテレス哲学)、信仰と理性の問題に考察が加えられたことは、のちのヨーロッパ文化発展の基礎となりました。

・大学

ハスキンズが指摘した大学の設立についても述べておきましょう。すでに11世紀後半には、イタリアにボローニャ大学が創立していましたが、12世紀になると都市の発展のなかで、大学が各地に次々と現れてくるようになりました。12世紀創立の代表的な大学には、神学で知られたパリ大学、それに範をとったオックスフォード大学、医学で有名な南イタリアのサレルノ大学があります。これらの大学は、それまでの教会付属のスコラとは異なり、教授と学生の自治団体でした。神学・法学・医学の学部をもち、自由7科とよばれる文法・算術・音楽・天文といった一般教養科目も学ばれました。

ハスキンズが指摘した大学の設立についても述べておきましょう。すでに11世紀後半には、イタリアにボローニャ大学が創立していましたが、12世紀になると都市の発展のなかで、大学が各地に次々と現れてくるようになりました。12世紀創立の代表的な大学には、神学で知られたパリ大学、それに範をとったオックスフォード大学、医学で有名な南イタリアのサレルノ大学があります。これらの大学は、それまでの教会付属のスコラとは異なり、教授と学生の自治団体でした。神学・法学・医学の学部をもち、自由7科とよばれる文法・算術・音楽・天文といった一般教養科目も学ばれました。

・美術(建築)

12世紀は、ロマネスク様式の完成とゴシック様式の登場の時代でした。なかでも建築の分野において、こうした様式が顕著に見て取れます。 ロマネスク様式は、11世紀に現れた美術様式で、建築におけるローマ風(ロマネスク)の半円アーチが特徴とし、イタリアのピサ大聖堂、ドイツのヴォルムス大聖堂、フランスのクリュニー修道院が代表的。

ゴシック様式は、「ゴート人の」という意味で、もともとはルネサンス期のイタリアで侮蔑的に用いられた呼称でした。ステンドグラスを使用し、尖塔アーチと飛梁によって重みを支える建築が特徴。フランスのノートルダム大聖堂、アミアン大聖堂、ドイツのケルン大聖堂(ただし、完成は19世紀)、イギリスのカンタベリ大聖堂などが代表的なゴシック建築です。

・文学

文学の面では、ハスキンズが挙げたように国語文学が登場し、ラテン語ではなく現地の言葉で書かれた騎士道物語が流行しました。11世紀フランス、カール大帝とスペインのイスラーム勢力との戦いを題材にした『ローランの歌』やブルターニュの『アーサー王物語』、ドイツの『ニーベルンゲンの歌』はいずれも11?13世紀の成立。騎士道物語はその後も長く読まれ続け、17世紀の『ドン・キホーテ』では、騎士道物語に夢中になって旅に出る主人公が描かれます。

フランスでは「トゥルバドゥール」、ドイツでは「ミンネジンガー」とよばれた吟遊詩人たちが活躍したのも12世紀でした。リヒャルト・ワーグナーのオペラ『タンホイザー』は13世紀はじめに舞台をとり、吟遊詩人として歌う騎士タンホイザーが活躍します。また、ワーグナーの大作『ニーベルングの指環』はその名のとおり『ニーベルンゲンの歌』に取材しています。

12世紀は、ロマネスク様式の完成とゴシック様式の登場の時代でした。なかでも建築の分野において、こうした様式が顕著に見て取れます。 ロマネスク様式は、11世紀に現れた美術様式で、建築におけるローマ風(ロマネスク)の半円アーチが特徴とし、イタリアのピサ大聖堂、ドイツのヴォルムス大聖堂、フランスのクリュニー修道院が代表的。

ゴシック様式は、「ゴート人の」という意味で、もともとはルネサンス期のイタリアで侮蔑的に用いられた呼称でした。ステンドグラスを使用し、尖塔アーチと飛梁によって重みを支える建築が特徴。フランスのノートルダム大聖堂、アミアン大聖堂、ドイツのケルン大聖堂(ただし、完成は19世紀)、イギリスのカンタベリ大聖堂などが代表的なゴシック建築です。

・文学

文学の面では、ハスキンズが挙げたように国語文学が登場し、ラテン語ではなく現地の言葉で書かれた騎士道物語が流行しました。11世紀フランス、カール大帝とスペインのイスラーム勢力との戦いを題材にした『ローランの歌』やブルターニュの『アーサー王物語』、ドイツの『ニーベルンゲンの歌』はいずれも11?13世紀の成立。騎士道物語はその後も長く読まれ続け、17世紀の『ドン・キホーテ』では、騎士道物語に夢中になって旅に出る主人公が描かれます。

フランスでは「トゥルバドゥール」、ドイツでは「ミンネジンガー」とよばれた吟遊詩人たちが活躍したのも12世紀でした。リヒャルト・ワーグナーのオペラ『タンホイザー』は13世紀はじめに舞台をとり、吟遊詩人として歌う騎士タンホイザーが活躍します。また、ワーグナーの大作『ニーベルングの指環』はその名のとおり『ニーベルンゲンの歌』に取材しています。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)