<童謡から交響曲まで>山田耕筰、知られざる名曲をご紹介!

関連キーワード

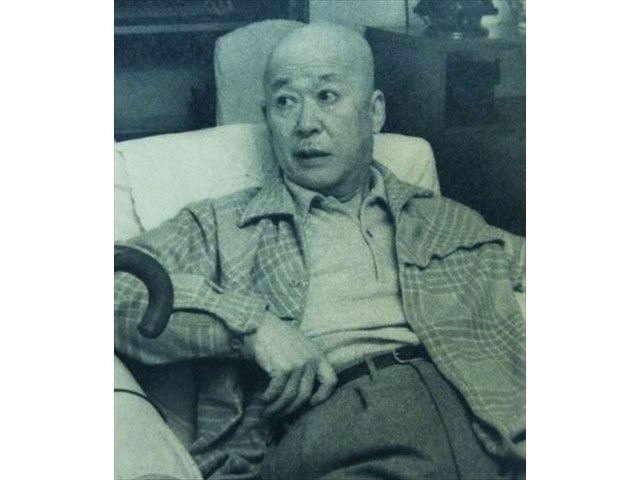

山田耕筰(1886-1965)は日本のクラシック音楽黎明期を支えた日本を代表する作曲家。作曲のみならず、日本のオーケストラ組織や、自ら指揮者として指揮台に立って活躍し、近衛文麿と並んで戦前の日本のクラシック音楽界を引っ張りました。

そんな山田耕筰ですが、2015年をもって作品の著作権保護期間満了を迎え、著作権フリーの楽譜をまとめたimslp(ペトルッチ楽譜ライブラリー)に仲間入りしました。それにともない、山田耕筰の作品を楽しむ機会も増えることが期待されます。

そこで、日本を代表する山田耕筰が作曲した名曲を紹介します。歌曲から管弦楽曲まで、山田耕筰の多彩な名曲をお楽しみください。

そんな山田耕筰ですが、2015年をもって作品の著作権保護期間満了を迎え、著作権フリーの楽譜をまとめたimslp(ペトルッチ楽譜ライブラリー)に仲間入りしました。それにともない、山田耕筰の作品を楽しむ機会も増えることが期待されます。

そこで、日本を代表する山田耕筰が作曲した名曲を紹介します。歌曲から管弦楽曲まで、山田耕筰の多彩な名曲をお楽しみください。

<管弦楽曲>

・序曲 ニ長調(1912)

山田耕筰がベルリンで音楽修行をしていた1912年の作品。日本人が作曲した最初期の管弦楽曲。3分30秒ほどの小さな序曲で、ベートーヴェンの序曲のようなおどろおどろしい感じではなく、メンデルスゾーンのような軽みとメロディーを持った親しみやすい一曲。

尾高忠明 相愛フィルハーモニア

https://www.youtube.com/watch?v=RWMQe1xmXdo

・交響曲『かちどきと平和』(1912)

記念すべき日本人による最初の交響曲。「かちどき」は勝利の雄叫びで、英語では「Triumph and Peace」。1912年、山田耕筰のベルリン音楽学校の卒業作品として作曲されました。オーケストラ編成は古典的なもの。歌心にあふれるシューベルトの初期交響曲のような趣で、20世紀の交響曲としては聴きやすい一曲。節回しが日本人らしく、なかなか面白い一曲です。

CD

湯浅卓雄指揮 アルスター管弦楽団/ニュージーランド交響楽団

https://www.amazon.co.jp/dp/B0000D8RQO/

今ではすっかりメジャーレーベルとなったNaxosの『日本作曲家選輯』からの一枚。

・長唄交響曲『鶴亀』(1934)

『かちどきと平和』では日本的なメロディーが聞かれたものの、楽器編成の上では西欧クラシック音楽の伝統に則ったものでした。山田耕筰がさらに日本の伝統音楽と西欧音楽融合を推し進めたのが、3曲の長唄交響曲の最終作『鶴亀』です。長唄とは江戸時代に歌舞伎の伴奏として発達した音楽のこと。1851年に作曲された長唄『鶴亀』にオーケストラ伴奏をつけたもので、山田は、三味線や鼓、篠笛を大胆にオーケストラに組み込みました。西欧のクラシック音楽に聴きなれた耳にはぎょっとするような音楽ですが、モネの絵(上図)のような不思議な魅力があります。

山田耕筰がベルリンで音楽修行をしていた1912年の作品。日本人が作曲した最初期の管弦楽曲。3分30秒ほどの小さな序曲で、ベートーヴェンの序曲のようなおどろおどろしい感じではなく、メンデルスゾーンのような軽みとメロディーを持った親しみやすい一曲。

尾高忠明 相愛フィルハーモニア

https://www.youtube.com/watch?v=RWMQe1xmXdo

・交響曲『かちどきと平和』(1912)

記念すべき日本人による最初の交響曲。「かちどき」は勝利の雄叫びで、英語では「Triumph and Peace」。1912年、山田耕筰のベルリン音楽学校の卒業作品として作曲されました。オーケストラ編成は古典的なもの。歌心にあふれるシューベルトの初期交響曲のような趣で、20世紀の交響曲としては聴きやすい一曲。節回しが日本人らしく、なかなか面白い一曲です。

CD

湯浅卓雄指揮 アルスター管弦楽団/ニュージーランド交響楽団

https://www.amazon.co.jp/dp/B0000D8RQO/

今ではすっかりメジャーレーベルとなったNaxosの『日本作曲家選輯』からの一枚。

・長唄交響曲『鶴亀』(1934)

『かちどきと平和』では日本的なメロディーが聞かれたものの、楽器編成の上では西欧クラシック音楽の伝統に則ったものでした。山田耕筰がさらに日本の伝統音楽と西欧音楽融合を推し進めたのが、3曲の長唄交響曲の最終作『鶴亀』です。長唄とは江戸時代に歌舞伎の伴奏として発達した音楽のこと。1851年に作曲された長唄『鶴亀』にオーケストラ伴奏をつけたもので、山田は、三味線や鼓、篠笛を大胆にオーケストラに組み込みました。西欧のクラシック音楽に聴きなれた耳にはぎょっとするような音楽ですが、モネの絵(上図)のような不思議な魅力があります。

<オペラ>

・『黒船』(1940)

『堕ちたる天女』、『あやめ』と並ぶ山田耕筰のオペラ作品。1929年に「叙景」が完成し、1940年、皇紀2600年を機に全曲が完成しました。題名のとおり、日本の開国をテーマとした作品で、舞台は下田。筆者は「叙景」しか聞いたことがありませんが、盆踊りのような楽しい曲。歌詞は日本語です。2008年には新国立劇場で上演されました。

CD

戦後作曲家発掘集成~TBS VINTAGE J CLASSICS

https://www.amazon.co.jp/dp/B015EOHR6G/

TBS所蔵の音源を集めた8枚組。山田耕筰指揮により『黒船』の自作自演が収録されています。

『堕ちたる天女』、『あやめ』と並ぶ山田耕筰のオペラ作品。1929年に「叙景」が完成し、1940年、皇紀2600年を機に全曲が完成しました。題名のとおり、日本の開国をテーマとした作品で、舞台は下田。筆者は「叙景」しか聞いたことがありませんが、盆踊りのような楽しい曲。歌詞は日本語です。2008年には新国立劇場で上演されました。

CD

戦後作曲家発掘集成~TBS VINTAGE J CLASSICS

https://www.amazon.co.jp/dp/B015EOHR6G/

TBS所蔵の音源を集めた8枚組。山田耕筰指揮により『黒船』の自作自演が収録されています。

<歌曲>

山田耕筰は「日本語は声楽にいちばん合っている言葉」と言い、日本国民みながわかるような日本語の歌曲を多く作曲しました。日本語の音楽性を生かした曲と、北原白秋らの日本の土地に根ざした曲は、作曲以来、日本人の心をつかんできました。

・『赤とんぼ』(1927)

「夕焼け小焼けの あかとんぼ 負われて見たのは いつの日か」という歌詞で知らぬ人はいない、山田耕筰の代表作『赤とんぼ』。詩は三木露風(1889-1964)によるもの。三木が兵庫での子ども時代を懐かしんで歌った詩で、兵庫県たつの市には「赤とんぼ」の石碑が建てられています。

ちなみにこの『赤とんぼ』のメロディー、シューマン作曲の『ピアノと管弦楽のための序曲と協奏的アレグロ Op.134』によく似た音形が出てくることでも有名です。この件については吉行淳之介が『赤とんぼ騒動』というエッセイを書いたり、夕刊フジの記事に取り扱われたりと、ちょっとした騒ぎとなりました。

・『この道』(1927)

北原白秋の詩をもとにした童謡。「この道はいつか来た道 ああ、そうだよ あかしやの花が咲いている。」という言葉で始まる北原白秋の詩は1926年の「赤い鳥」に掲載されました。ゆったりとした懐かしさのある雰囲気は、どこかシューベルトの名曲『菩提樹』(Der Lindenbaum)を思わせます。

山田耕筰と北原白秋は、日本語で歌える日本らしい歌を作るため、共同して『詩と音楽』を1922年に創刊し、二人はこんにち知られる多くの童謡を生み出しました。『この道』もそのコラボレーションの賜物。また。二人のコンビは童謡のほか、日本各地の学校の校歌を作っています。

・『からたちの花』

『からたちの花』は、1925年発表の北原白秋の詩に山田耕筰が曲をつけた童謡。冒頭は「からたちの花が咲いたよ 白い白い花が咲いたよ」。

9歳のとき医者だった父を亡くした幼い山田耕筰は、家族を支えるために一時は活版工場で働いていました。工場でつらいことがあると山田はよくからたちの垣根のそばで泣いていたと言います。そのときの思いを北原白秋が詩に書き上げ、山田が曲をつけて完成したのが『からたちの花』です。後年、山田耕筰は工場で一人働くさびしさが彼に歌を歌わせ、彼の歌心の源流となったと語っています。「からたちのそばで泣いたよ。みんなみんなやさしかつたよ。」の一節は、山田耕筰の思い出から生まれたのです。

CD

山田耕筰 歌曲集

https://www.amazon.co.jp/dp/B014E4C0QO

・『赤とんぼ』(1927)

「夕焼け小焼けの あかとんぼ 負われて見たのは いつの日か」という歌詞で知らぬ人はいない、山田耕筰の代表作『赤とんぼ』。詩は三木露風(1889-1964)によるもの。三木が兵庫での子ども時代を懐かしんで歌った詩で、兵庫県たつの市には「赤とんぼ」の石碑が建てられています。

ちなみにこの『赤とんぼ』のメロディー、シューマン作曲の『ピアノと管弦楽のための序曲と協奏的アレグロ Op.134』によく似た音形が出てくることでも有名です。この件については吉行淳之介が『赤とんぼ騒動』というエッセイを書いたり、夕刊フジの記事に取り扱われたりと、ちょっとした騒ぎとなりました。

・『この道』(1927)

北原白秋の詩をもとにした童謡。「この道はいつか来た道 ああ、そうだよ あかしやの花が咲いている。」という言葉で始まる北原白秋の詩は1926年の「赤い鳥」に掲載されました。ゆったりとした懐かしさのある雰囲気は、どこかシューベルトの名曲『菩提樹』(Der Lindenbaum)を思わせます。

山田耕筰と北原白秋は、日本語で歌える日本らしい歌を作るため、共同して『詩と音楽』を1922年に創刊し、二人はこんにち知られる多くの童謡を生み出しました。『この道』もそのコラボレーションの賜物。また。二人のコンビは童謡のほか、日本各地の学校の校歌を作っています。

・『からたちの花』

『からたちの花』は、1925年発表の北原白秋の詩に山田耕筰が曲をつけた童謡。冒頭は「からたちの花が咲いたよ 白い白い花が咲いたよ」。

9歳のとき医者だった父を亡くした幼い山田耕筰は、家族を支えるために一時は活版工場で働いていました。工場でつらいことがあると山田はよくからたちの垣根のそばで泣いていたと言います。そのときの思いを北原白秋が詩に書き上げ、山田が曲をつけて完成したのが『からたちの花』です。後年、山田耕筰は工場で一人働くさびしさが彼に歌を歌わせ、彼の歌心の源流となったと語っています。「からたちのそばで泣いたよ。みんなみんなやさしかつたよ。」の一節は、山田耕筰の思い出から生まれたのです。

CD

山田耕筰 歌曲集

https://www.amazon.co.jp/dp/B014E4C0QO

<行進曲>

山田耕筰は行進曲も数多く作曲しました。とくに戦争中に戦意高揚のために行進曲を書いたことは、戦後、山田が音楽評論家山根銀二の批判を受ける原因となりました。

数多い山田の行進曲のなかでも、『全国中等野球大会行進曲』(1935)は、私たちにも馴染みのある曲でしょうか。というのも、この曲は夏の甲子園の曲の行進曲に戦後も長く使い続けられているからです。「全国中等野球大会」(正式には、「全国中等学校優勝野球大会」)は日本史に詳しい方ならご存知のとおり、1915年に第一回が行われた学生野球大会のこと。その行進曲として1935年、主催の朝日新聞からの嘱託で作られたのが、この山田の行進曲です。この行進曲には、実は富田砕花(1890-1984)という詩人による歌詞があります。その最初の部分は次のようなもの。

百連競へるこの壮美

羽ばたけ若鷹 雲裂きて

溢るゝ感激 迸る意気

今日ぞ晴れの日 起て男児

掲ぐるほこりに 旭日映えて

球史燦たり 大会旗

この歌詞は1935年の大会でも歌われず、忘れられた存在となっていましたが、2013年鳥取大会において、この富田砕花による歌詞が歌われたことで、やや脚光を浴びました。

数多い山田の行進曲のなかでも、『全国中等野球大会行進曲』(1935)は、私たちにも馴染みのある曲でしょうか。というのも、この曲は夏の甲子園の曲の行進曲に戦後も長く使い続けられているからです。「全国中等野球大会」(正式には、「全国中等学校優勝野球大会」)は日本史に詳しい方ならご存知のとおり、1915年に第一回が行われた学生野球大会のこと。その行進曲として1935年、主催の朝日新聞からの嘱託で作られたのが、この山田の行進曲です。この行進曲には、実は富田砕花(1890-1984)という詩人による歌詞があります。その最初の部分は次のようなもの。

百連競へるこの壮美

羽ばたけ若鷹 雲裂きて

溢るゝ感激 迸る意気

今日ぞ晴れの日 起て男児

掲ぐるほこりに 旭日映えて

球史燦たり 大会旗

この歌詞は1935年の大会でも歌われず、忘れられた存在となっていましたが、2013年鳥取大会において、この富田砕花による歌詞が歌われたことで、やや脚光を浴びました。

<ピアノ曲>

・日本風の影絵(1918)

「おはよう」、「こんにちは」、「こんばんは」、「おやすみ」と題された1~2分の小曲4つからなるピアノ曲集。白と黒の二色で描かれるシンプルな影絵のように、山田はピアノの白鍵と黒鍵から、ありふれた1日の情景を、素朴で愛情深い音で紡ぎました。ドイツ音楽にはなかなか聞かれない、土の香りがする愛らしい曲で、どこかチャイコフスキーのピアノ曲『四季』を思わせます。

「おはよう」、「こんにちは」、「こんばんは」、「おやすみ」と題された1~2分の小曲4つからなるピアノ曲集。白と黒の二色で描かれるシンプルな影絵のように、山田はピアノの白鍵と黒鍵から、ありふれた1日の情景を、素朴で愛情深い音で紡ぎました。ドイツ音楽にはなかなか聞かれない、土の香りがする愛らしい曲で、どこかチャイコフスキーのピアノ曲『四季』を思わせます。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)