欧米列強に並べ!サムライから軍人へ。日清戦争は日本をどこへ向かわせたのか

関連キーワード

戦国時代や幕末などは、歴史好きに人気の時代であるが、明治時代はどうであろうか。日清・日露など対外国の戦争を始めて経験したのは明治時代のできごとである。とくに日清戦争は近代化を目指す日本が、諸外国に認知されはじめたできごとの1つである。今回はそんな日清戦争について、書いていきたい。

まずはおさらい【日清戦争】とは

日清戦争とは、1894年(明治7年)に勃発した、朝鮮をめぐる日本と清の戦いである。

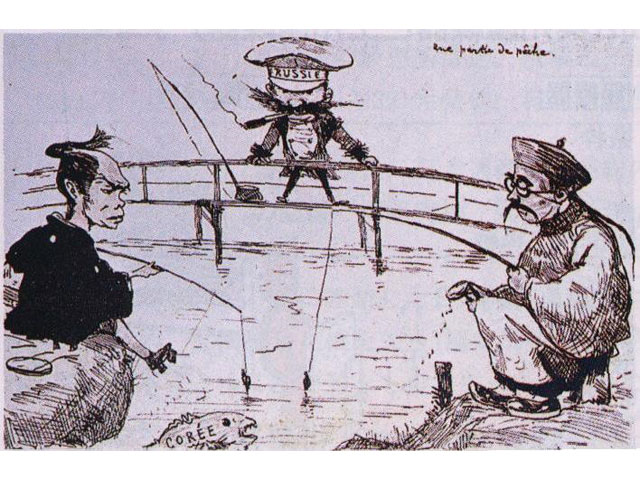

明治維新後の日本では、欧州列強と並ぶためには、東アジアを影響下に収めることが必須と考えられ、その中でも朝鮮をいかに支配下に置くかということに意識が向けられてきた。それは朝鮮を属国と考える清との対立を意味し、朝鮮内でも親日と親清が分裂するなど、両国間は一触即発の緊張状態にあった。

そのような中で、朝鮮では『甲午農民戦争(こうごのうみんせんそう)』と言われる、民主主義を謳う東学党を中心とした大規模な農民の反乱が起こる。そこに、乱鎮圧のために朝鮮政府から要請を受けた清軍と、続いて朝鮮で暮らす日本人の保護を名目とした日本軍が出兵、乱鎮圧後も両軍が引かず、そのまま戦闘へとなだれ込んだ。

1894年8月1日、日本は清に宣戦布告し、「日清戦争」が始まるのである。

日本軍約24万人、軍艦数52隻、一方の清軍は約63万人、軍艦数107隻と、戦力の差は大きかったものの、清側の軍備が旧式だったこと、清国内が統一されていなかったことなどの理由もあり、日本が勝利をおさめた。

その後両国間で結ばれた「下関条約」は、以下のような内容である。

・清は朝鮮の独立を認める

・日本に遼東半島・台湾・膨湖諸島の割譲する

・賠償金2億テール(約3億1000万円)を支払う

・日清通商航海条約の終結、など

日本の植民地となった台湾には、1895年の5月に台湾総督府を置いたものの、日本の占領に対し台湾の人々は激しく抵抗を続けた。それでも、昭和20年の太平洋戦争終結まで台湾支配は続いている。

また、賠償金のほとんどは、軍事費として使われたとされる。

このように、日清戦争の理由は、朝鮮半島をめぐる対立であり、直接的なきっかけは甲午農民戦争と言われている。しかし、日清戦争を本当に理解するためには、当時の時代背景をしっかりと頭に入れておく必要がある。

「1894年日清戦争勃発」と、受験対策で覚えた年表が全てではない。

歴史上のできごとは1つひとつの独立した事柄ではなく、そこには必ず何らかの原因があり、ことが起こるべくした背景があり、また、それによって生じた影響力も後世に受け継がれてゆくからだ。

明治維新後の日本では、欧州列強と並ぶためには、東アジアを影響下に収めることが必須と考えられ、その中でも朝鮮をいかに支配下に置くかということに意識が向けられてきた。それは朝鮮を属国と考える清との対立を意味し、朝鮮内でも親日と親清が分裂するなど、両国間は一触即発の緊張状態にあった。

そのような中で、朝鮮では『甲午農民戦争(こうごのうみんせんそう)』と言われる、民主主義を謳う東学党を中心とした大規模な農民の反乱が起こる。そこに、乱鎮圧のために朝鮮政府から要請を受けた清軍と、続いて朝鮮で暮らす日本人の保護を名目とした日本軍が出兵、乱鎮圧後も両軍が引かず、そのまま戦闘へとなだれ込んだ。

1894年8月1日、日本は清に宣戦布告し、「日清戦争」が始まるのである。

日本軍約24万人、軍艦数52隻、一方の清軍は約63万人、軍艦数107隻と、戦力の差は大きかったものの、清側の軍備が旧式だったこと、清国内が統一されていなかったことなどの理由もあり、日本が勝利をおさめた。

その後両国間で結ばれた「下関条約」は、以下のような内容である。

・清は朝鮮の独立を認める

・日本に遼東半島・台湾・膨湖諸島の割譲する

・賠償金2億テール(約3億1000万円)を支払う

・日清通商航海条約の終結、など

日本の植民地となった台湾には、1895年の5月に台湾総督府を置いたものの、日本の占領に対し台湾の人々は激しく抵抗を続けた。それでも、昭和20年の太平洋戦争終結まで台湾支配は続いている。

また、賠償金のほとんどは、軍事費として使われたとされる。

このように、日清戦争の理由は、朝鮮半島をめぐる対立であり、直接的なきっかけは甲午農民戦争と言われている。しかし、日清戦争を本当に理解するためには、当時の時代背景をしっかりと頭に入れておく必要がある。

「1894年日清戦争勃発」と、受験対策で覚えた年表が全てではない。

歴史上のできごとは1つひとつの独立した事柄ではなく、そこには必ず何らかの原因があり、ことが起こるべくした背景があり、また、それによって生じた影響力も後世に受け継がれてゆくからだ。

サムライから軍人へ~明治という時代背景~

長らく徳川政権が続いた日本は、鎖国によって、外国からの物品、情報、思想、などが制限されてきた。鎖国は、周りを海で囲まれた天然要塞の日本列島だからこそ、続き得た政策であろう。

閉じ込められ、守られてきた日本人に、「西洋の脅威」を知らしめたのは、ペリー提督率いる黒船である。以降の日本は、いわゆる明治維新まで、国家勢力の統一と迫りくる西洋の脅威からの防戦が主題だった。諸外国からの武力をちらつかせた交渉を前に、崩壊直前で逃げ腰の江戸幕府は、日米修好通商条約をはじめ、オランダ・ロシア・イギリス・フランスとも、同様の不平等条約をやむなく結ぶことになる。

そして迎えた明治維新。明治政府は、欧米列強と肩を並べるべく急速な近代化を推し進めた。憲法と議会の設立、国会開設、条約改正などの課題に取り組み、新しい日本の政治を模索している。また、同時に対外国に備えた軍事面では「富国強兵」を謳い、教育制度を整え国民の啓蒙や開明化を図った。

国内が統一され近代化が進むにつれて、日本が次に考えることは、これまで倣ってきた欧米列強にいかに並ぶか、ということである。幕末に不平等条約を結ばされたという悔しさもあって、近代化したのだから対等な立場とならずしてなるものか、という機運も高まって来る。

ヨーロッパ諸国が東アジア支配を虎視眈々と狙っていた19世紀後半、日本に近い朝鮮がヨーロッパ、とくにロシアの影響下に置かれることに危機感を覚えていた明治政府は、先手を打つように朝鮮半島へ勢力を伸ばしている。また、それ以前からも、日本の主導権のもと朝鮮を独立させ、日本の支配国とすることで、欧州列強に対抗しようと考えていたこともあり、征韓論や日朝修好条規がその表れでもある。

※征韓論・・・日本と国交断絶状態にあった朝鮮に対し武力をもって開国を迫ろうとする意見

※日朝修好条規・・・1875年江華島事件の際に締結された、治外法権や関税自主権の喪失などを含めた不平等な条約

そのような中で起こった日清戦争は、「日本」が近代戦をどれだけやれるか、という目線で、欧米列強から注目されていた戦争である。

実に、日本は「眠れる獅子」とも呼ばれる大国清に快勝した。兵站や輸送方法などを含めた軍備、戦術、病院や衛生、赤十字社員の随行など、国際公法を意識した西洋式の戦い方で、近代化した日本の存在感を示すことになったのである。

日本刀を振り回しハラキリなどの野蛮で残忍な行為を強要する、諸外国がそんなイメージを持つ「サムライ」から、西洋式の思想や戦い方を知った「軍人」へ。帝国主義国日本の誕生である。

閉じ込められ、守られてきた日本人に、「西洋の脅威」を知らしめたのは、ペリー提督率いる黒船である。以降の日本は、いわゆる明治維新まで、国家勢力の統一と迫りくる西洋の脅威からの防戦が主題だった。諸外国からの武力をちらつかせた交渉を前に、崩壊直前で逃げ腰の江戸幕府は、日米修好通商条約をはじめ、オランダ・ロシア・イギリス・フランスとも、同様の不平等条約をやむなく結ぶことになる。

そして迎えた明治維新。明治政府は、欧米列強と肩を並べるべく急速な近代化を推し進めた。憲法と議会の設立、国会開設、条約改正などの課題に取り組み、新しい日本の政治を模索している。また、同時に対外国に備えた軍事面では「富国強兵」を謳い、教育制度を整え国民の啓蒙や開明化を図った。

国内が統一され近代化が進むにつれて、日本が次に考えることは、これまで倣ってきた欧米列強にいかに並ぶか、ということである。幕末に不平等条約を結ばされたという悔しさもあって、近代化したのだから対等な立場とならずしてなるものか、という機運も高まって来る。

ヨーロッパ諸国が東アジア支配を虎視眈々と狙っていた19世紀後半、日本に近い朝鮮がヨーロッパ、とくにロシアの影響下に置かれることに危機感を覚えていた明治政府は、先手を打つように朝鮮半島へ勢力を伸ばしている。また、それ以前からも、日本の主導権のもと朝鮮を独立させ、日本の支配国とすることで、欧州列強に対抗しようと考えていたこともあり、征韓論や日朝修好条規がその表れでもある。

※征韓論・・・日本と国交断絶状態にあった朝鮮に対し武力をもって開国を迫ろうとする意見

※日朝修好条規・・・1875年江華島事件の際に締結された、治外法権や関税自主権の喪失などを含めた不平等な条約

そのような中で起こった日清戦争は、「日本」が近代戦をどれだけやれるか、という目線で、欧米列強から注目されていた戦争である。

実に、日本は「眠れる獅子」とも呼ばれる大国清に快勝した。兵站や輸送方法などを含めた軍備、戦術、病院や衛生、赤十字社員の随行など、国際公法を意識した西洋式の戦い方で、近代化した日本の存在感を示すことになったのである。

日本刀を振り回しハラキリなどの野蛮で残忍な行為を強要する、諸外国がそんなイメージを持つ「サムライ」から、西洋式の思想や戦い方を知った「軍人」へ。帝国主義国日本の誕生である。

日清戦争を終えて~日本が得たもの、失ったもの~

日清戦争は日本人が体験する初めての「対外戦」であった。朝鮮半島において負けなしの戦闘を続ける日本軍の姿に、かつて黒船の砲号に怯えたあの鎖国日本の面影は見えない。出版物や思想、表現の自由度も上がり、戦争に対しての報道や思想論は、市民を戦の熱で大いに煽った。まさに、好戦的な愛国主義によって国民が一丸となった瞬間でもある。はたして、熱狂は快感を生んだ。以降日本は、軍国主義・帝国主義の一途をたどり始める。

「対外国」を意識したことで、「国民」「国語」などの概念が生まれ、とくに国語に関しては研究が始まり「標準語」が定められた。皮肉にも、外国からの目線を得たことによって「日本」「日本人」というものが国民に認識されたのだ。

日清戦争の勝利は、アジアの進出を狙いこれまで日本を「子ども扱い」していたヨーロッパ諸国に、危機感を与えたであろう。日清戦争後、日本の領地となった遼東半島を真に返還するよう迫った、ロシア、フランス、ドイツからの三国干渉がよい例だ。三国干渉は日本人に遺恨を残し、明治政府はやがて来るロシアとの戦いを想定した軍備を整え始める。下関条約で支払われた清からの賠償金は主な軍事費となったのも当然のことだったろう。

日清戦争も終盤に近付くころ、かの福沢諭吉は「脱亜論」を発表する。そこには「政治を近代化しない清や朝鮮は、そのうち西洋諸国に分割されてしまうだろう。近代化の進んだ日本が、それと同じにみられるのは日本国の一大不幸である。隣国だからといって仲間とするのではなく、清や朝鮮に対しては日本も西洋諸国と同じような対応をするべきである」との旨がある。「脱亜論」発表の前年に起きた、日本の援助を受けた政治勢力が、実権を奪おうとして失敗した「甲申事変」を、諭吉は「近代化を拒否した」ととらえ、「我が国において心はアジア当方の悪友と絶交」とまで言わしめた。

今でこそ、偏った考えだと分かるが、当時の日本は本気だった。

先進国と憧れたヨーロッパ諸国には、日本は侮れない国として一目置かれるようになった。西洋と肩を並べ、アジア圏内の支配を。長い鎖国時代の遅れを取り戻し、文明開化へ、近代化へと急ぐあまり、日本は立ち位置を見誤ってしまったのかもしれない。自国を一段高く見て、日本以外のアジア諸国へは、一段下げたまなざしを向けるようになってしまった。

アジアの連携が叫ばれる昨今、明治時代は大きな示唆をわれわれに与えてくれている。

「対外国」を意識したことで、「国民」「国語」などの概念が生まれ、とくに国語に関しては研究が始まり「標準語」が定められた。皮肉にも、外国からの目線を得たことによって「日本」「日本人」というものが国民に認識されたのだ。

日清戦争の勝利は、アジアの進出を狙いこれまで日本を「子ども扱い」していたヨーロッパ諸国に、危機感を与えたであろう。日清戦争後、日本の領地となった遼東半島を真に返還するよう迫った、ロシア、フランス、ドイツからの三国干渉がよい例だ。三国干渉は日本人に遺恨を残し、明治政府はやがて来るロシアとの戦いを想定した軍備を整え始める。下関条約で支払われた清からの賠償金は主な軍事費となったのも当然のことだったろう。

日清戦争も終盤に近付くころ、かの福沢諭吉は「脱亜論」を発表する。そこには「政治を近代化しない清や朝鮮は、そのうち西洋諸国に分割されてしまうだろう。近代化の進んだ日本が、それと同じにみられるのは日本国の一大不幸である。隣国だからといって仲間とするのではなく、清や朝鮮に対しては日本も西洋諸国と同じような対応をするべきである」との旨がある。「脱亜論」発表の前年に起きた、日本の援助を受けた政治勢力が、実権を奪おうとして失敗した「甲申事変」を、諭吉は「近代化を拒否した」ととらえ、「我が国において心はアジア当方の悪友と絶交」とまで言わしめた。

今でこそ、偏った考えだと分かるが、当時の日本は本気だった。

先進国と憧れたヨーロッパ諸国には、日本は侮れない国として一目置かれるようになった。西洋と肩を並べ、アジア圏内の支配を。長い鎖国時代の遅れを取り戻し、文明開化へ、近代化へと急ぐあまり、日本は立ち位置を見誤ってしまったのかもしれない。自国を一段高く見て、日本以外のアジア諸国へは、一段下げたまなざしを向けるようになってしまった。

アジアの連携が叫ばれる昨今、明治時代は大きな示唆をわれわれに与えてくれている。

なぜ日清戦争が勃発したのか?

時は明治27年(1894年)。朝鮮半島では、物価の高騰などで半島各地の農村は疲弊しきっていました。

そんな中、疲弊しきった社会を見るに耐えかねた全?準を中心とした内乱が起こります。

その内乱は「甲午農民戦争」と呼ばれ、その勢いはすさまじく、一時は全羅道の首都であった全州を占領するほどでした。

慌てた朝鮮政府は眠れる大国と恐れられた清国に事態の鎮圧を依頼しました。

要請を受け入れた清が朝鮮への出兵を決議する一方で、日本でも朝鮮の公使館と居留民を守るという名目で朝鮮に出兵しました。

しかし、その時すでに甲午農民戦争を主導していた全?準と朝鮮政府は停戦状態にあり、日清領国の出兵理由が無くなってしまいました。

そこで朝鮮政府は日清両軍に対して撤兵要請を出しますが、両軍ともに要請を拒否してしまいます。

両軍ともに撤兵に応じないために、イギリスやロシアも調停に乗り出しましたがそれでも埒があかず、両国は国交を断絶。

日本軍が漢城を占領し、朝鮮政府を支配下に置くと、なおも留まる清国軍を敵として、朝鮮政府に命令させた日本軍が、清国軍に攻撃を開始したことにより日清戦争が始まったのです。

そんな中、疲弊しきった社会を見るに耐えかねた全?準を中心とした内乱が起こります。

その内乱は「甲午農民戦争」と呼ばれ、その勢いはすさまじく、一時は全羅道の首都であった全州を占領するほどでした。

慌てた朝鮮政府は眠れる大国と恐れられた清国に事態の鎮圧を依頼しました。

要請を受け入れた清が朝鮮への出兵を決議する一方で、日本でも朝鮮の公使館と居留民を守るという名目で朝鮮に出兵しました。

しかし、その時すでに甲午農民戦争を主導していた全?準と朝鮮政府は停戦状態にあり、日清領国の出兵理由が無くなってしまいました。

そこで朝鮮政府は日清両軍に対して撤兵要請を出しますが、両軍ともに要請を拒否してしまいます。

両軍ともに撤兵に応じないために、イギリスやロシアも調停に乗り出しましたがそれでも埒があかず、両国は国交を断絶。

日本軍が漢城を占領し、朝鮮政府を支配下に置くと、なおも留まる清国軍を敵として、朝鮮政府に命令させた日本軍が、清国軍に攻撃を開始したことにより日清戦争が始まったのです。

日清戦争序盤 平壌の戦い

平壌は清国軍にとっての重要拠点でした。

戦争開始と前後して平壌には清国軍が続々と集結。1万2000の兵力が集まり、大将は葉志超が務めることになりました。

一方の日本軍の方では、事前に平壌に清国軍が終結しているとの情報を得てはいたものの、支配下に置いた朝鮮政府内では混乱が続いており、混乱を鎮めるためにも平壌を攻略することが喫緊の課題でした。

そのために日本軍の大本営では、清国軍の攻略のために増援の派遣を決定し、主力となっている第5師団に、第3師団の半分を加えた第1軍が編成されることになり、山縣有朋が軍司令官に任命されることとなりました。

それに先駆けて第5師団長である野津道貫中将が着任すると、直ちに隷下の第5師団とともに平壌に向かいました。

それに平行して桂太郎中将率いる第3師団も続く予定でしたが、出発が大幅に遅れて、手勢の一部である歩兵第18連隊のみを先発させました。

兵の終結を待った野津中将は平壌の包囲を決断し、包囲が完成する9月15日に総攻撃を行う決定をしました。

それを黙って見ている清国軍ではなく、清国軍の司令官である葉志超も7000の兵を率いて迎撃作戦を行うものの作戦は失敗し、包囲網を崩すことができなくなった葉志超は平壌を放棄して軍を撤退させようとしました。

しかしその決断に怒った奉天軍司令官の左宝貴が葉志超を監禁し平壌の死守を命じます。

それにより平壌の完全包囲を完成させた野津中将は予定通り総攻撃を命令しました。

3方向から同時侵攻された平壌を清国軍は支えることができず、葉志超を監禁した左宝貴も戦死し、朝早くに始まった戦闘も夕方になる頃には白旗を掲げ、清国軍は日本軍に降伏しました。

そして平壌の開門準備を待っていると大多数の清国軍の兵が城から逃亡し、翌16日に日本軍が平壌に入城することで平壌の戦いは日本軍の勝利に終わりました。

この戦いでの日本軍の戦死者が180人に対して清国軍の死者は2000人以上と清は序盤で大敗北を喫したのです。

戦争開始と前後して平壌には清国軍が続々と集結。1万2000の兵力が集まり、大将は葉志超が務めることになりました。

一方の日本軍の方では、事前に平壌に清国軍が終結しているとの情報を得てはいたものの、支配下に置いた朝鮮政府内では混乱が続いており、混乱を鎮めるためにも平壌を攻略することが喫緊の課題でした。

そのために日本軍の大本営では、清国軍の攻略のために増援の派遣を決定し、主力となっている第5師団に、第3師団の半分を加えた第1軍が編成されることになり、山縣有朋が軍司令官に任命されることとなりました。

それに先駆けて第5師団長である野津道貫中将が着任すると、直ちに隷下の第5師団とともに平壌に向かいました。

それに平行して桂太郎中将率いる第3師団も続く予定でしたが、出発が大幅に遅れて、手勢の一部である歩兵第18連隊のみを先発させました。

兵の終結を待った野津中将は平壌の包囲を決断し、包囲が完成する9月15日に総攻撃を行う決定をしました。

それを黙って見ている清国軍ではなく、清国軍の司令官である葉志超も7000の兵を率いて迎撃作戦を行うものの作戦は失敗し、包囲網を崩すことができなくなった葉志超は平壌を放棄して軍を撤退させようとしました。

しかしその決断に怒った奉天軍司令官の左宝貴が葉志超を監禁し平壌の死守を命じます。

それにより平壌の完全包囲を完成させた野津中将は予定通り総攻撃を命令しました。

3方向から同時侵攻された平壌を清国軍は支えることができず、葉志超を監禁した左宝貴も戦死し、朝早くに始まった戦闘も夕方になる頃には白旗を掲げ、清国軍は日本軍に降伏しました。

そして平壌の開門準備を待っていると大多数の清国軍の兵が城から逃亡し、翌16日に日本軍が平壌に入城することで平壌の戦いは日本軍の勝利に終わりました。

この戦いでの日本軍の戦死者が180人に対して清国軍の死者は2000人以上と清は序盤で大敗北を喫したのです。

制海権をかけた戦い 黄海海戦

朝鮮半島と陸続きの清国と比べて日本は島国であり、兵隊や食糧に武器弾薬と輸送するには船で海を渡って輸送するしかありませんでした。

そして清国には旅順、威海衛を本拠地とする北洋水師麾下の北洋艦隊の存在がありました。

北洋艦隊は北洋大臣の李鴻章の作った艦隊で定遠、鎮遠といった当時では珍しい戦艦2隻を皮切りに大規模な戦力を有する一大艦隊でした。

もし朝鮮半島への輸送を北洋艦隊に阻まれた場合、日本軍は朝鮮半島に孤立し戦闘の続行など、とてもできなくなってしまいます。

北洋艦隊の壊滅は日本軍にとって必ずやり遂げなければならない悲願であり、そのために日本軍もこの日に備え艦隊の強化を図ってきました。

その艦隊は連合艦隊と呼ばれ、伊東祐亨中将を司令長官とし、旗艦を「松島」に定めた艦隊でしたが、北洋艦隊の旗艦である定遠が7355トンに対して松島が4277トンと戦力的な見劣りは隠せませんでした。

初め李鴻章の方針で連合艦隊との決戦は避けるように言われていた北洋水師提督の丁汝昌でしたが、9月16日に平壌が陥落すると、平壌よりさらに北の鴨緑江まで敗走した清国軍に対して増援の輸送をしなければならなくなり、連合艦隊が網を張り巡らせている黄海に足を踏み入れなければならなくなってしまいました。

それを知った連合艦隊も索敵を開始し、9月17日の午前10時、互いの煤煙を確認した両艦隊は戦闘を開始。

横列陣を敷いた北洋艦隊に対して連合艦隊は2つの単縦陣に分かれ、一方を第一遊撃隊司令官・坪井航三少将が率いて、時計回りに北洋艦隊を囲むと、速度の高さを生かして北洋艦隊を翻弄し緒戦を制すことに成功しました。

速度では分のある連合艦隊でしたが重量差では圧倒的に劣るために決定打を与えることはできず、戦いは一進一退を繰り返しました。

そして夕暮れが近づいてくると押されていた北洋艦隊は旅順港に向かって撤退を開始し、連合艦隊は追撃をかけ大損害を与えることに成功しました。

しかし北洋艦隊の旗艦である定遠や鎮遠を沈めることはできず、壊滅させるには至らなかったものの、北洋艦隊もすぐには動くことができなくなったため、かろうじて黄海の制海権の確保には成功したのです。

そして清国には旅順、威海衛を本拠地とする北洋水師麾下の北洋艦隊の存在がありました。

北洋艦隊は北洋大臣の李鴻章の作った艦隊で定遠、鎮遠といった当時では珍しい戦艦2隻を皮切りに大規模な戦力を有する一大艦隊でした。

もし朝鮮半島への輸送を北洋艦隊に阻まれた場合、日本軍は朝鮮半島に孤立し戦闘の続行など、とてもできなくなってしまいます。

北洋艦隊の壊滅は日本軍にとって必ずやり遂げなければならない悲願であり、そのために日本軍もこの日に備え艦隊の強化を図ってきました。

その艦隊は連合艦隊と呼ばれ、伊東祐亨中将を司令長官とし、旗艦を「松島」に定めた艦隊でしたが、北洋艦隊の旗艦である定遠が7355トンに対して松島が4277トンと戦力的な見劣りは隠せませんでした。

初め李鴻章の方針で連合艦隊との決戦は避けるように言われていた北洋水師提督の丁汝昌でしたが、9月16日に平壌が陥落すると、平壌よりさらに北の鴨緑江まで敗走した清国軍に対して増援の輸送をしなければならなくなり、連合艦隊が網を張り巡らせている黄海に足を踏み入れなければならなくなってしまいました。

それを知った連合艦隊も索敵を開始し、9月17日の午前10時、互いの煤煙を確認した両艦隊は戦闘を開始。

横列陣を敷いた北洋艦隊に対して連合艦隊は2つの単縦陣に分かれ、一方を第一遊撃隊司令官・坪井航三少将が率いて、時計回りに北洋艦隊を囲むと、速度の高さを生かして北洋艦隊を翻弄し緒戦を制すことに成功しました。

速度では分のある連合艦隊でしたが重量差では圧倒的に劣るために決定打を与えることはできず、戦いは一進一退を繰り返しました。

そして夕暮れが近づいてくると押されていた北洋艦隊は旅順港に向かって撤退を開始し、連合艦隊は追撃をかけ大損害を与えることに成功しました。

しかし北洋艦隊の旗艦である定遠や鎮遠を沈めることはできず、壊滅させるには至らなかったものの、北洋艦隊もすぐには動くことができなくなったため、かろうじて黄海の制海権の確保には成功したのです。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)