オノマトペ名人 萩原朔太郎の動物詩

関連キーワード

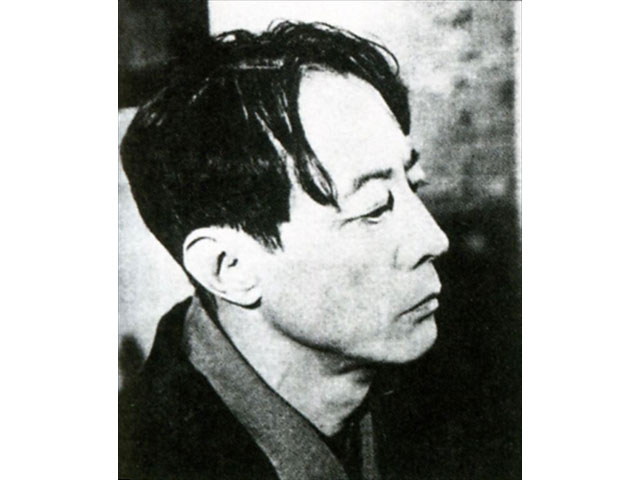

『月に吠える』などの日本の近代史のパイオニアとして活躍した萩原朔太郎(1886-1942)。彼の詩にはたくさんの工夫や趣向がもりこまれていますが、なかでもオノマトペを駆使した作品には、萩原の革新的なセンスが光っています。日本のオノマトペの達人といえば宮沢賢治がいますが、彼もまた、萩原の詩に影響を受けた一人。萩原朔太郎は、まさしくオノマトペという表現の可能性を押し広げた、オノマトペ名人といっても過言ではない存在です。

萩原の詩のなかで、そのオノマトペの魅力か十二分に発揮されているのが、動物に題材をとった詩です。イヌは「ワンワン」、ネコは「ニャーニャー」、カラスは「カーカー」といったように動物の鳴き声の表現には、定型表現がありますが、そうした定型表現も言語によって異なります。こうした差は、言語が動物の鳴き声の一側面を切り取ることで精一杯であることが原因でしょう。逆に言えば、イヌは「ワンワン」…といった類の定型表現は、われわれの動物の鳴き声に対する認識の固定化をもたらします。虚心になってイヌの鳴き声を聞くと、「ワンワン」という言葉には表現しきれない一面に気づきます。そうした、定型表現では汲み尽くせないニュアンスを、常識破りの言葉で表現することこそ、詩の醍醐味であり、萩原朔太郎の得意としたところでした。紹介するのは、「猫」という詩と「鶏」という詩。登場する動物はもちろん、ネコとニワトリ。

萩原の詩のなかで、そのオノマトペの魅力か十二分に発揮されているのが、動物に題材をとった詩です。イヌは「ワンワン」、ネコは「ニャーニャー」、カラスは「カーカー」といったように動物の鳴き声の表現には、定型表現がありますが、そうした定型表現も言語によって異なります。こうした差は、言語が動物の鳴き声の一側面を切り取ることで精一杯であることが原因でしょう。逆に言えば、イヌは「ワンワン」…といった類の定型表現は、われわれの動物の鳴き声に対する認識の固定化をもたらします。虚心になってイヌの鳴き声を聞くと、「ワンワン」という言葉には表現しきれない一面に気づきます。そうした、定型表現では汲み尽くせないニュアンスを、常識破りの言葉で表現することこそ、詩の醍醐味であり、萩原朔太郎の得意としたところでした。紹介するのは、「猫」という詩と「鶏」という詩。登場する動物はもちろん、ネコとニワトリ。

1. 猫

萩原朔太郎と動物、このふたつの言葉からまず連想されるのは「猫」ではないでしょうか。朔太郎は、夢幻的な小品『猫町』、そして詩集『青猫』を残していますが、『月に吠える』にも猫が登場します。

猫

まつくろけの猫が二疋、

なやましいよるの家根のうへで、

ぴんとたてた尻尾のさきから、

糸のやうなみかづきがかすんでゐる。

『おわあ、こんばんは』

『おわあ、こんばんは』

『おぎやあ、おぎやあ、おぎやあ』

『おわああ、ここの家の主人は病気です』

猫の鳴き声を表す擬声語といえば「にゃあ、にゃあ」とか「みゃーお」といった言葉が定跡ですが、朔太郎は使い古された言葉は使いませんでした。彼が変わりに使ったのが「おわあ」、「おぎやあ」、「おわああ」。猫の発言は4箇所あり、『(猫語)(人間語訳)』という構成になっていますが、唯一3つめだけが『おぎやあ、おぎやあ、おぎやあ』と猫の言葉でしか書かれていません。こうすることで、この猫語の解釈は読者に託されます。解釈のヒントは『ここの家の主人は病気です』という返答。あるいは猫を飼っている方なら、わかるかもしれません。

二匹の黒猫はどういう関係なのでしょうか。「なやましいよるの家根のうへ」という表現からは、二匹は恋人(恋猫?)同士のように思えます。

従来からこの詩は、情欲の詩として読まれてきたようです。 実際、『ぴんとたてた尻尾のさきから、糸のやうなみかづきがかすんでゐる。』という情景描写から感じられる、緊張感や夢幻さは、妖しさを感じさせます。また、「ここの家の主人は病気です」という表現の背後には、朔太郎自身が病気に悩んでいた、という事情もあったでしょう。

いずれにせよ、朧月夜の闇のなか、二匹の黒猫が出会い、主人の病気が告げられる、そうした妖しく病的な雰囲気のなかで響く猫の鳴き声は強い印象を与えます。

猫

まつくろけの猫が二疋、

なやましいよるの家根のうへで、

ぴんとたてた尻尾のさきから、

糸のやうなみかづきがかすんでゐる。

『おわあ、こんばんは』

『おわあ、こんばんは』

『おぎやあ、おぎやあ、おぎやあ』

『おわああ、ここの家の主人は病気です』

猫の鳴き声を表す擬声語といえば「にゃあ、にゃあ」とか「みゃーお」といった言葉が定跡ですが、朔太郎は使い古された言葉は使いませんでした。彼が変わりに使ったのが「おわあ」、「おぎやあ」、「おわああ」。猫の発言は4箇所あり、『(猫語)(人間語訳)』という構成になっていますが、唯一3つめだけが『おぎやあ、おぎやあ、おぎやあ』と猫の言葉でしか書かれていません。こうすることで、この猫語の解釈は読者に託されます。解釈のヒントは『ここの家の主人は病気です』という返答。あるいは猫を飼っている方なら、わかるかもしれません。

二匹の黒猫はどういう関係なのでしょうか。「なやましいよるの家根のうへ」という表現からは、二匹は恋人(恋猫?)同士のように思えます。

従来からこの詩は、情欲の詩として読まれてきたようです。 実際、『ぴんとたてた尻尾のさきから、糸のやうなみかづきがかすんでゐる。』という情景描写から感じられる、緊張感や夢幻さは、妖しさを感じさせます。また、「ここの家の主人は病気です」という表現の背後には、朔太郎自身が病気に悩んでいた、という事情もあったでしょう。

いずれにせよ、朧月夜の闇のなか、二匹の黒猫が出会い、主人の病気が告げられる、そうした妖しく病的な雰囲気のなかで響く猫の鳴き声は強い印象を与えます。

2. 鶏

鶏の鳴き声といえば「コケコッコー」が定番。英語では 「cock-a-doodle-do」、ドイツ語なら 「kickeriki」、中国語なら「口屋口屋」なんだそうです。では、萩原朔太郎はどうやって表現したのでしょうか、『定本青猫』という詩集から「鶏」という作品を紹介します。

鶏

しののめきたるまへ

家家の戸の外で鳴いてゐるのは鷄です。

聲をばながくふるはして

さむしい田舍の自然から呼びあげる母の聲です

とをてくう とをるもう とをるもう。

これは冒頭部分だけ。全文は、青空文庫から読むことができます。

参考リンク(青空文庫)

(『定本青猫』http://www.aozora.gr.jp/cards/000067/files/1789_20546.html)

この詩の眼目は「とをてくう とをるもう とをるもう。」この鶏の鳴き声は、全体を通して繰り返されるリフレインになっています。「とをてくう とをるもう とをるもう。」と書かれてはいるものの、どう読むのでしょうか。「トッテクー、トッルモー、トッルモー」なのでしょうか。しかし、カタカナにしてしまうと、視覚的に随分違ってしまいます。草野心平は蛙の卵を「る」というひらがなで視覚的に表現しましたが 、ここでも、ひらがなのもつ視覚的な特徴が活かされているように思われます。つまり、カタカナによる表記だと、見た目がカクカクしていて硬い感じですが、ひらがな表記だと、柔らかい抑揚が感じられ、「聲をばながくふるはして」という雰囲気が出るのではないでしょうか。

ところで、「を」というひらがなをよく見ると、下半分に「と」というひらがなが見えます。同じように「と」の一画目をずらすと「て」があらわれ、「て」を鏡に映すと「く」が現れ、再び「と」を鏡に映すと「う」になります。このように、「鶏」の詩には、鳴き声のように「ひらがな」が次々と生成する感じが視覚的に表現され、鶏の鳴き声が一種の「変奏曲」として表現されていると、私は思いました。鶏の鳴き声がリフレインとして繰り返されることも、鳴き声の「変奏曲」的な性格を裏付けるのではないでしょうか。これは素人の(勝手な)意見ですが、おそらくオリジナルの意見で、われながら気に入っています。自己流の解釈を見つけることも、自由詩の楽しみかもしれません。

ちなみに、この詩には朔太郎の自註があり、それを見ると、もともとは「too-ru-mor、 too-te-kur」という鳴き声だったそう。ひらがなの方が生き生きとしていると感じるのは私だけでしょうか。

鶏

しののめきたるまへ

家家の戸の外で鳴いてゐるのは鷄です。

聲をばながくふるはして

さむしい田舍の自然から呼びあげる母の聲です

とをてくう とをるもう とをるもう。

これは冒頭部分だけ。全文は、青空文庫から読むことができます。

参考リンク(青空文庫)

(『定本青猫』http://www.aozora.gr.jp/cards/000067/files/1789_20546.html)

この詩の眼目は「とをてくう とをるもう とをるもう。」この鶏の鳴き声は、全体を通して繰り返されるリフレインになっています。「とをてくう とをるもう とをるもう。」と書かれてはいるものの、どう読むのでしょうか。「トッテクー、トッルモー、トッルモー」なのでしょうか。しかし、カタカナにしてしまうと、視覚的に随分違ってしまいます。草野心平は蛙の卵を「る」というひらがなで視覚的に表現しましたが 、ここでも、ひらがなのもつ視覚的な特徴が活かされているように思われます。つまり、カタカナによる表記だと、見た目がカクカクしていて硬い感じですが、ひらがな表記だと、柔らかい抑揚が感じられ、「聲をばながくふるはして」という雰囲気が出るのではないでしょうか。

ところで、「を」というひらがなをよく見ると、下半分に「と」というひらがなが見えます。同じように「と」の一画目をずらすと「て」があらわれ、「て」を鏡に映すと「く」が現れ、再び「と」を鏡に映すと「う」になります。このように、「鶏」の詩には、鳴き声のように「ひらがな」が次々と生成する感じが視覚的に表現され、鶏の鳴き声が一種の「変奏曲」として表現されていると、私は思いました。鶏の鳴き声がリフレインとして繰り返されることも、鳴き声の「変奏曲」的な性格を裏付けるのではないでしょうか。これは素人の(勝手な)意見ですが、おそらくオリジナルの意見で、われながら気に入っています。自己流の解釈を見つけることも、自由詩の楽しみかもしれません。

ちなみに、この詩には朔太郎の自註があり、それを見ると、もともとは「too-ru-mor、 too-te-kur」という鳴き声だったそう。ひらがなの方が生き生きとしていると感じるのは私だけでしょうか。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)