平家物語〜800年前のバトル物ストーリーが未だ人気なのはなぜ?

関連キーワード

平家物語って平たく言うとどんな話?

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。」

国語や日本史の授業で一度は学んだことのある有名なフレーズ、思わず一緒に声に出して読んでしまった方もおられるのではないでしょうか。

音読ブームを巻き起こした『声に出して読みたい日本語』(齋藤孝・著)にも選ばれたこの一節は、今から800年ほど前に書かれた『平家物語』の始まりの文です。

いつまでも続くと思っていた栄耀栄華が、あっけなくほろほろと崩れ落ち、新時代の風の向こうに消えてしまうこと、あるいはこのまま変わらず同じであるはずの関係が一瞬で滅びることは、時代の移り変わりのスピードが日々加速する一方の現代日本では、日常的なニュースとなっています。

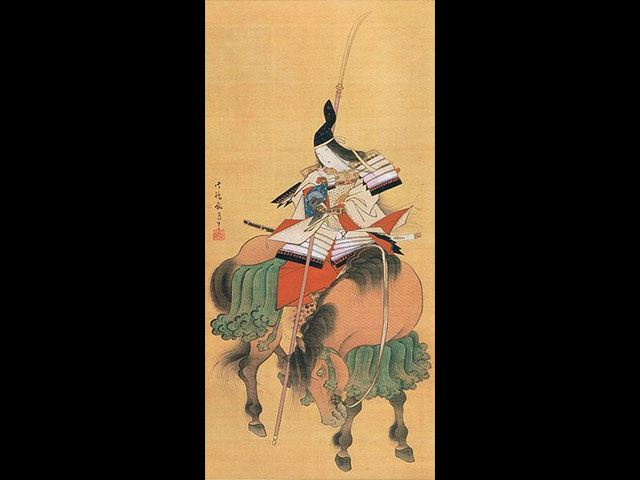

『平家物語』は、声に出すほど心地よい日本語の美しさを味わいながら、その小気味好い調べに乗せて躍動する鎌倉武士の戦いと、生き様に対する美意識に想いを馳せる、「軍記物語」の代表作です。

滅びゆくのは、日本古来の公家流を受け継ぐ貴族的優美さと叩き上げの武家の実力を兼ね備えた華麗なる一族・平家一門であり、そんな彼らを新時代の風となって崩壊させていくのが無骨な関東武者・源氏一門という、赤と白の明確な立場と権力争いの対比がありながら、その源平の高い垣根を越えて、親の仇である平家に命の恩人がいたり、同族同士の権力争いがあったり、敵陣から響く笛の音の美しさに心を奪われたりなど、「栄耀栄華だけではない、人の儚い情感」を深く掘り下げるテーマ性を持つこともまた、800年に及ぶ時代を経てもなお衰えない魅力の根源と言えるのではないでしょうか。

人気が高まるにつれ、多くの人の手で書き写された『平家物語』は、彼らが生きた時代によって文章がアレンジされたり編集が入ったりするものを含めると、約120種類あるとされています。

そのなかで別格となっているのが「覚一本」と呼ばれる、足利尊氏の親戚・明石覚一の手による『平家物語』全13巻です。

平家一門の栄耀栄華が平清盛のエピソードを中心に描かれ、源頼朝の反乱の狼煙が上がるまでの第1部と、時代の逆風を感じつつ清盛が世を去り、残された平家一門が源氏の木曽義仲に都を追われるまでの第2部、そして源義経の連戦連勝で壇ノ浦まで追い詰められた平家が滅亡するクライマックスが第3部で、エピローグ『灌頂の巻』にて後白河法皇や建礼門院などの生き残った人々のエンディングが描かれることで、「覚一本」は終幕します。

大海の水を頭から注ぎ、菩薩が仏となる儀式の名が最終巻につけられたこともまた、壇ノ浦の波間に沈んだ平家一門の最期に寄せる当時の人々の想いを感じずにはいられません。

国語や日本史の授業で一度は学んだことのある有名なフレーズ、思わず一緒に声に出して読んでしまった方もおられるのではないでしょうか。

音読ブームを巻き起こした『声に出して読みたい日本語』(齋藤孝・著)にも選ばれたこの一節は、今から800年ほど前に書かれた『平家物語』の始まりの文です。

いつまでも続くと思っていた栄耀栄華が、あっけなくほろほろと崩れ落ち、新時代の風の向こうに消えてしまうこと、あるいはこのまま変わらず同じであるはずの関係が一瞬で滅びることは、時代の移り変わりのスピードが日々加速する一方の現代日本では、日常的なニュースとなっています。

『平家物語』は、声に出すほど心地よい日本語の美しさを味わいながら、その小気味好い調べに乗せて躍動する鎌倉武士の戦いと、生き様に対する美意識に想いを馳せる、「軍記物語」の代表作です。

滅びゆくのは、日本古来の公家流を受け継ぐ貴族的優美さと叩き上げの武家の実力を兼ね備えた華麗なる一族・平家一門であり、そんな彼らを新時代の風となって崩壊させていくのが無骨な関東武者・源氏一門という、赤と白の明確な立場と権力争いの対比がありながら、その源平の高い垣根を越えて、親の仇である平家に命の恩人がいたり、同族同士の権力争いがあったり、敵陣から響く笛の音の美しさに心を奪われたりなど、「栄耀栄華だけではない、人の儚い情感」を深く掘り下げるテーマ性を持つこともまた、800年に及ぶ時代を経てもなお衰えない魅力の根源と言えるのではないでしょうか。

人気が高まるにつれ、多くの人の手で書き写された『平家物語』は、彼らが生きた時代によって文章がアレンジされたり編集が入ったりするものを含めると、約120種類あるとされています。

そのなかで別格となっているのが「覚一本」と呼ばれる、足利尊氏の親戚・明石覚一の手による『平家物語』全13巻です。

平家一門の栄耀栄華が平清盛のエピソードを中心に描かれ、源頼朝の反乱の狼煙が上がるまでの第1部と、時代の逆風を感じつつ清盛が世を去り、残された平家一門が源氏の木曽義仲に都を追われるまでの第2部、そして源義経の連戦連勝で壇ノ浦まで追い詰められた平家が滅亡するクライマックスが第3部で、エピローグ『灌頂の巻』にて後白河法皇や建礼門院などの生き残った人々のエンディングが描かれることで、「覚一本」は終幕します。

大海の水を頭から注ぎ、菩薩が仏となる儀式の名が最終巻につけられたこともまた、壇ノ浦の波間に沈んだ平家一門の最期に寄せる当時の人々の想いを感じずにはいられません。

平家物語で描かれた保元の乱、平治の乱おさらい

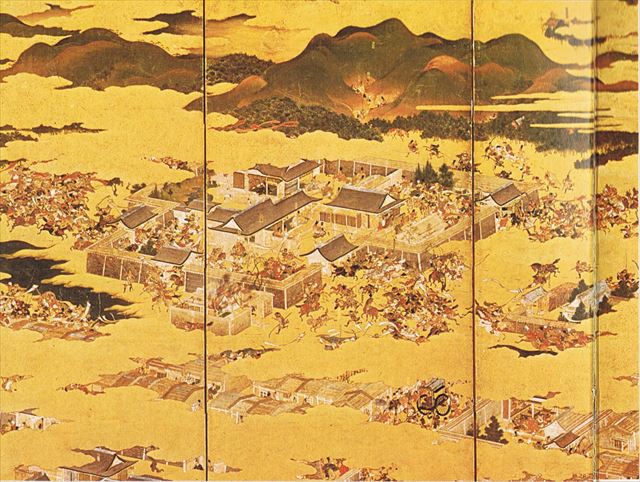

「軍記物語」である『平家物語』は、平安時代末期に鳥羽上皇亡き後の権力争いから幕を開けます。鳥羽上皇の2人の息子である崇徳上皇と後白河天皇の争いは、1156年(保元元年)に平清盛と源義朝という当代随一の軍事力を投入することで決着しました。保元の乱と呼ばれるこの戦いにより、それまでは「公家の非常勤ガードマン」的な扱いに過ぎなかった武家の実力が朝廷にとどろき、「武威」の恐ろしさを肌で感じた公家により、平家と源氏は一目置かれる存在となりました。

その3年後、二条天皇に位を譲った後白河上皇の近習たちによる派閥争いが激化し、平治の乱が起こります。このときにはすでに、緊急時に使うべきは武家の爆発力と公家たちに知れわたっていたため、平家と源氏は各派閥に分かれて招集され、正面から激突することになるのですが、平清盛の活躍で源氏は敗北し、罪人として裁かれることになりました。

それとは逆に平清盛率いる平家一門は、朝廷の恩人のひとりとして出世階段を駆け上がり、武家で初めての太政大臣という人臣極める要職についたのです。

千人以上の登場人物が織りなす『平家物語』の読み応えは、平家・源氏・皇族・貴族が入り混じって、人生の浮き沈みを次々に演じるところにあります。

約70年間に及ぶ源平合戦を「諸行無常の響きあり」と奏でたのは、盲目のアーティスト・琵琶法師でした。

その3年後、二条天皇に位を譲った後白河上皇の近習たちによる派閥争いが激化し、平治の乱が起こります。このときにはすでに、緊急時に使うべきは武家の爆発力と公家たちに知れわたっていたため、平家と源氏は各派閥に分かれて招集され、正面から激突することになるのですが、平清盛の活躍で源氏は敗北し、罪人として裁かれることになりました。

それとは逆に平清盛率いる平家一門は、朝廷の恩人のひとりとして出世階段を駆け上がり、武家で初めての太政大臣という人臣極める要職についたのです。

千人以上の登場人物が織りなす『平家物語』の読み応えは、平家・源氏・皇族・貴族が入り混じって、人生の浮き沈みを次々に演じるところにあります。

約70年間に及ぶ源平合戦を「諸行無常の響きあり」と奏でたのは、盲目のアーティスト・琵琶法師でした。

声に出して読みたい平家物語。琵琶法師とどんな関係?

誰もが知る鎌倉時代末期の随筆『徒然草』にて、兼好法師は「信濃前司行長がまとめ上げたものを、盲目の僧・生仏が物語った」という記述しました。そのため原作者は「信濃前司行長」とされているのですが、諸説あります。

しかし、琵琶法師が語ることこそ『平家物語』のセオリーであったことは間違いなく、現代の私たちは主に活字で読んでいるのですが、『平家物語』を本来の姿で味わうには、琵琶の音色とともに琵琶法師が語らうのを耳で聴く、動的なライブ感ある形が望ましいようです。

音曲の魔法にかかった『平家物語』は、弦が揺さぶる空気が肌を打ち、見事な語りと謡で言葉を音にする躍動感がたまりません。ぜひ機会があれば演奏会に足を運んでみてはいかがでしょう?

しかし、琵琶法師が語ることこそ『平家物語』のセオリーであったことは間違いなく、現代の私たちは主に活字で読んでいるのですが、『平家物語』を本来の姿で味わうには、琵琶の音色とともに琵琶法師が語らうのを耳で聴く、動的なライブ感ある形が望ましいようです。

音曲の魔法にかかった『平家物語』は、弦が揺さぶる空気が肌を打ち、見事な語りと謡で言葉を音にする躍動感がたまりません。ぜひ機会があれば演奏会に足を運んでみてはいかがでしょう?

疲れた心に沁みる『平家物語』

毎日の生活につかの間の癒しや潤いを求める声が根強い現代日本では、加速する便利さに人間が逆に追い立てられているように思えるときもあるのではないでしょうか。

乾きに苦しむ心に潤いを与える方法としてオススメなのは、人間の情感を呼び起こす名作をゆっくり読みふける時間を作ることです。

数多の日本人の心を震わせて800年、古典文学の奥深さを、今宵ぜひ味わってみてください。

乾きに苦しむ心に潤いを与える方法としてオススメなのは、人間の情感を呼び起こす名作をゆっくり読みふける時間を作ることです。

数多の日本人の心を震わせて800年、古典文学の奥深さを、今宵ぜひ味わってみてください。

平家物語を楽しむために知っておきたいこと

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり……

平家物語と言えば、冒頭の言葉を思い出すのではないでしょうか。学校の授業で習ったことを覚えている人も多いはずです。

平家物語は平安末期、絶大なる権力を誇った平家の降盛を記した物語です。

それ以外について、何か知っていることはありますか?

成立した年代は? 作者は?

平家物語は、日本の歴史を知るうえで避けては通れない物語です。

せっかくですから、平家物語について詳しく調べてみましょう。

平家物語と言えば、冒頭の言葉を思い出すのではないでしょうか。学校の授業で習ったことを覚えている人も多いはずです。

平家物語は平安末期、絶大なる権力を誇った平家の降盛を記した物語です。

それ以外について、何か知っていることはありますか?

成立した年代は? 作者は?

平家物語は、日本の歴史を知るうえで避けては通れない物語です。

せっかくですから、平家物語について詳しく調べてみましょう。

平家物語の起源について(1)

平家物語の起源については、はっきりと判っていません。

平安時代(794-1185年)の公家、平信範(たいらののぶのり)の日記『兵範記』(ひょうはんき)の紙背文書(しはいもんじょ)に『治承物語』(じしょうものがたり)と呼ばれる書が六巻あり、それが平家と呼ばれていたことが記されています。

治承は1177〜1181年に使用されていた日本の年号であり、平清盛が生きていた時代(1118-1181年)と合致します。

しかし残念ながら、『治承物語』は現存しておらず、平家物語の起源ではないだろうかというのも、推測に過ぎません。

・紙背文書について

紙背文書というのは、昔、和紙が貴重であったため、記されている文章の裏面を利用して文書を書く場合がありました。

新しく記す前の文章、先に書かれていた文章が紙背(裏面)になることから、紙背文書と名付けられています。他にも裏文書(うらもんじょ)と呼ばれることもあります。

平安時代(794-1185年)の公家、平信範(たいらののぶのり)の日記『兵範記』(ひょうはんき)の紙背文書(しはいもんじょ)に『治承物語』(じしょうものがたり)と呼ばれる書が六巻あり、それが平家と呼ばれていたことが記されています。

治承は1177〜1181年に使用されていた日本の年号であり、平清盛が生きていた時代(1118-1181年)と合致します。

しかし残念ながら、『治承物語』は現存しておらず、平家物語の起源ではないだろうかというのも、推測に過ぎません。

・紙背文書について

紙背文書というのは、昔、和紙が貴重であったため、記されている文章の裏面を利用して文書を書く場合がありました。

新しく記す前の文章、先に書かれていた文章が紙背(裏面)になることから、紙背文書と名付けられています。他にも裏文書(うらもんじょ)と呼ばれることもあります。

平家物語の起源について(2)

平家物語として名前が出てくるのは1259年(正元元年)です。

醍醐寺の僧侶、深賢の書状(手紙)に「平家物語を合わせて八帖、貸し出した」という記録が見られます。

この書状の裏には同じ醍醐寺の僧侶、親尊が『普賢延命抄』(ふげんえんめいしょう)を書写したものがあり、『普賢延命抄』の紙背文書と呼ばれています。

この書状により、1259年頃には『平家物語』と呼ばれる作品が存在していたことは確認することができます。

そこで、『治承物語』の存在に触れながら、『普賢延命抄』の紙背文書を『平家物語』の起源として紹介される形式が多いです。

醍醐寺の僧侶、深賢の書状(手紙)に「平家物語を合わせて八帖、貸し出した」という記録が見られます。

この書状の裏には同じ醍醐寺の僧侶、親尊が『普賢延命抄』(ふげんえんめいしょう)を書写したものがあり、『普賢延命抄』の紙背文書と呼ばれています。

この書状により、1259年頃には『平家物語』と呼ばれる作品が存在していたことは確認することができます。

そこで、『治承物語』の存在に触れながら、『普賢延命抄』の紙背文書を『平家物語』の起源として紹介される形式が多いです。

平家物語の作者について

平家物語の作者について、もっとも有力とされているのは信濃前司行長(しなののぜんじ ゆきなが)です。

鎌倉末期の随筆家、吉田兼好(よしだけんこう)の『徒然草』に『平家物語』の作者が信濃前司行長だと記されており、さらに盲目の琵琶法師生仏に語らせたことまで記されているからです。

しかし、信濃前司行長という人物が誰なのかを判断する資料がなく、信濃国の国司を経験した貴族のなかにも該当する人物がいません。

信濃前司行長の候補として、藤原行長(ふじわらのゆきなが)が他の業績なども含めて、もっとも近い人物ではないかという説があります。

それ以外の書物でも平家物語作製への言及がなされているものも存在し、実際のところは複数の作者が執筆した物語を編纂したものが、現存する『平家物語』であることは間違いないでしょう。

鎌倉末期の随筆家、吉田兼好(よしだけんこう)の『徒然草』に『平家物語』の作者が信濃前司行長だと記されており、さらに盲目の琵琶法師生仏に語らせたことまで記されているからです。

しかし、信濃前司行長という人物が誰なのかを判断する資料がなく、信濃国の国司を経験した貴族のなかにも該当する人物がいません。

信濃前司行長の候補として、藤原行長(ふじわらのゆきなが)が他の業績なども含めて、もっとも近い人物ではないかという説があります。

それ以外の書物でも平家物語作製への言及がなされているものも存在し、実際のところは複数の作者が執筆した物語を編纂したものが、現存する『平家物語』であることは間違いないでしょう。

複数存在する平家物語

平家物語といっても、さまざまなバリエーションが存在し、大きく分けると『語り本』と『読み本』に分けられます。

語り本

語り本は、琵琶法師などが語るために作られており、さまざまな種類こそありますが、十二巻形態を基本においているのが特徴です。こんにち、平家物語として一般的に読まれているものでもあります。

『覚一本』・1347年に成立した書物で、琵琶法師、明石覚一(あかしかくいち)が弟子たちに書き留めさせたとされています。

『流布本』・江戸時代初頭に版本として流通しました。覚一本の流れを引いています。

『屋台本』『百二十句本』・人物や場面に焦点を合わせた物語が特徴で、抑揚の大きい表現で構成されています。

『覚一本』・1347年に成立した書物で、琵琶法師、明石覚一(あかしかくいち)が弟子たちに書き留めさせたとされています。

『流布本』・江戸時代初頭に版本として流通しました。覚一本の流れを引いています。

『屋台本』『百二十句本』・人物や場面に焦点を合わせた物語が特徴で、抑揚の大きい表現で構成されています。

読み本

一般的な本ですので、語り本のように統一された巻数ではなく、長いものでは四十八巻のものも存在します。語り本と大きく違う点は、源氏に関する描写が多いことです。

『延慶本』・説話や伝承、記録などが多く、出典や資料などの記述もあり、歴史資料としての価値も高い書物です。

『源平盛衰記』・全48巻という数ある平家物語のなかでも最長を誇ります。また、詳細に記述されているところから、歴史書としての価値が高い書物でもあります。

『源平闘諍録』源氏に関する記述が多いのが特徴なのですが、全ての巻が現存していません。

『四部合戦状本平家物語』・平家物語以外に、『保元物語』『平治物語』『承久記』が存在するため、四部合戦状本と題されています。史実性が強のも特徴です。

平家物語は分類上、軍記物語になっています。

確かに合戦描写は多く、当時の戦いの状況を現代に伝えています。

しかし、登場人物が1000人以上、しかもほとんど実在の人物であり、皇族・貴族・武士・僧侶・白拍子など、当時に存在していたさまざまな職業も描かれ、言葉使いの違いや風習など、文化も読み取ることができます。

本の種類によっては、文体が和文と漢文の混同で記されており、現代の日本語のルーツの研究にも一石を投じています。

平家物語をただの軍記物語とするには、あまりにも壮大なスケールで描かれている物語であることを踏まえることによって、より平家物語を楽しむことができるのではないでしょうか。

『延慶本』・説話や伝承、記録などが多く、出典や資料などの記述もあり、歴史資料としての価値も高い書物です。

『源平盛衰記』・全48巻という数ある平家物語のなかでも最長を誇ります。また、詳細に記述されているところから、歴史書としての価値が高い書物でもあります。

『源平闘諍録』源氏に関する記述が多いのが特徴なのですが、全ての巻が現存していません。

『四部合戦状本平家物語』・平家物語以外に、『保元物語』『平治物語』『承久記』が存在するため、四部合戦状本と題されています。史実性が強のも特徴です。

平家物語は分類上、軍記物語になっています。

確かに合戦描写は多く、当時の戦いの状況を現代に伝えています。

しかし、登場人物が1000人以上、しかもほとんど実在の人物であり、皇族・貴族・武士・僧侶・白拍子など、当時に存在していたさまざまな職業も描かれ、言葉使いの違いや風習など、文化も読み取ることができます。

本の種類によっては、文体が和文と漢文の混同で記されており、現代の日本語のルーツの研究にも一石を投じています。

平家物語をただの軍記物語とするには、あまりにも壮大なスケールで描かれている物語であることを踏まえることによって、より平家物語を楽しむことができるのではないでしょうか。

【平家物語】ダイジェスト!ぜひ読んでほしいオススメ名場面集

源氏と平氏はセットで覚えている方も多いと思いますが、源氏物語と平家物語はセットではないのです。源氏物語が「愛憎渦巻く宮廷で繰り広げられるラブストーリー」だとすれば、平家物語はいわゆる「栄枯盛衰を描いた軍記物語」。読み物、というよりも琵琶などの調べにのせて語られながら世に広がった物語です。そのため、語りやすいようたくさんの短い章が寄せ集まってできています。

ここでは、そんな平家物語の中のオススメ名場面をご紹介します。

でもその前に。

存在は知っているし、学校でも習った記憶はあるけど……すっかり忘れた!という人にも分かりやすいように、思い切ってザックリと平家物語の流れをご紹介します。この流れをおさえておけば、場面場面を拾って読んでも、より面白く感じられるでしょう。

ここでは、そんな平家物語の中のオススメ名場面をご紹介します。

でもその前に。

存在は知っているし、学校でも習った記憶はあるけど……すっかり忘れた!という人にも分かりやすいように、思い切ってザックリと平家物語の流れをご紹介します。この流れをおさえておけば、場面場面を拾って読んでも、より面白く感じられるでしょう。

ザックリご紹介!平家物語のあらすじ

この物語の舞台は、平安時代の末期。藤原氏による「摂関政」から、藤原氏による朝廷内の専横を嫌った白河天皇による「院政」がはじまる、そんな時代の過渡期にあたります。貴族社会から武家社会、または律令国家から封建社会へ、時代の流れが大きく変わってきた時期です。貴族が収入としていた荘園(土地)を自警するために、武装した集団を雇い入れた事、それがまさしく「武士台頭」の発端でもありました。

さて、そこに武士集団の二大勢力が生まれます。源氏と平氏です。また、朝廷の実権を巡って天皇と上皇が対立するにあたり、それぞれの抱える武士集団の対立も発生していきます。(上皇=譲位によって後継者に天皇の位を譲ったいわゆる元・天皇。院ともいう)

・平家物語、粗すぎるあらすじ

保元の乱(1156年)・平治の乱(1158年)を制した平清盛は、武士として異例の出世を遂げ太政大臣となります。一族の多くも高位に付け、さらには娘の徳子を高倉天皇に嫁がせ男児をもうけます。だんだんと力を付けていく清盛一党をよく思わないのは、後白河天皇でした。

側近や皇子らといろいろと企てるものの、ことごとく失敗に終わります。

平清盛は、長く都のあった平安京から、福原へと遷都を行います。結果、無理な遷都を行った清盛に反発は高まりました。

その頃、平治の乱の際伊豆に流されていた源義朝の子・頼朝が挙兵します。それに呼応するように、もともと源氏の家来であった東国の武士たちがぞくぞくと源氏の本拠地、鎌倉へ集結します。

やがて、信濃の国で頼朝の従弟・木曾義仲が挙兵し、後白河上皇と組んで京に攻め上ります。平家は清盛の孫で天皇になった幼い安徳天皇を連れ四国に落ち延びます。

京に入った木曾義仲とその軍は、素行の悪さから後白河上皇の不興を買い、討伐令がくだされます。討伐の令を受けたのは、源頼朝・範頼・義経といった木曽義仲の兄弟たちでした。しかし木曾義仲は奮戦するも味方が少なかったこともあり、戦死します。

源氏同士で潰し合いをしているとき、一方の平家は一の谷に大軍を集結し反撃のチャンスをうかがっていました。しかしここに義経軍の急襲があり大打撃を受けてしまいます。その後も、四国屋島、長門へと敗走を続け、一ヵ月後の壇ノ浦での決戦となります。平家の最期を悟った清盛の妻・二位尼は幼い安徳天皇と、正当な天皇の証となる三種の神器のうちの二つ勾玉と宝剣を抱き、入水自殺します。清盛の娘で安徳天皇の母・徳子も入水するものの救助され、出家します。

さて、次々と勝利を重ねる義経を、今度は頼朝が疎みはじめます。そして後白河上皇と繋がり、頼朝はついに義経の討伐令を出しました。吉野から奥州平泉へと逃れた義経でしたが、討伐されてします。

平家物語のラストは、安徳天皇の母・建礼門院徳子の死のシーンです。栄華の絶頂と没落の急降下を見た建礼門院は、出家して悲しみに暮れながらも、死ぬときは阿弥陀如来が迎えに来て極楽浄土へ往生したことでしょう、と哀切を極めた終わりです。

さて、そこに武士集団の二大勢力が生まれます。源氏と平氏です。また、朝廷の実権を巡って天皇と上皇が対立するにあたり、それぞれの抱える武士集団の対立も発生していきます。(上皇=譲位によって後継者に天皇の位を譲ったいわゆる元・天皇。院ともいう)

・平家物語、粗すぎるあらすじ

保元の乱(1156年)・平治の乱(1158年)を制した平清盛は、武士として異例の出世を遂げ太政大臣となります。一族の多くも高位に付け、さらには娘の徳子を高倉天皇に嫁がせ男児をもうけます。だんだんと力を付けていく清盛一党をよく思わないのは、後白河天皇でした。

側近や皇子らといろいろと企てるものの、ことごとく失敗に終わります。

平清盛は、長く都のあった平安京から、福原へと遷都を行います。結果、無理な遷都を行った清盛に反発は高まりました。

その頃、平治の乱の際伊豆に流されていた源義朝の子・頼朝が挙兵します。それに呼応するように、もともと源氏の家来であった東国の武士たちがぞくぞくと源氏の本拠地、鎌倉へ集結します。

やがて、信濃の国で頼朝の従弟・木曾義仲が挙兵し、後白河上皇と組んで京に攻め上ります。平家は清盛の孫で天皇になった幼い安徳天皇を連れ四国に落ち延びます。

京に入った木曾義仲とその軍は、素行の悪さから後白河上皇の不興を買い、討伐令がくだされます。討伐の令を受けたのは、源頼朝・範頼・義経といった木曽義仲の兄弟たちでした。しかし木曾義仲は奮戦するも味方が少なかったこともあり、戦死します。

源氏同士で潰し合いをしているとき、一方の平家は一の谷に大軍を集結し反撃のチャンスをうかがっていました。しかしここに義経軍の急襲があり大打撃を受けてしまいます。その後も、四国屋島、長門へと敗走を続け、一ヵ月後の壇ノ浦での決戦となります。平家の最期を悟った清盛の妻・二位尼は幼い安徳天皇と、正当な天皇の証となる三種の神器のうちの二つ勾玉と宝剣を抱き、入水自殺します。清盛の娘で安徳天皇の母・徳子も入水するものの救助され、出家します。

さて、次々と勝利を重ねる義経を、今度は頼朝が疎みはじめます。そして後白河上皇と繋がり、頼朝はついに義経の討伐令を出しました。吉野から奥州平泉へと逃れた義経でしたが、討伐されてします。

平家物語のラストは、安徳天皇の母・建礼門院徳子の死のシーンです。栄華の絶頂と没落の急降下を見た建礼門院は、出家して悲しみに暮れながらも、死ぬときは阿弥陀如来が迎えに来て極楽浄土へ往生したことでしょう、と哀切を極めた終わりです。

オススメ名場面<その1>木曾最期(巻ノ九)

後白河から討伐される身になってから敗戦を続ける木曾義仲は、すでに味方もほとんどなく、もはや供とするのは7騎しかいませんでした。そのなかには兄弟よりも信頼し合う朋友・今井兼平と信濃から連れてきていた巴(ともえ)御前という美しい女がいました。

この段は、死を覚悟した木曾義仲と、巴御前との別れ、そして義仲の無念な最期と対照的ですらある漢気溢れる今井金平の最期が描かれています。

巴への愛と、幼馴染との絆が切なく胸に迫る、オススメ名場面です。

この段は、死を覚悟した木曾義仲と、巴御前との別れ、そして義仲の無念な最期と対照的ですらある漢気溢れる今井金平の最期が描かれています。

巴への愛と、幼馴染との絆が切なく胸に迫る、オススメ名場面です。

オススメ名場面<その2>敦盛最期(巻ノ九)

一の谷で敗走した平家の残党を探していた源氏軍の熊谷直実の前に、身なりのよい武者が現われます。平清盛の弟・経盛の息子である平敦盛です。挑発にのった武者の首を取ろうと、馬から引きずりおろろしたまではいいものの、その若武者が、先の戦いで負傷した息子とよく似ていたため、熊谷直実は首を切るのをためらいます。そんな直実を見て若武者は「早く殺せ」と言いますが、直実は最後まで躊躇し泣く泣く首を斬りました。

武士なんてものでなければ、息子を失ったり、息子のような若者を殺したりしなくてもよかったものを、と熊谷直実は嘆きます。

[ちょこっとコラム] 信長が愛した幸若舞<敦盛>

この敦盛の最期を描いたドラマティックなエピソードは、後世さまざまな物語となります。なかでも幸若舞<敦盛>は戦国の異端児・織田信長が好んだとされ、織田家に伝わる歴史書「信長公記」には『此時、信長敦盛の舞を遊ばし候――』とあります。

武士なんてものでなければ、息子を失ったり、息子のような若者を殺したりしなくてもよかったものを、と熊谷直実は嘆きます。

[ちょこっとコラム] 信長が愛した幸若舞<敦盛>

この敦盛の最期を描いたドラマティックなエピソードは、後世さまざまな物語となります。なかでも幸若舞<敦盛>は戦国の異端児・織田信長が好んだとされ、織田家に伝わる歴史書「信長公記」には『此時、信長敦盛の舞を遊ばし候――』とあります。

オススメ名場面<その3>先帝身投(巻ノ十一)

義経軍により長門の壇ノ浦まで追い詰められた平家は、いよいよこれまで、と死を覚悟します。都から連れてきた安徳天皇はまだ8歳。それでも、敵の手にわたるよりは、と祖母である二位尼に抱かれ、天皇の証である勾玉・宝剣と共に海に沈みます。

「波のなかにも都がありますよ」と安徳を慰める、二位尼のセリフが悲しさを煽ります。

「波のなかにも都がありますよ」と安徳を慰める、二位尼のセリフが悲しさを煽ります。

オススメ名場面<その4>判官都落(巻ノ十二)

武功を立てたのに、兄・頼朝に疎まれ、頼みの綱の後白河上皇もいつの間にやら頼朝と繋がっていました。いくら義経が「他意などない」と懇願しても自分の天下取りの脅威となりうる義経を、頼朝は許しません。追われ追われて東北は奥州平泉へと落ちてきた義経は、そこでもまた庇護を求めた藤原氏の裏切りに合い、命を落としてしまいます。

判官とは、義経が就いていた役職名のこと。義経かわいそう!!というように敗者に肩入れすることを「判官びいき」という言葉で表します。

判官とは、義経が就いていた役職名のこと。義経かわいそう!!というように敗者に肩入れすることを「判官びいき」という言葉で表します。

まだまだあるよ!名場面

平家物語は、権力を得たからといっておごり高ぶっていた平家が、源氏にやられて滅亡していく、まるで勧善懲悪のようなスカッとした気持ちをもって読めるものではありません。

たくさんの登場人物がそれぞれ、戦略だけではなく武士としての生き様、死に様、情け、そして愛し方をいろいろな形で見せてくれます。そこには日本人の好きな「亡びの美学」だけではない深淵が潜んでいるのです。

平家物語は読み込むととても面白い物語です。現代語訳や解説本などが多数出ていて、祇王や富士川、倶利伽羅落など、まだまだたくさんの名場面があります。もちろん「よっ引いて、ひょうと打つ」の那須与一もありますね。

お気に入りのひとつを見つけてみるのもおもしろいかも知れません。

たくさんの登場人物がそれぞれ、戦略だけではなく武士としての生き様、死に様、情け、そして愛し方をいろいろな形で見せてくれます。そこには日本人の好きな「亡びの美学」だけではない深淵が潜んでいるのです。

平家物語は読み込むととても面白い物語です。現代語訳や解説本などが多数出ていて、祇王や富士川、倶利伽羅落など、まだまだたくさんの名場面があります。もちろん「よっ引いて、ひょうと打つ」の那須与一もありますね。

お気に入りのひとつを見つけてみるのもおもしろいかも知れません。

『平家物語』のなかの木曽義仲

木曽義仲をみなさんはどの程度ご存知でしょうか。彼の活躍はざっと次のように俯瞰できるでしょう。「義仲は1180年(治承4年)、平氏追討を目指して挙兵、1183年(寿永2年)の倶利伽羅峠の戦いをはじめとして勝利を重ね、平氏を西へ西へと追い詰める。最後は後白河法皇の不興を買い、義経ら源氏の攻撃にあって討死した」

源平の合戦のさなか、突然現れては敗死する、日本史の教科書における木曽義仲はその程度の扱いです。頼朝や義経と比べると人気がないのも不思議ではありません。

しかし、『平家物語』に登場する木曽義仲は、教科書とは打って変わって実に人間味豊かで個性の立った印象的な人物です。物語も中盤、平家の没落がはじまる頃に登場し、「これからいいところ」というところで敗死する木曽義仲、物語においてはひとつのエピソードに過ぎません。ですが、存在感は十分。『平家物語』では史実にがんじがらめにされた教科書には書かれない、木曽義仲の姿が語られているのです。

『平家物語』の名表現を随所にちりばめながら、木曽義仲の生きざまを追います。

(本文中の『平家物語』からの引用、章構成は、岩波文庫『平家物語』梶原正昭、山下宏明校注に典拠しました。)

源平の合戦のさなか、突然現れては敗死する、日本史の教科書における木曽義仲はその程度の扱いです。頼朝や義経と比べると人気がないのも不思議ではありません。

しかし、『平家物語』に登場する木曽義仲は、教科書とは打って変わって実に人間味豊かで個性の立った印象的な人物です。物語も中盤、平家の没落がはじまる頃に登場し、「これからいいところ」というところで敗死する木曽義仲、物語においてはひとつのエピソードに過ぎません。ですが、存在感は十分。『平家物語』では史実にがんじがらめにされた教科書には書かれない、木曽義仲の姿が語られているのです。

『平家物語』の名表現を随所にちりばめながら、木曽義仲の生きざまを追います。

(本文中の『平家物語』からの引用、章構成は、岩波文庫『平家物語』梶原正昭、山下宏明校注に典拠しました。)

1. 木曽義仲、登場 〜第6巻『廻文』〜

義仲が初登場するのは、平家に没落の兆しが見える第6巻、『廻文』の章です。第6巻が語るのは、清盛の横暴が目立ちあじめ、以仁王の挙兵、富士川の戦い、平家の福原遷都など、平氏の栄華にかげりが射しはじめた頃の話になります。

「さるほどに、其比(そのころ)信濃国に、木曾冠者義仲といふ源氏ありと聞こえけり。」義仲はこのように紹介されます。続いて彼の来歴、すなわち義仲が為義の孫、義賢(原文では義方)の子であること、義賢が悪源太義平に討たれてのち、義仲は木曾の中原兼遠(木曾中三)に養育されたことが語られます。

義仲は兼遠の世話によって「ちからも世にすぐれてつよく、心もならびなく甲(剛)」な男に育ち、その剛毅たるや、古来武勇に誉れ高い坂上田村麻呂や先祖源頼光・義家も敵わないと人々が噂するほど。あるとき、義仲は育て親の兼遠に告げます。

「頼朝は謀反をおこし、平家を討ち落とさんとしている。義仲も1日でも早く平家を攻め落とし、(頼朝と)日本国二人の将軍と言われたい。」

「それでこそ育てた甲斐があったものよ」とこの言葉に喜んだ兼遠は、軍勢を集めるために「まづめぐらし文候べし」と義仲に提案します。この章の題名となった「めぐらし文」とは、宛名を複数もった手紙のことです。めぐらし文の結果は、「信乃一国のつわものども、なびかぬ草木もなかりけり」、すなわち大成功でした。

「さるほどに、其比(そのころ)信濃国に、木曾冠者義仲といふ源氏ありと聞こえけり。」義仲はこのように紹介されます。続いて彼の来歴、すなわち義仲が為義の孫、義賢(原文では義方)の子であること、義賢が悪源太義平に討たれてのち、義仲は木曾の中原兼遠(木曾中三)に養育されたことが語られます。

義仲は兼遠の世話によって「ちからも世にすぐれてつよく、心もならびなく甲(剛)」な男に育ち、その剛毅たるや、古来武勇に誉れ高い坂上田村麻呂や先祖源頼光・義家も敵わないと人々が噂するほど。あるとき、義仲は育て親の兼遠に告げます。

「頼朝は謀反をおこし、平家を討ち落とさんとしている。義仲も1日でも早く平家を攻め落とし、(頼朝と)日本国二人の将軍と言われたい。」

「それでこそ育てた甲斐があったものよ」とこの言葉に喜んだ兼遠は、軍勢を集めるために「まづめぐらし文候べし」と義仲に提案します。この章の題名となった「めぐらし文」とは、宛名を複数もった手紙のことです。めぐらし文の結果は、「信乃一国のつわものども、なびかぬ草木もなかりけり」、すなわち大成功でした。

2. 義仲の策略 〜第6巻『横田河原合戦』〜

信濃の義仲の挙兵の報を受けた平家は、城助長(城資永)を越後守に任命し、警戒を強めます。(『飛脚到来』)同じ頃、九州でも反乱が起こります。こうしたなかで、平家の大黒柱、平清盛が病死します。(『入道死去』)

その頃、越後に送られた城助長は、三万余騎を引き連れて義仲討伐に出ます。出陣の夜、一行はにわかに大雨大風、そして雷に襲われます。嵐が去ると、今度は天から「東大寺の大仏を焼き払った平氏に味方するものがここにおるぞ。召しとれぃ。」というしわがれた声が。恐怖に震える一行ですが、助長は翌日の進軍を決行。その途上、行く手に黒雲が立ち上り、それに肝をつぶした助長は落馬し、まもなく命を落としました。(『嗄声』)

助長急死後、急遽後を継いだのは、城長茂(ながもち)。総勢4万余を率いて義仲討伐に出発します。一方の義仲は総勢3千。そこで義仲方は策をめぐらします。

信乃源氏井上九郎光盛がはかり事に、にはかに赤旗(筆者注:平氏の旗)を七ながれ作り、三千余騎を七手にわかち、あそこの峰、ここの洞より、あかはたども手手(てんで)にさしよせければ

すなわち、平家の味方であることを示す赤旗を7ヵ所に配備し、軍勢を7分割したのです。これに対して、城氏はどう反応したのでしょうか。続きを見てみましょう。

城の四郎〔長茂〕是を見て、「あはや此国にも平家のかたうどする人ありけり」と、「ちから付きぬ」とていさみののしるところに、次第にちかう成りければ、合図をさだめて、七手が一つになり、一時に時をどっとぞ作ける。用意したる白旗ざッとさしあげたり。越後の勢ども是を見て、「敵なん十万騎有らん、いかがせん」といろを失い、あわてふためき、〔……〕討たるるものぞおほかりける。

赤旗を見た長茂は、「ここにも平家の味方があったか」と勇み、喊声を挙げ、その赤旗のもとへ向かいます。すると、7手に分かれていた軍勢が一時に鬨の声を挙げ、源氏の白旗を掲げます。長茂はまんまと策に騙され、おびきよせられてしまったのでした。すっかり肝をつぶした越後勢は総崩れ、主力武士を含む大勢が討たれてしまったのです。横田河原合戦は義仲の勝利に終わりました。

その頃、越後に送られた城助長は、三万余騎を引き連れて義仲討伐に出ます。出陣の夜、一行はにわかに大雨大風、そして雷に襲われます。嵐が去ると、今度は天から「東大寺の大仏を焼き払った平氏に味方するものがここにおるぞ。召しとれぃ。」というしわがれた声が。恐怖に震える一行ですが、助長は翌日の進軍を決行。その途上、行く手に黒雲が立ち上り、それに肝をつぶした助長は落馬し、まもなく命を落としました。(『嗄声』)

助長急死後、急遽後を継いだのは、城長茂(ながもち)。総勢4万余を率いて義仲討伐に出発します。一方の義仲は総勢3千。そこで義仲方は策をめぐらします。

信乃源氏井上九郎光盛がはかり事に、にはかに赤旗(筆者注:平氏の旗)を七ながれ作り、三千余騎を七手にわかち、あそこの峰、ここの洞より、あかはたども手手(てんで)にさしよせければ

すなわち、平家の味方であることを示す赤旗を7ヵ所に配備し、軍勢を7分割したのです。これに対して、城氏はどう反応したのでしょうか。続きを見てみましょう。

城の四郎〔長茂〕是を見て、「あはや此国にも平家のかたうどする人ありけり」と、「ちから付きぬ」とていさみののしるところに、次第にちかう成りければ、合図をさだめて、七手が一つになり、一時に時をどっとぞ作ける。用意したる白旗ざッとさしあげたり。越後の勢ども是を見て、「敵なん十万騎有らん、いかがせん」といろを失い、あわてふためき、〔……〕討たるるものぞおほかりける。

赤旗を見た長茂は、「ここにも平家の味方があったか」と勇み、喊声を挙げ、その赤旗のもとへ向かいます。すると、7手に分かれていた軍勢が一時に鬨の声を挙げ、源氏の白旗を掲げます。長茂はまんまと策に騙され、おびきよせられてしまったのでした。すっかり肝をつぶした越後勢は総崩れ、主力武士を含む大勢が討たれてしまったのです。横田河原合戦は義仲の勝利に終わりました。

3. 義仲、京都へ。〜『平家物語』第7巻〜

勢いを増す義仲でしたが、一方ではしだいに鎌倉の頼朝との不和が生じ、頼朝が義仲が謀反を企てているという噂を聞き、義仲に討手をさしむけるという事件も起こりました。このときは、義仲が11歳の清水冠者を人質として差し出すことで収束しました。(『清水冠者』)そのころ、平家はまずは義仲を討ち、そして頼朝を討つ、という作戦を固め、北陸へ討手をさし向けました。(『北国下向』)

対する義仲は越前国に火打城を築き、6千騎を配備します。周囲を山と人工の湖に囲まれる難攻の火打城を前に、平氏方はなかなか攻めの糸口を見つけられず、いたづらに日数を送らざるをえませんでした。しかし、火打城の長吏斉明が平氏に内通したことで戦が動き始めます。斉明から人工の湖の攻略法を教えられた平氏の攻めは成功し、その勢いのまま、加賀へと進軍します。(『火打合戦』)

進み来る平氏に対し、勢力で劣る義仲は平地での総力戦は不利と判断し、倶利伽羅谷へ追い落とす作戦にでます。義仲は白旗を掲げさせ、先陣のふりをすれば、平氏が、

「あはや源氏の先陣はむかうたるは。定て大勢にてぞあるらん。左右なう広みへうち出て、敵は案内者、我等は無案内也。とりこめられては叶まじ。此山は、四方岩石であんなれば、搦手へはよもまはらじ。しばしおりゐて馬やすめん。。」

と思うことだろうと推測します。そこへやってきた平氏たち、白旗を見てこう言いました。

「あはや源氏の先陣はむかうたるは。定て大勢なるらん。左右なう広みへ打出なば、敵は案内者、我等は無案内なり。とりこめられてはあしかりなん。此山は、四方岩石であんなり。搦手へはよもまはらじ。馬の草がひ、水便共によげなり。しばしおりゐて馬やすめん。」

義仲の予感が的中した、というわけです。(上に掲げた2つの原文がほとんど同じなのは『平家物語』の作者のちょっとした遊び心ですね。)

やがて源平両軍が三町(およそ300m)の距離で向かい合います。義仲はここで勝負をすることせず、時機を待ちます。そして、日が暮れると、平氏軍の背後から義仲軍一万余騎の搦手が鬨の声をあげて強襲、義仲軍の総攻撃に平氏は完全に虚をつかれた格好になります。平氏勢は倶利伽羅峠を落ちて多くの武士を失いました。この戦いで、先の火打合戦で平氏と内通した長吏斉明も義仲軍に捕らわれ、処刑されました。義仲の策略は大成功に終わったのです。

翌日、義仲は志保へ差し向けた行家の援軍へ向かいます。案の定、行家は劣勢に立たされていましたが、義仲の援軍によって勝利を収めました。(『倶利伽羅落』) 京へ逃げ落ちる平氏軍、そしてそれを追撃する義仲軍、両軍は再び加賀国篠原で相見えます。戦は、義仲方の武将、今井四郎兼平、樋口二郎兼光の活躍でまたも義仲の勝利に終わりました。(『篠原合戦』)

勢いを増す義仲は、京都入洛を前に山門(延暦寺)に手紙を出し、協力を取り付けることにも成功します。(『木曾山門牒状』)一方の平氏は西へと落ちゆくばかり、ついには福原の都も後にせざるをえませんでした。

<おまけ> 義仲、馬鹿にされる 〜第8巻『猫間』〜

智略によって不利な戦いを勝ち抜いてきた義仲ですが、『猫間』の章では、彼の滑稽なエピソードが2つ紹介されています。そのうちのひとつ、「猫間中納言光高の来訪」を紹介します。

義仲が木曾にいたあるとき、藤原光高(光隆)という人が、相談があって義仲のもとへやってきました。光高は「猫間」と言われている場所に居を構えていたため「猫間中納言」と呼ばれていました。

光高の到着をうけて、義仲の家臣は「猫間殿の見参にいり、申べき事ありとて入らせ給ひて候。」と義仲に告げます。そこで義仲曰く、

「猫は人にげんざうするか」(猫は人に見参するのか)

すでにして、光高が義仲の前にやってくると、義仲は「めずらしくも猫殿が来たんだ、何か食物を」と、食事を用意させます。一方の光高は田舎の料理に食指が動きません。しかし、それでは気まずいので食べるふりをする光高。そこへ義仲が言います。

「猫殿は小食におはしけるや。きこゆる猫おろし(=猫が食べ物を残す事)し給いたり。かい給え。」(猫殿は小食でいらっしゃるのだな。噂の「猫おろし」をなさっている。掻き込んで食べなされ。) うんざりした光高は相談を諦め、急ぎ帰っていきました。

対する義仲は越前国に火打城を築き、6千騎を配備します。周囲を山と人工の湖に囲まれる難攻の火打城を前に、平氏方はなかなか攻めの糸口を見つけられず、いたづらに日数を送らざるをえませんでした。しかし、火打城の長吏斉明が平氏に内通したことで戦が動き始めます。斉明から人工の湖の攻略法を教えられた平氏の攻めは成功し、その勢いのまま、加賀へと進軍します。(『火打合戦』)

進み来る平氏に対し、勢力で劣る義仲は平地での総力戦は不利と判断し、倶利伽羅谷へ追い落とす作戦にでます。義仲は白旗を掲げさせ、先陣のふりをすれば、平氏が、

「あはや源氏の先陣はむかうたるは。定て大勢にてぞあるらん。左右なう広みへうち出て、敵は案内者、我等は無案内也。とりこめられては叶まじ。此山は、四方岩石であんなれば、搦手へはよもまはらじ。しばしおりゐて馬やすめん。。」

と思うことだろうと推測します。そこへやってきた平氏たち、白旗を見てこう言いました。

「あはや源氏の先陣はむかうたるは。定て大勢なるらん。左右なう広みへ打出なば、敵は案内者、我等は無案内なり。とりこめられてはあしかりなん。此山は、四方岩石であんなり。搦手へはよもまはらじ。馬の草がひ、水便共によげなり。しばしおりゐて馬やすめん。」

義仲の予感が的中した、というわけです。(上に掲げた2つの原文がほとんど同じなのは『平家物語』の作者のちょっとした遊び心ですね。)

やがて源平両軍が三町(およそ300m)の距離で向かい合います。義仲はここで勝負をすることせず、時機を待ちます。そして、日が暮れると、平氏軍の背後から義仲軍一万余騎の搦手が鬨の声をあげて強襲、義仲軍の総攻撃に平氏は完全に虚をつかれた格好になります。平氏勢は倶利伽羅峠を落ちて多くの武士を失いました。この戦いで、先の火打合戦で平氏と内通した長吏斉明も義仲軍に捕らわれ、処刑されました。義仲の策略は大成功に終わったのです。

翌日、義仲は志保へ差し向けた行家の援軍へ向かいます。案の定、行家は劣勢に立たされていましたが、義仲の援軍によって勝利を収めました。(『倶利伽羅落』) 京へ逃げ落ちる平氏軍、そしてそれを追撃する義仲軍、両軍は再び加賀国篠原で相見えます。戦は、義仲方の武将、今井四郎兼平、樋口二郎兼光の活躍でまたも義仲の勝利に終わりました。(『篠原合戦』)

勢いを増す義仲は、京都入洛を前に山門(延暦寺)に手紙を出し、協力を取り付けることにも成功します。(『木曾山門牒状』)一方の平氏は西へと落ちゆくばかり、ついには福原の都も後にせざるをえませんでした。

<おまけ> 義仲、馬鹿にされる 〜第8巻『猫間』〜

智略によって不利な戦いを勝ち抜いてきた義仲ですが、『猫間』の章では、彼の滑稽なエピソードが2つ紹介されています。そのうちのひとつ、「猫間中納言光高の来訪」を紹介します。

義仲が木曾にいたあるとき、藤原光高(光隆)という人が、相談があって義仲のもとへやってきました。光高は「猫間」と言われている場所に居を構えていたため「猫間中納言」と呼ばれていました。

光高の到着をうけて、義仲の家臣は「猫間殿の見参にいり、申べき事ありとて入らせ給ひて候。」と義仲に告げます。そこで義仲曰く、

「猫は人にげんざうするか」(猫は人に見参するのか)

すでにして、光高が義仲の前にやってくると、義仲は「めずらしくも猫殿が来たんだ、何か食物を」と、食事を用意させます。一方の光高は田舎の料理に食指が動きません。しかし、それでは気まずいので食べるふりをする光高。そこへ義仲が言います。

「猫殿は小食におはしけるや。きこゆる猫おろし(=猫が食べ物を残す事)し給いたり。かい給え。」(猫殿は小食でいらっしゃるのだな。噂の「猫おろし」をなさっている。掻き込んで食べなされ。) うんざりした光高は相談を諦め、急ぎ帰っていきました。

4. 義仲、後白河院と対立。〜8巻〜

落ちゆく平家とは対照的に義仲は順調兵を進め、入京を果たします。源氏の白旗が京都にたなびくのは20年ぶりのことでした。(『山門御幸』)そしてその年の除目(官職の叙任式)で義仲は伊予守に任じられ、ほかの源氏も昇進を果たしました。(『名虎』)

義仲はさらに平氏を圧迫するため、備中水島(現岡山県倉敷市)へ兵を送りますが、敗れてしまいます。(『水島合戦』)敗戦の報を聞き西へ向かっていた義仲でしたが、京都で讒言されていると聞き、都に戻ります。(『室山』)

その頃、京では源氏の狼藉が目立ち、町も治安が悪化していました。そこで、後白河院は鼓判官朝泰を使いに立て、義仲に談判を申し入れます。対して義仲は「あなたが鼓判官と言われるのは、いろんな人に打たれ叩かれされたからですか」との答え。癇に障った朝泰は後白河院に「義仲は馬鹿者です。いまに朝敵となるでしょう。」と伝えます。(『鼓判官』)

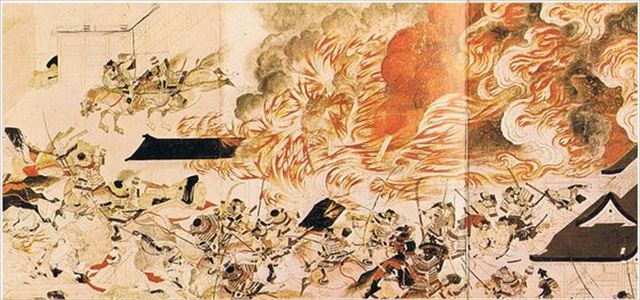

こうして院の不興を買った義仲、周囲の反対を押しのけ、院の御所法住寺へ攻め込みます。攻撃は成功し、法住寺は焼け、後白河院も避難を余儀なくされました。一方の義仲は、

「一天の君、後白河院に勝ったぞ。天皇になろうか、法皇になろうか。天皇になるためには(当時幼少の後鳥羽天皇のように)子どもの髪型をしなきゃいけない。法皇になるには法師のように坊主頭にしなきゃいけない。そうだ、関白じゃ。」

と浮かれっぱなし。しかし、この暴挙によって院との対立はますます激化、さらに関東では頼朝が義仲討伐を本格化させているのでした。(『法住寺合戦』)

義仲はさらに平氏を圧迫するため、備中水島(現岡山県倉敷市)へ兵を送りますが、敗れてしまいます。(『水島合戦』)敗戦の報を聞き西へ向かっていた義仲でしたが、京都で讒言されていると聞き、都に戻ります。(『室山』)

その頃、京では源氏の狼藉が目立ち、町も治安が悪化していました。そこで、後白河院は鼓判官朝泰を使いに立て、義仲に談判を申し入れます。対して義仲は「あなたが鼓判官と言われるのは、いろんな人に打たれ叩かれされたからですか」との答え。癇に障った朝泰は後白河院に「義仲は馬鹿者です。いまに朝敵となるでしょう。」と伝えます。(『鼓判官』)

こうして院の不興を買った義仲、周囲の反対を押しのけ、院の御所法住寺へ攻め込みます。攻撃は成功し、法住寺は焼け、後白河院も避難を余儀なくされました。一方の義仲は、

「一天の君、後白河院に勝ったぞ。天皇になろうか、法皇になろうか。天皇になるためには(当時幼少の後鳥羽天皇のように)子どもの髪型をしなきゃいけない。法皇になるには法師のように坊主頭にしなきゃいけない。そうだ、関白じゃ。」

と浮かれっぱなし。しかし、この暴挙によって院との対立はますます激化、さらに関東では頼朝が義仲討伐を本格化させているのでした。(『法住寺合戦』)

5. 義仲、窮地に陥る。〜第9巻〜

東からは義経軍が迫るなか、ついに義仲軍と義経軍が宇治川で衝突します。このとき、義仲軍の多くは帰郷などによってすでに離散しており、宇治川にはわずか500騎が待機するにすぎませんでした。一方の義経・範頼の2万5千という大軍は多勢に無勢、義仲軍はあえなく敗戦します。(『宇治川先陣』)続いて腹心今井四郎兼平ら800騎を送った勢田でも惨敗し、義仲は窮地に追い込まれました。

攻め来る数万騎の軍勢のなか、義仲は必死の戦を続け、京都河原へ落ち延びます。義仲は、「かかるべしとだに知りせば、今井を勢田へはやらざらまし。幼少竹馬の昔より、死なば一所で死なんとこそ契りしに、ところどころで討たれんこそかなしけれ。今井がゆくへを聞かばや。」と涙しながらも、ようやく河原へたどり着くのでした。そのとき、義仲に残された兵力は7騎でした。(『河原合戦』)

攻め来る数万騎の軍勢のなか、義仲は必死の戦を続け、京都河原へ落ち延びます。義仲は、「かかるべしとだに知りせば、今井を勢田へはやらざらまし。幼少竹馬の昔より、死なば一所で死なんとこそ契りしに、ところどころで討たれんこそかなしけれ。今井がゆくへを聞かばや。」と涙しながらも、ようやく河原へたどり着くのでした。そのとき、義仲に残された兵力は7騎でした。(『河原合戦』)

6. 義仲最期の戦い 〜第9巻『木曾最期』〜

敗走を続ける義仲の最期の戦いとなったのが、1184年(寿永3年)の粟津の戦いでした。

わずか7騎になった義仲軍は、今井四郎兼平のいる勢田へ落ち行きます。その兼平の軍勢も50騎ばかり。2人は大津の打出の浜で合流し、今井の旗を見て集った300余騎を勢力に加え、6000騎を相手に義仲は最期の戦いに臨みます。

圧倒的劣勢のなかで義仲がどう戦ったか、原文は迫力のある文体で描いています。

「木曾三百余騎、六千余騎が中をたてさま、よこさま、蜘手・十文字にかけ

割ッて、うしろへつッと出でたれば、五十騎ばかりになりけり。[……] あそこでは四五百騎、ここでは二三百騎、百四五十騎、百騎ばかりが中をかけ割り割りゆくほどに、主従五騎にぞなりにける。」

五騎のなかの一騎が、一騎当千の女武者、巴御前でした。義仲は「義仲は最期の戦に女を連れていやァ」と嘲られることを思い、巴御前を落ち延びさせようとします。否む巴御前でしたが、寄せ来る30騎のなかをくぐりぬけ、東国へ落ち延びてゆきました。

仲間は討たれ、いまや義仲と兼平の2騎が残るのみとなりました。義仲も「日来はなにともおぼえぬ鎧が、けふはおもうなッたるぞや。」と弱音を漏らします。兼平は「兼平一人候とも、余の武者千騎とおぼしめせ。」と義仲を励まして、「あれに見え候、粟津の松原と申。あの松で御自害候へ」と義仲の名誉を守る為に自害を勧めます。しかし義仲は「義仲、宮こにていかにもなる(=死ぬ)べかりつるが、これまでのがりくるは、汝と一所で死なんと思う為也。ところどころで討たれんよりも、一ところでこそ打死をもせめ。」と、兼平と共に散ることを譲りません。一方の兼平も譲らず、つまらぬ武士に武勇名高い義仲が討ち取られるのは忍びない、と説得、2人は別れ、折れた義仲は粟津の松原へ向かいます。残った兼平は、主君を守る為、怒涛の攻勢を凌ぐのでした。

義仲は粟津の松原へ単騎で向かっていましたが、ぬかるみに馬の足が取られてしまいます。そこへ押し寄せた敵によって、義仲はついに討ち取られました。

兼平は義仲討ち取りの喚声を聞き、「いまはたれをかかばはむとてか、いくさもすべき。これを見たまへ、東国の殿ばら、日本一の剛の者の自害する手本」と叫び、太刀を口にあて、馬から逆さまに飛び降り、自害を遂げました。

こうして義仲の物語は終わりを迎えたのです。

わずか7騎になった義仲軍は、今井四郎兼平のいる勢田へ落ち行きます。その兼平の軍勢も50騎ばかり。2人は大津の打出の浜で合流し、今井の旗を見て集った300余騎を勢力に加え、6000騎を相手に義仲は最期の戦いに臨みます。

圧倒的劣勢のなかで義仲がどう戦ったか、原文は迫力のある文体で描いています。

「木曾三百余騎、六千余騎が中をたてさま、よこさま、蜘手・十文字にかけ

割ッて、うしろへつッと出でたれば、五十騎ばかりになりけり。[……] あそこでは四五百騎、ここでは二三百騎、百四五十騎、百騎ばかりが中をかけ割り割りゆくほどに、主従五騎にぞなりにける。」

五騎のなかの一騎が、一騎当千の女武者、巴御前でした。義仲は「義仲は最期の戦に女を連れていやァ」と嘲られることを思い、巴御前を落ち延びさせようとします。否む巴御前でしたが、寄せ来る30騎のなかをくぐりぬけ、東国へ落ち延びてゆきました。

仲間は討たれ、いまや義仲と兼平の2騎が残るのみとなりました。義仲も「日来はなにともおぼえぬ鎧が、けふはおもうなッたるぞや。」と弱音を漏らします。兼平は「兼平一人候とも、余の武者千騎とおぼしめせ。」と義仲を励まして、「あれに見え候、粟津の松原と申。あの松で御自害候へ」と義仲の名誉を守る為に自害を勧めます。しかし義仲は「義仲、宮こにていかにもなる(=死ぬ)べかりつるが、これまでのがりくるは、汝と一所で死なんと思う為也。ところどころで討たれんよりも、一ところでこそ打死をもせめ。」と、兼平と共に散ることを譲りません。一方の兼平も譲らず、つまらぬ武士に武勇名高い義仲が討ち取られるのは忍びない、と説得、2人は別れ、折れた義仲は粟津の松原へ向かいます。残った兼平は、主君を守る為、怒涛の攻勢を凌ぐのでした。

義仲は粟津の松原へ単騎で向かっていましたが、ぬかるみに馬の足が取られてしまいます。そこへ押し寄せた敵によって、義仲はついに討ち取られました。

兼平は義仲討ち取りの喚声を聞き、「いまはたれをかかばはむとてか、いくさもすべき。これを見たまへ、東国の殿ばら、日本一の剛の者の自害する手本」と叫び、太刀を口にあて、馬から逆さまに飛び降り、自害を遂げました。

こうして義仲の物語は終わりを迎えたのです。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)