阿修羅もいるよ。興福寺の魅力、見どころ

関連キーワード

2009年。阿修羅像が奈良県興福寺より、東京都内に「単身赴任」しました。「普段は全面、もしくは斜めや横がぎりぎり見える程度」の阿修羅像を、360度から見られることもあってまさに満員御礼状態。そもそも興福寺ってどんなお寺?八部衆て何なの?ということで、今回は興福寺の見所等についてお話します。

スゴイ人の奥さんが作り、息子が命名

元となるお寺、創設は669年。奈良時代にもなっていない頃でした。建築理由は藤原鎌足が病に伏せたこと。中大兄皇子(後の天智天皇)共々「大化の改新」を成し遂げた人物とて、病気には勝てません。そこである人物が行動に出ます。鎌足さんの奥さん、鏡王女(かがみのおおきみ)です。夫の死後、鳥にさえ「そんなに鳴かないで、あの人思い出しちゃうじゃない」といった歌を詠むほどラブラブだったのか、お寺まで作っちゃいました。もっとも、「鎌足さんが皇族と結婚できるわけないでしょ」「歌の件は単なる冗談」という説もあるので実際は不明ですが、とにかくこれで興福寺の原型、山階寺(やましなでら)が完成。壬申の乱の際藤原京に移って厩坂寺(うまやさかでら)と改名。710年、平城京に都が移り、興福寺と名前が改まったわけです。移動させたのも名前を付けたのも、鎌足の息子、藤原不比等です。

割とシビアな寺人生の歩み手でもある

「こうふくじ」と読みは縁起がいいですし、「福を興す」という字面もご利益を感じますが、寺自体は割と罹災しており、人間に例えれば「苦労人」です。焼き討ちなどで火災に遭うこと、七回。その度にお堂も仏像も灰塵と帰す、とまではいかずとも、痛手をこうむっていました。明治時代ともなると、廃仏毀釈で「観光客を呼ぶ」為の道具として五重塔だけが残されたりもしたものです。五重塔に関して言えば、元々は「金目の所だけ残して燃やそう」なんて案まであったそうです。怖れ知らずここに極まれり。文明開化で浮かれすぎじゃないでしょうか。上述の通り「観光客誘致」の他近隣住民の「火事が広がったらどうする」の意見に怯んだとの声も。人間の方が怖いってことですか。1881年に復興が許されてようやく寺としての威厳も取り戻せたものの、仏像はともかく、建物関係では奈良時代の建物が一切残っていないという状態でした。では、そろそろ肝心の内部を見ていきましょう。

八部衆がおわす西金堂

「さいこんどう」と読むこちら、藤原不比等の奥さんである橘三千代の一周忌、娘にあたる光明皇后により建てられました。中には釈迦三尊像、十大弟子、梵天、帝釈天、四天王から八部衆までそうそうたるメンバーが集結。「ここがこの寺の中心ね」というのがよく分かります。

しかし、これらのメンバーが「いた」と分かるのは、は飽くまで記録でそう記されているから。100年近く経ってから阿弥陀像や観音像も追加されたんですが、火災でお堂が焼失。仏像はどうにか助け出して修復もしたものの、度重なる戦火であちらが焼け、こちらが焼け。現在残っているのは八部衆、十大弟子のうち六体と金鼓のみだそうです。老朽化などを理由に、2010年より新たな中金堂の建築が開始。2018年完成予定です。

しかし、これらのメンバーが「いた」と分かるのは、は飽くまで記録でそう記されているから。100年近く経ってから阿弥陀像や観音像も追加されたんですが、火災でお堂が焼失。仏像はどうにか助け出して修復もしたものの、度重なる戦火であちらが焼け、こちらが焼け。現在残っているのは八部衆、十大弟子のうち六体と金鼓のみだそうです。老朽化などを理由に、2010年より新たな中金堂の建築が開始。2018年完成予定です。

阿修羅、八部衆

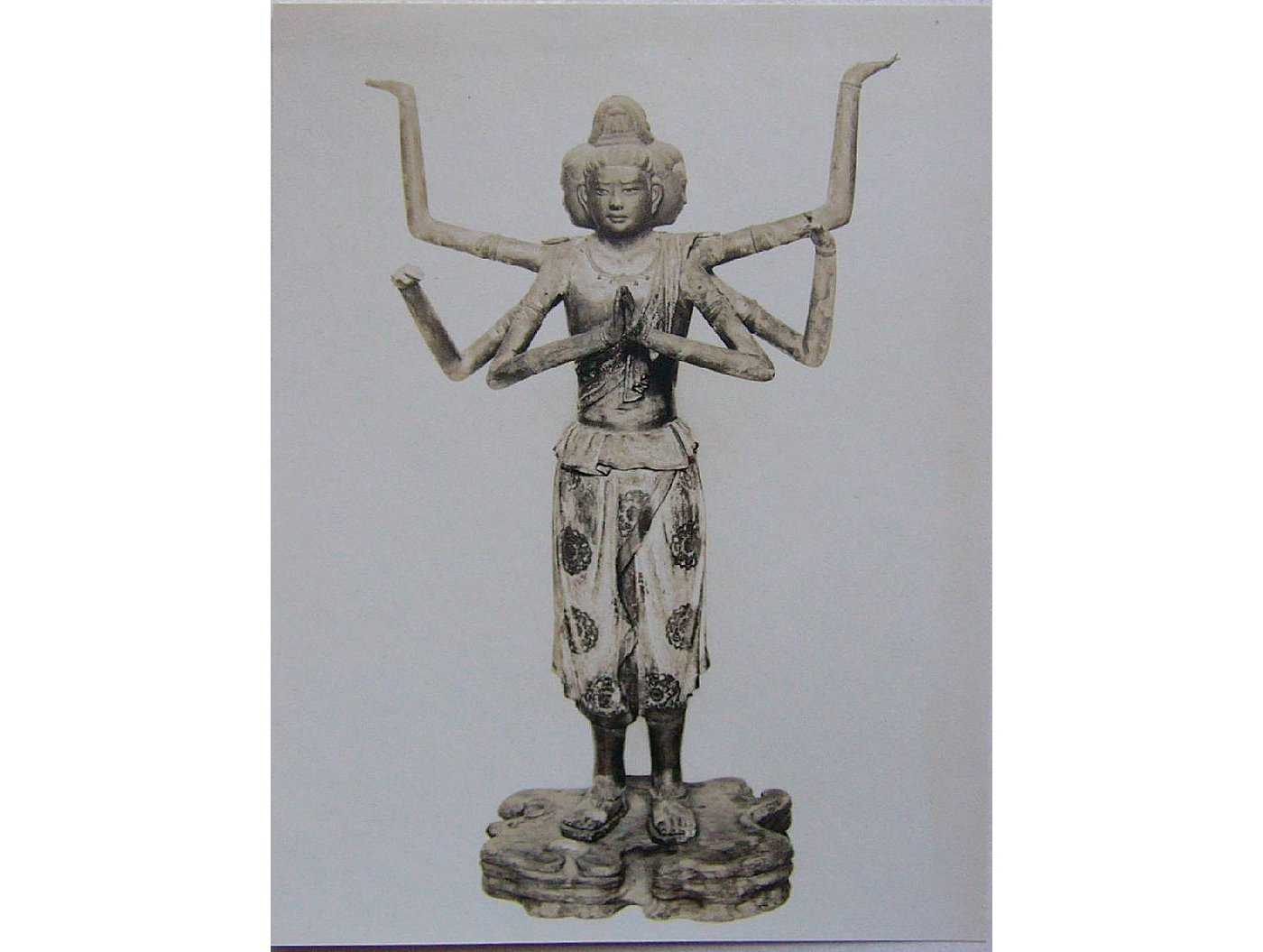

「興福寺といえば八部衆」ということで、まずは主要メンバーをば。天竜八部衆など、経典によってメンバーの名前は違いますが、興福寺では以下のメンバーとなっております。皆奪還室という技法で作られているそうです。

【阿修羅】

人気、知名度共に恐らくナンバーワン。「修羅場」なんて言葉ができる程に、元戦闘神として暴れ回っていたことも有名です。鬼神とも戦闘好きとも言われますが、一方で「決して報われることのない戦いに身を投じ、そこから抜け出せない」状況にいたとの」話もあり、六道の一つ、「修羅界」とはその時の阿修羅の気持ちと同じものが行く所、とされているようです。哀しい出来事が引き金となり戦闘神になったという説もありますが、そんな彼を救ったのがお釈迦様。自分の軍勢を追い返し、熱心に説法を聞いていた時の姿が興福寺の阿修羅像、との話を聞いたことがあります。ちなみに、作られた当時は真っ赤でひげもあった模様。それでも「美少年風」なのは単に「阿修羅萌え!」な女性客を呼ぼうとしてのことではありません。今までの行いを悔い改める意思など、精神の葛藤などを表しているんだとか。

【迦楼羅】

頭が鳥で体が人型。古代エジプトだとこういった「頭部だけ別の生物」の神々が多く登場しますが、迦楼羅はインド出身。名前はガルーダでした。ヴィシュヌ神を乗せて飛ぶ巨大な鳥とされており、火を噴くだの龍を食べるだのという豪快無比な伝説の持ち主です。仏教では大概、興福寺と同じように鳥頭人身で表されます。龍を食べる、ということに関しては龍や蛇が煩悩の象徴とされていたため、蛇を食べる猛禽を「煩悩を取り去ってくれる存在」として崇めていたようです。寺によっては翼を持つものもありますが、興福寺ではありません。読みは「かるら」です。

【五部浄】

「ごぶじょう」と読みます。自在天子、光髪天子、意生天子、普華天子、遍音天子の5人の聖者(浄居者というそうです)が合体した存在。いわば合体ロボ的な仏です。『今昔物語集』で老人、病人等に化け、「俗世にいたら気持ちも苦しいままだよ、出家しなさい」とばかりに苦しんでみせ、お釈迦様に出家の決意を固めさせる役として登場します。合体ロボというより演技派ですね。あどけない少年のような顔つきですが、現存しているのは胸部から上の部分と、右肘から先のみ。時代の波による被害者と言っても過言ではない興福寺ですが、お釈迦様に出家を決意させた五部浄の像が、一番破損が大きいというのもやり切れないものがありますね。頭部にかぶっているのは、象を模した冠です。天竜八部衆の「天」に当たる存在。

【沙羯羅】

読みは「しゃがら」、もしくは「さがら」。八部衆における童顔トップ3の三人目がこちら。しかしよく見ると方に蛇を垂らしています。というか頭にもぐるっと蛇が巻き付いています。一説には天竜八部衆の「龍」に相当そうで、その名残りとして蛇を巻いているのかもしれません。「迦楼羅に食べられちゃわない!?」と心配になりますが、そこはご安心を。ここでいう「龍」は煩悩ではなく龍神もしくは龍王とも呼ばれる存在。れっきとした神様の一員です。水中の王宮に住んでおり、雨を呼ぶなどするそうです。お釈迦様のご降誕時には清浄な水をかけたという伝説があります。説によっては流派9匹いたそうですが、4月8日のお釈迦様の誕生日に行われる灌仏会(お釈迦様の像に甘茶をかける行事)はここから来ているのかもしれませんね。

【乾闥婆】

「けんだつば」と読みます。インド名ガンダルヴァ。五部浄同様、厳密にはひとりの神ではなく楽団です。角を8本生やしたたくましい男性の上半身に鳥の翼を持った姿で、大概が女好きとのこと。半面清い女性の見方もしてくれるそうです。兎に角ガンダルヴァは香を食事とし、音楽を奏で、自身も強い香りを発していたようです。仏教入りして獅子の冠を被った姿にされたのは「ガンダルヴァの奏でる曲は自然界の旋律、動き」とされていたこと、帝釈天の眷属であったことが関係しているのかもしれません。

【畢婆迦羅】

「ひばから」。打って変わったようなダンディなおじさまスタイル。摩?羅迦と同一視されているようですが、決定打はないようです。二十八部衆では畢婆迦羅も摩?羅迦も存在しています。神話等は時にややこしいです。でもそこが魅力だったりもするわけです。

【緊那羅】

ダンディなおじさまパート2。三つ目です。この名前は「人か、否か」という意味で、半人半獣の姿で表されることもあります。サンスクリット語でも日本語でも、読みは「キンナラ」です。これまた音楽の神と称されており、美しい歌声を持っているとか。日本で「人間か、そうでないか」といった意味合いに取られているのは、「ナラ」がサンスクリット語で「人間」を意味するからだそうです。

【鳩槃荼】

「くばんだ」。天竜八部衆の「夜叉」に相当するとされます。童顔、鳥頭、ダンディと来て、この方は何でか怒ってます。五部浄、乾闥婆と同じく「集団」をひとりの姿として現したもの。インド時代は魔神であり、暴風の神ルドラに仕えていましたが、今は仏法神です。でも何だか性格激しそうに見えますね。そこが頼もしくはあります。

【阿修羅】

人気、知名度共に恐らくナンバーワン。「修羅場」なんて言葉ができる程に、元戦闘神として暴れ回っていたことも有名です。鬼神とも戦闘好きとも言われますが、一方で「決して報われることのない戦いに身を投じ、そこから抜け出せない」状況にいたとの」話もあり、六道の一つ、「修羅界」とはその時の阿修羅の気持ちと同じものが行く所、とされているようです。哀しい出来事が引き金となり戦闘神になったという説もありますが、そんな彼を救ったのがお釈迦様。自分の軍勢を追い返し、熱心に説法を聞いていた時の姿が興福寺の阿修羅像、との話を聞いたことがあります。ちなみに、作られた当時は真っ赤でひげもあった模様。それでも「美少年風」なのは単に「阿修羅萌え!」な女性客を呼ぼうとしてのことではありません。今までの行いを悔い改める意思など、精神の葛藤などを表しているんだとか。

【迦楼羅】

頭が鳥で体が人型。古代エジプトだとこういった「頭部だけ別の生物」の神々が多く登場しますが、迦楼羅はインド出身。名前はガルーダでした。ヴィシュヌ神を乗せて飛ぶ巨大な鳥とされており、火を噴くだの龍を食べるだのという豪快無比な伝説の持ち主です。仏教では大概、興福寺と同じように鳥頭人身で表されます。龍を食べる、ということに関しては龍や蛇が煩悩の象徴とされていたため、蛇を食べる猛禽を「煩悩を取り去ってくれる存在」として崇めていたようです。寺によっては翼を持つものもありますが、興福寺ではありません。読みは「かるら」です。

【五部浄】

「ごぶじょう」と読みます。自在天子、光髪天子、意生天子、普華天子、遍音天子の5人の聖者(浄居者というそうです)が合体した存在。いわば合体ロボ的な仏です。『今昔物語集』で老人、病人等に化け、「俗世にいたら気持ちも苦しいままだよ、出家しなさい」とばかりに苦しんでみせ、お釈迦様に出家の決意を固めさせる役として登場します。合体ロボというより演技派ですね。あどけない少年のような顔つきですが、現存しているのは胸部から上の部分と、右肘から先のみ。時代の波による被害者と言っても過言ではない興福寺ですが、お釈迦様に出家を決意させた五部浄の像が、一番破損が大きいというのもやり切れないものがありますね。頭部にかぶっているのは、象を模した冠です。天竜八部衆の「天」に当たる存在。

【沙羯羅】

読みは「しゃがら」、もしくは「さがら」。八部衆における童顔トップ3の三人目がこちら。しかしよく見ると方に蛇を垂らしています。というか頭にもぐるっと蛇が巻き付いています。一説には天竜八部衆の「龍」に相当そうで、その名残りとして蛇を巻いているのかもしれません。「迦楼羅に食べられちゃわない!?」と心配になりますが、そこはご安心を。ここでいう「龍」は煩悩ではなく龍神もしくは龍王とも呼ばれる存在。れっきとした神様の一員です。水中の王宮に住んでおり、雨を呼ぶなどするそうです。お釈迦様のご降誕時には清浄な水をかけたという伝説があります。説によっては流派9匹いたそうですが、4月8日のお釈迦様の誕生日に行われる灌仏会(お釈迦様の像に甘茶をかける行事)はここから来ているのかもしれませんね。

【乾闥婆】

「けんだつば」と読みます。インド名ガンダルヴァ。五部浄同様、厳密にはひとりの神ではなく楽団です。角を8本生やしたたくましい男性の上半身に鳥の翼を持った姿で、大概が女好きとのこと。半面清い女性の見方もしてくれるそうです。兎に角ガンダルヴァは香を食事とし、音楽を奏で、自身も強い香りを発していたようです。仏教入りして獅子の冠を被った姿にされたのは「ガンダルヴァの奏でる曲は自然界の旋律、動き」とされていたこと、帝釈天の眷属であったことが関係しているのかもしれません。

【畢婆迦羅】

「ひばから」。打って変わったようなダンディなおじさまスタイル。摩?羅迦と同一視されているようですが、決定打はないようです。二十八部衆では畢婆迦羅も摩?羅迦も存在しています。神話等は時にややこしいです。でもそこが魅力だったりもするわけです。

【緊那羅】

ダンディなおじさまパート2。三つ目です。この名前は「人か、否か」という意味で、半人半獣の姿で表されることもあります。サンスクリット語でも日本語でも、読みは「キンナラ」です。これまた音楽の神と称されており、美しい歌声を持っているとか。日本で「人間か、そうでないか」といった意味合いに取られているのは、「ナラ」がサンスクリット語で「人間」を意味するからだそうです。

【鳩槃荼】

「くばんだ」。天竜八部衆の「夜叉」に相当するとされます。童顔、鳥頭、ダンディと来て、この方は何でか怒ってます。五部浄、乾闥婆と同じく「集団」をひとりの姿として現したもの。インド時代は魔神であり、暴風の神ルドラに仕えていましたが、今は仏法神です。でも何だか性格激しそうに見えますね。そこが頼もしくはあります。

十大弟子

現存しているのは説法を第一とする富楼那、論議を第一とする迦栴延、知恵を第一とする舎利弗、解空を第一とする須菩提、神通力を第一とする目健連、密行を第一とする羅?羅の六体のみです。目健連は地獄に堕ちた母(地獄から出たと思ったら餓鬼道、畜生道などにも堕ちていたという)を救うべく供養に奔走し、盂蘭盆会の下地を作った人物とされます。

燈鬼

燈鬼(とうき)という、照明を兼ねた子鬼の像もあります。赤い体で、「チーッス」とばかりに照明器具を担いだ天燈鬼、頭に照明を乗せた龍燈鬼です。共に鎌倉時代の復興の際作られたもので、慶派の流れをくむ像。鬼とは言え表情やポージングがちょっとかわいくもありますね。

金剛力士像

阿吽で知られる仁王様こと、金剛力士。基本門の当たりで野ざらしが主流の金剛力士ですが、興福寺では堂内に安置されています。室内にあるので、少々小型ではありますが、保存状態は割といい方かと。作者は定慶(運慶の兄弟弟子)でゃな以下、とされている模様。煩悩を破壊する金剛杵(こんごうしょ)というお決まりの武器も持っていませんが、迫力は十分です。

東金堂

元は桓武天皇が叔母の正太上皇后の病気平癒祈願のために作られたもの。こちらも平安時代の火災(落雷で五重塔が炎上、もらい火的に焼けたそうです)が元で焼失し、時のスター仏師定朝によって再興されました。治承四年(1180年)権力争いに巻き込まれてお堂が焼けるものの、5年後には再建。しかし仏像は中々復興されず。「もう他の寺から盗んでこない?」と、一部の僧兵が飛鳥にあった山田寺から三尊像を失敬。「ウチのご本尊です!」という罰当たりにもほどがある所業まで行ったそうです。盗まれた方の山田寺も後に焼けてしまいます。その後興福寺東金堂も何度か火災に見舞われて対に本尊も焼け落ちることに。現在は新たな本尊が据えられています。が、ここである驚きの事実が明らかに。昭和十二年、解体修理中にそれは起こりました。「ん?ご本尊の台座の中に何かある・・・ギャー!仏様の頭だあ!」応永八年(1411年)の火災で焼失したと思われた薬師如来の頭頂部から首の部分が隠すようにしまわれていたのです。ちなみにこちら、山田寺から盗んだご本尊の頭部です。何が起きるか、そして何がきっかけでどうなるか分かりませんね。

維摩居士と文殊菩薩

定慶作。薬師如来像の右側に位置します。実はこの人、厳密に言えば仏じゃありませんし、僧侶ですらありません。俗世にいながら悟りを得たスンゴイ人なのです。居士というのは戒名でよく見かける名前ですが、元はこの維摩居士(ゆいまこじ)のように「お坊さんじゃないけど、仏道の修行をする人」という意味。架空の人物とも言われますが、実在していたとの説もあります。で、この人が病気になりました。お釈迦様が「お見舞いに行ってあげて」と言いますが、名だたる弟子たちも、頭のいい維摩居士に論破されているため行きたがりません。「じゃ、私が行ってきます」と名乗りを上げたのが智慧の仏、文殊菩薩。両社の論法は「維摩経」という経典に記されており、維摩居士は文殊菩薩と対で飾られることが多いようです。もちろん、興福寺でも対になって安置されています。

十二神将

薬師如来のガーディアンが十二神将です。平安時代後期からは十二支と同じ動物を頭部に乗せるようになったとか。像によっては笑っていたり、ユニークなポーズをとっていたりと中々に躍動感があって面白いです。しかし中には「剣抜くぞ!」「(仏敵は)刺すぞ!」と言わんばかりの臨戦態勢の像もあり、並々ならぬ覚悟を感じさせます。経典や寺によって名前は異なりますが、興福寺では以下の通り。

【毘羯羅大将】

「びから」。子。おどけたようなポージングですが、きっと何かわけがあるはず。

【招杜羅大将】

「しょとら」。丑。何か思慮しているようなポーズ。

【真達羅大将】

「しんだら」。寅。合掌してます。真面目そうです。

【摩虎羅大将】

「まごら」。卯。左手に斧を持ち、右手の人差し指と中指で地面を指しているのか単にこういうポーズなのか。顔は笑っているようにも見えます。

【波夷羅大将】

「はいら」。辰。ザ・臨戦態勢。仏敵を見つけたんでしょうか。

【因達羅大将】

「いんだら」。巳。槍を持っていたかのようなポーズをしています。

【珊底羅大将】

「さんていら」。午。威嚇のようなポーズ。

【??羅大将】

「あにら」。未。槍持ち、威嚇の体勢です。

【安底羅大将】

「あんていら」。申。こちらも武器持ち。

【迷企羅大将】

「めきら」。酉。槍持ちです。

【伐折羅大将】

「ばさら」。戌。臨戦態勢その2です。というか戦ってる最中?

【宮毘羅大将】

「くびら」。亥。食いしばった表情と、印を結んだような手。意味深です。

【毘羯羅大将】

「びから」。子。おどけたようなポージングですが、きっと何かわけがあるはず。

【招杜羅大将】

「しょとら」。丑。何か思慮しているようなポーズ。

【真達羅大将】

「しんだら」。寅。合掌してます。真面目そうです。

【摩虎羅大将】

「まごら」。卯。左手に斧を持ち、右手の人差し指と中指で地面を指しているのか単にこういうポーズなのか。顔は笑っているようにも見えます。

【波夷羅大将】

「はいら」。辰。ザ・臨戦態勢。仏敵を見つけたんでしょうか。

【因達羅大将】

「いんだら」。巳。槍を持っていたかのようなポーズをしています。

【珊底羅大将】

「さんていら」。午。威嚇のようなポーズ。

【??羅大将】

「あにら」。未。槍持ち、威嚇の体勢です。

【安底羅大将】

「あんていら」。申。こちらも武器持ち。

【迷企羅大将】

「めきら」。酉。槍持ちです。

【伐折羅大将】

「ばさら」。戌。臨戦態勢その2です。というか戦ってる最中?

【宮毘羅大将】

「くびら」。亥。食いしばった表情と、印を結んだような手。意味深です。

まとめ

まずは前半として、成り立ちから東金堂北までをご紹介しました。各お堂、像共にメリハリを感じるお寺ですね。後半は北円堂からスタートいたします。今度はどんな像が出るのでしょうか?

奈良時代の輝きを集めた藤原氏の氏寺こと、興福寺!

近鉄奈良駅から徒歩5分の距離にある興福寺。江戸時代までは約50km平米もの広い敷地があり、現在の奈良公園が境内にほぼ含まれているほどの広さを誇っていました。しかし、明治時代の廃仏毀釈でその敷地面積は約4km平米にまで縮小され、現在の大きさとなりました。25以上の国宝を持ち、東金堂、東金堂内の維摩居士像、国宝館収蔵の八部衆立像の阿修羅像など、奈良のお寺の中でも盛りだくさんの見どころがあります。そんな奈良時代の輝きを集めた奈良の興福寺、今回の記事では見どころに絞って鑑賞ポイントをご紹介していきたいと思います!

オススメ鑑賞ルート

北円堂→南円堂(不空検索観音坐像)→三重塔→五重塔→東金堂→国宝館

それでは、オススメ鑑賞ルートに沿って鑑賞ポイントをご紹介していきます!

それでは、オススメ鑑賞ルートに沿って鑑賞ポイントをご紹介していきます!

北円堂

近鉄奈良駅から奈良公園へ大通り沿いにまっすぐ進み、右へ曲がるとまず初めに見えてくるのが北円堂です。日本史の教科書にも載っている、鎌倉時代に活躍した仏師である運慶が晩年を過ごしたとされる場所で、老成された味わいの感じる無著・世親像が安置されています。藤原不比等の一周忌に建てられたとされており、建物時代は単層、本瓦葺きで、鎌倉時代の力強さが現れています。堂内には運慶の作と伝えられる弥勒仏や無著・世親菩薩像など国宝が安置されています。(ただし、春秋2回の公開日以外はみることができません)無著・世親菩薩像の表情に現れる高い精神性は多くの人々から絶賛されており、弥勒如来と無著・世親菩薩像の3像は運慶晩年の作として、運慶晩年の作として非常に有名です。

南円堂

南円堂は藤原冬嗣が父の内麻呂の供養のために建立したお堂であり、八角の形をしています。中には国宝の不空検索観音坐像があり、四方には四天王が配されています。西国三十三所第九番札所として参拝者で常に賑わっていますが、扉が開かれるのは毎年10月17日のみとなっています。南円堂の開帳をご覧になりたい方はピンポイントで10月17日に行きましょう。

三重塔

国宝の三重塔は南円堂のすぐ西に立っている塔です。1143年に建てられましたが、現在の塔は鎌倉時代の作となっています。1000体におよぶ釈迦や薬師、阿弥陀、釈迦如来の板絵がありますが、全て非公開となっています。

五重塔

境内東側には東金堂と五重塔が寄り添うように建っていますが、そのうちの五重塔について紹介いたします。730年、光明皇后の希望で建てられました。何度も戦火や火事に会いましたが、そのつど建て替えられ、現在の建物は1426年に建立されたものです。高さは約50mあり、実は京都の東寺に次いで日本で2番目に高いお寺です。ちなみに、日本最古の五重塔は同じく奈良の法隆寺の塔であります。

東金堂

国宝である東金堂、始めは奈良時代の726年に聖武天皇が創建しましたが、火事に遭い、現在の建物は1415年に再建されたものです。正面7間、側面4間、寄せ棟造りのお堂です。東金堂内には重要文化財の薬師三尊坐像や、国宝の四天王像、維摩居士像、文殊菩薩像、十二神将像などがあります。

国宝館

1959年に開館した、国宝や重要文化財を集めた博物館が、国宝館です。細殿跡(ほそどのあと)と食堂跡(じきどうあと)に建てられた奈良時代様式の建物です。中に入ると仏像、仏画、書画、経典などが展示されており、特に仏像はどれも迫力満点の傑作ぞろいなので、是非とも中に入ってみることをオススメいたします!

特に有名な仏像は、皆さんご存じの通り八部衆の1つ、阿修羅像です!阿修羅像は国宝に指定されておりまして、少年のような澄んだ瞳に、眉根を寄せて憂いを含む表情は非常に凛々しく、美しいです。同じ国宝でいえば、四天王像も国宝であり、元々は北円堂に安置されていました。そのせいか、よーく見ると天平彫刻の丸みが感じられます。元々は791年に大安寺の四天王として造られたからでしょうか。国宝ではその他にも板彫十二神将立像などがあります。

特に有名な仏像は、皆さんご存じの通り八部衆の1つ、阿修羅像です!阿修羅像は国宝に指定されておりまして、少年のような澄んだ瞳に、眉根を寄せて憂いを含む表情は非常に凛々しく、美しいです。同じ国宝でいえば、四天王像も国宝であり、元々は北円堂に安置されていました。そのせいか、よーく見ると天平彫刻の丸みが感じられます。元々は791年に大安寺の四天王として造られたからでしょうか。国宝ではその他にも板彫十二神将立像などがあります。

小ネタ

奈良公園内に奈良ホテルという静かな宿があります。このホテルは外目からではなんの変哲もない普通のホテルですが、実はこのホテルは桃山風の建物で知られており、さらに言うとなんとこのホテルがある場所は興福寺の大乗院だったところなのです!明治時代の廃仏毀釈の影響で興福寺が没落したとき以来、大乗院が奈良ホテルに変貌を遂げたのです。

興福寺に観光へ行った際には、是非奈良ホテルをご覧になって、奈良時代~明治時代にかけての時代の流れを感じてみてくださいね!

いかがでしたでしょうか?

今回は興福寺の観光スポット、鑑賞スポットに焦点を当てて興福寺を紹介いたしました。

奈良時代の輝きを感じながら、鹿さんとも触れ合い、境内を散策してみてくださいね!

興福寺に観光へ行った際には、是非奈良ホテルをご覧になって、奈良時代~明治時代にかけての時代の流れを感じてみてくださいね!

いかがでしたでしょうか?

今回は興福寺の観光スポット、鑑賞スポットに焦点を当てて興福寺を紹介いたしました。

奈良時代の輝きを感じながら、鹿さんとも触れ合い、境内を散策してみてくださいね!

アクセス

所在地:奈良県奈良市登大路町48

Tel:0742227755

交通:

近鉄奈良駅より徒歩5分、またはJR奈良駅から徒歩15分

奈良交通バス、市内循環バス外回り「県庁前」下車徒歩すぐ

拝観料:東金堂300円、国宝館500円

拝観時期:1年中

拝観時間:9時~17時(受付は16時45分まで)

駐車場:有料(70台まで駐車可能)

撮影:建物外観のみ可(堂内・館内不可)

URL:http://www.kohfukuji.com/

Tel:0742227755

交通:

近鉄奈良駅より徒歩5分、またはJR奈良駅から徒歩15分

奈良交通バス、市内循環バス外回り「県庁前」下車徒歩すぐ

拝観料:東金堂300円、国宝館500円

拝観時期:1年中

拝観時間:9時~17時(受付は16時45分まで)

駐車場:有料(70台まで駐車可能)

撮影:建物外観のみ可(堂内・館内不可)

URL:http://www.kohfukuji.com/

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)