知っていると便利!? 古代ローマのお医者さん事情

関連キーワード

「パンとサーカス」。いうまでもなく古代ローマの世相を言い表した言葉です。もちろんこの標語はもともと詩人ユウェナリスのローマ市民への揶揄であって、ほんとうのところは「ローマ人はパン(とサーカス)のみにて生くるにあらず」で、きっと、辛いこともあったでしょうし、色んなものが入用だったに違いありません。(ところで、「サーカス」といっても、ライオンが火の輪をくぐったり、ゾウさんが玉乗りしたりする姿を想像するのはまちがい。正しくは戦車競争や剣闘士の試合などの見世物のこと。)

生きるためにはパン(食料)とサーカス(娯楽)、あとは何が必要でしょうか。人それぞれ、あんなものやこんなものも必要でしょうが、「欠かせないものランキング」の上位には、きっと「医療」の文字があるはずです。

そこで一つ疑問が生まれます。ローマ人はどのような医療を受けていたのでしょうか。世界史の教科書をみても答えはおそらく載っていません。もっとも知ってなんになるか、というのは別問題。「ローマの医療には、現代人の健康のためのヒントが満載」と言ったら嘘になります。でも、古代ローマの医療、気になりませんか?

というわけで、知って何かの得になるかはわかりませんが、古代ローマの医療の様子を紹介します。知っておくと、お風呂の排水口に吸い込まれて古代ローマにタイムスリップしてしまった場合に、もしかしたら役に立つかもしれません。

生きるためにはパン(食料)とサーカス(娯楽)、あとは何が必要でしょうか。人それぞれ、あんなものやこんなものも必要でしょうが、「欠かせないものランキング」の上位には、きっと「医療」の文字があるはずです。

そこで一つ疑問が生まれます。ローマ人はどのような医療を受けていたのでしょうか。世界史の教科書をみても答えはおそらく載っていません。もっとも知ってなんになるか、というのは別問題。「ローマの医療には、現代人の健康のためのヒントが満載」と言ったら嘘になります。でも、古代ローマの医療、気になりませんか?

というわけで、知って何かの得になるかはわかりませんが、古代ローマの医療の様子を紹介します。知っておくと、お風呂の排水口に吸い込まれて古代ローマにタイムスリップしてしまった場合に、もしかしたら役に立つかもしれません。

1.「神頼み」 医療の神様 アスクレーピオス

ローマの医療において重要だったのが「神頼み」。「神頼み」というと、現代ではもはや医療行為として認められず、オカルトとまで言われさえしますが、古代ローマにおいては立派な医療行為であったのです。日本でも、平安時代には加持祈祷によって物の怪を退治することが医療行為の一環として行われていたことをご存知の方も多いでしょう。実際、神頼みによって患者を安心させることが、治療に役立たなかったとも言えません。「病は気から」と言いますし、「プラシーボ効果」といって、薬が偽物であっても、気持ちが楽になり、症状が改善することだってあるのですから。

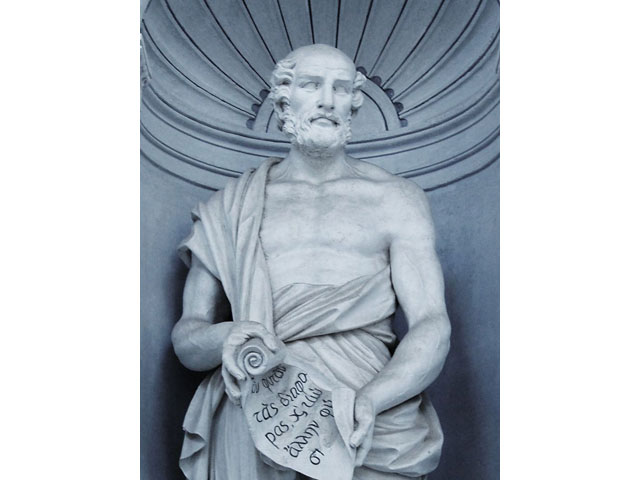

余談はさておきローマに戻りましょう。ローマでは病気ごとに、その病気を司る神様が割り当てられました。そんな神々たちの頂点に立つのがアスクレーピオスです。アスクレーピオスはギリシャ神話に登場する名医で、蛇の巻き付いた杖がトレードマーク。アスクレーピオスがいまにも蛇に噛まれそうなのがちょっと心配。この「アスクレーピオスの杖」は医術のシンボルとして使われることもあります。娘は衛生を司る女神ヒュギエイア(Hygieia、英語のhygiene「衛生」の語源)で、こちらは「ヒュギエイアの杯」という、蛇の巻き付いた杯がトレードマーク。「ヒュギエイアの杯」は薬学のシンボルとして使われることがあります。「医学の父」ことヒポクラテスも、アスクレーピオスの子孫であるとされることがあります。

そんな医神アスクレーピオスを祀った聖域として、テヴェレ川に浮かぶティベリーナ島などに、「アスクレペイオン」という施設が建てられました。アスクレペイオンは、都市から離れた場所にある一種の療養所で、病人たちが病の快癒を祈願したり、籠って治療を受けたりする場所でした。ローマ人が大好きな、『テルマエロマエ』でおなじみの、温泉を使った治療(すなわち湯治)が行われることもありました。アスクレペイオンでの治療のなかには、今日の西洋医学の見地に照らして、おかしなものもあったでしょう。しかし一方で、ヒポクラテスやガレノスがアスクレペイオンで医学を学んだ、と言われるように、医学の中心として機能した、という点も見逃せません。神頼みといえども、その結果「アスクレペイオン」という立派な医療施設が生まれたのですから、神様様様(神様、さまさま)です。

余談はさておきローマに戻りましょう。ローマでは病気ごとに、その病気を司る神様が割り当てられました。そんな神々たちの頂点に立つのがアスクレーピオスです。アスクレーピオスはギリシャ神話に登場する名医で、蛇の巻き付いた杖がトレードマーク。アスクレーピオスがいまにも蛇に噛まれそうなのがちょっと心配。この「アスクレーピオスの杖」は医術のシンボルとして使われることもあります。娘は衛生を司る女神ヒュギエイア(Hygieia、英語のhygiene「衛生」の語源)で、こちらは「ヒュギエイアの杯」という、蛇の巻き付いた杯がトレードマーク。「ヒュギエイアの杯」は薬学のシンボルとして使われることがあります。「医学の父」ことヒポクラテスも、アスクレーピオスの子孫であるとされることがあります。

そんな医神アスクレーピオスを祀った聖域として、テヴェレ川に浮かぶティベリーナ島などに、「アスクレペイオン」という施設が建てられました。アスクレペイオンは、都市から離れた場所にある一種の療養所で、病人たちが病の快癒を祈願したり、籠って治療を受けたりする場所でした。ローマ人が大好きな、『テルマエロマエ』でおなじみの、温泉を使った治療(すなわち湯治)が行われることもありました。アスクレペイオンでの治療のなかには、今日の西洋医学の見地に照らして、おかしなものもあったでしょう。しかし一方で、ヒポクラテスやガレノスがアスクレペイオンで医学を学んだ、と言われるように、医学の中心として機能した、という点も見逃せません。神頼みといえども、その結果「アスクレペイオン」という立派な医療施設が生まれたのですから、神様様様(神様、さまさま)です。

2. ローマの医療は一日にして成らず

神様のことはさておいて、人間の人間による人間のための医療に目を移してみましょう。ローマで医療行為を担ったのは専門の医師というよりもむしろ「家父長」でした。つまり家庭医療が中心でした。

ローマの医療の画期を築いたのは、「ブルータス、お前もか」(Et tu Brute?)のダイイング・メッセージでおなじみの、ユリウス・カエサル(紀元前100-紀元前44)。彼は紀元前46年にディクタトールの地位に登ると、医者にローマ市民権を与えました。ローマ市民権を持っていると、小麦が無料給付されたり、(「パン」)やコロッセウムでの見世物が無料で観ることができたり(「サーカス」)と、大変オトクな特典を享受することができました。このことはローマの医者の地位を向上させることはもちろん、ローマに各地から医者を呼び寄せることにもつながりました。

医者の地位の向上は、ローマに医療の世俗化と専門化をもたらしました。一方で、それまでローマ医療の中心的な役割を果たしてきた家庭医療も継続して発展していました。たとえばガレノス(ca.130-ca.200)はエジプト、アレクサンドリアのムセイオンで医術を学び、医学史上重要な医学書を残したことで有名ですが、彼は皇帝の家庭医として活躍しています。

家庭医療をこえた、都市レベルの医療環境の整備も進みました。有名なローマの高度な上下水道はローマの衛生向上に役立ちましたし、『テルマエロマエ』で有名となった公衆浴場では、人々がお風呂に入ってリラックスしたことはもちろん、マッサージという一種の医療行為も行われていたことも注目されます。また、戦争の際には軍医が同行し、立派な軍病院も建てられました。

4世紀になり、313年のミラノ勅令によるキリスト教の公認、392年のテオドシウス帝による国教化を通じてローマにキリスト教が浸透すると、ローマの医療にも変化が訪れました。キリスト教精神にのっとり、公立病院の設立など、国の医療における役割が大きくなったのです。古代ローマの医療に影響を与えたキリスト教は、この後も中世医療の発展の核となり、たとえば修道院は中世における医療機関として機能しました。

ローマの医療の画期を築いたのは、「ブルータス、お前もか」(Et tu Brute?)のダイイング・メッセージでおなじみの、ユリウス・カエサル(紀元前100-紀元前44)。彼は紀元前46年にディクタトールの地位に登ると、医者にローマ市民権を与えました。ローマ市民権を持っていると、小麦が無料給付されたり、(「パン」)やコロッセウムでの見世物が無料で観ることができたり(「サーカス」)と、大変オトクな特典を享受することができました。このことはローマの医者の地位を向上させることはもちろん、ローマに各地から医者を呼び寄せることにもつながりました。

医者の地位の向上は、ローマに医療の世俗化と専門化をもたらしました。一方で、それまでローマ医療の中心的な役割を果たしてきた家庭医療も継続して発展していました。たとえばガレノス(ca.130-ca.200)はエジプト、アレクサンドリアのムセイオンで医術を学び、医学史上重要な医学書を残したことで有名ですが、彼は皇帝の家庭医として活躍しています。

家庭医療をこえた、都市レベルの医療環境の整備も進みました。有名なローマの高度な上下水道はローマの衛生向上に役立ちましたし、『テルマエロマエ』で有名となった公衆浴場では、人々がお風呂に入ってリラックスしたことはもちろん、マッサージという一種の医療行為も行われていたことも注目されます。また、戦争の際には軍医が同行し、立派な軍病院も建てられました。

4世紀になり、313年のミラノ勅令によるキリスト教の公認、392年のテオドシウス帝による国教化を通じてローマにキリスト教が浸透すると、ローマの医療にも変化が訪れました。キリスト教精神にのっとり、公立病院の設立など、国の医療における役割が大きくなったのです。古代ローマの医療に影響を与えたキリスト教は、この後も中世医療の発展の核となり、たとえば修道院は中世における医療機関として機能しました。

3.現代からみた古代ローマの医療

このように、古代ローマは現代とは異なった医療を持っていたことがわかります。とくに、神頼みは公の医療が発達したのちにもローマ人の信仰を集めたといいますから、現代人には驚きです。しかし、現代の西洋医学のように、病気に対する知識がなかった人々が、どのように病に立ち向かい、死を受け入れたか、ということは、とても興味深いことですし、現代人にも通じるところがあります。その証拠に、科学が発達した現代にあっても神頼みはなくなりません。人間、どうにもならないことに突き当たったときには神頼みをするものなのです。古代ローマ人の医療を未開の医療だといって片付けてしまうこともできますが、しかしそこには現代人には見えにくくなってしまった、人間の姿が見えることだってあるはずです。歴史は、人類の踏み越えてきた道のりを示すと同時に、変わらないことや忘れてしまったことも教えてくれるのですから。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)