宗教改革から500年! 免罪符の別名など今だから知りたいキリスト教改革の歴史

関連キーワード

今から500年前の1517年、ドイツのヴィッテンベルク教会に「95ヶ条の論題」という貼り紙が掲示されました。

これが当時のヨーロッパ世界を大きく揺り動かすことになった「宗教改革」の始まりです。日本は戦国時代中期の頃です。

キリスト教がカトリックとプロテスタントとに分かれるきっかけとなったのがこの「宗教改革」でした。それまではキリスト教に「プロテスタント」はなかったのです。

欧米社会を理解するには不可欠なキリスト教について知るために、「宗教改革」の歴史をひもといてみましょう。

これが当時のヨーロッパ世界を大きく揺り動かすことになった「宗教改革」の始まりです。日本は戦国時代中期の頃です。

キリスト教がカトリックとプロテスタントとに分かれるきっかけとなったのがこの「宗教改革」でした。それまではキリスト教に「プロテスタント」はなかったのです。

欧米社会を理解するには不可欠なキリスト教について知るために、「宗教改革」の歴史をひもといてみましょう。

宗教改革とはどんな改革だったのか?

「宗教改革」以前の中世のヨーロッパ諸国では、ローマ・カトリック教会を頂点としたキリスト教が広く信仰されていました。

そこへ疑義を投げかけたのがドイツの修道士ルターです。ルターは当時のカトリック教会の金銭的腐敗を弾劾する内容を含んだ95ヶ条からなる質問状「95ヶ条の論題」をドイツのヴィッテンベルク教会へ貼り出しました。それによりルターはカトリック教会から破門されましたが、賛同者とともにプロテスタント教会を作ったのです。さらにルターの影響を受けたカルヴァンによってスイス・ジュネーブでも「宗教改革」が起こりました。「プロテスタント」という語は「抗議する者」という意味です。ではルターがカトリック教会に対して「抗議」した内容とはどのようなものだったのでしょうか。

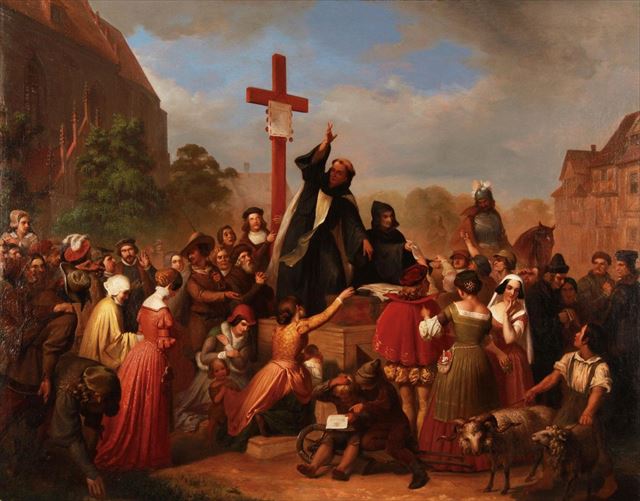

中世のヨーロッパではローマ・カトリック教会によって「免罪符」が売られていました。「免罪符」というのは「贖宥状(しょくゆうじょう)」ともいわれるお札です。「罪を免れる」お札なので「免罪符」、「宥(ゆる)しを贖(あがな)う(=購うとは買うという意味)」から「贖宥状」という名前で呼ばれていました。お金で「免罪符」を買えば罪が許され天国へ行けるといわれ、信徒の民衆はお金を工面し「免罪符」を買いました。「免罪符」を売って得られたお金は教会の収入となりました。しかし宗教的な救済がお金で買えることに修道士であり神学者でもあるルターは疑問を抱いたのです。救済はそれを求める人の悔い改めが必要なはずだとルターは考え、それを「95ヶ条の論題」の中に書いたのでした。

そこへ疑義を投げかけたのがドイツの修道士ルターです。ルターは当時のカトリック教会の金銭的腐敗を弾劾する内容を含んだ95ヶ条からなる質問状「95ヶ条の論題」をドイツのヴィッテンベルク教会へ貼り出しました。それによりルターはカトリック教会から破門されましたが、賛同者とともにプロテスタント教会を作ったのです。さらにルターの影響を受けたカルヴァンによってスイス・ジュネーブでも「宗教改革」が起こりました。「プロテスタント」という語は「抗議する者」という意味です。ではルターがカトリック教会に対して「抗議」した内容とはどのようなものだったのでしょうか。

中世のヨーロッパではローマ・カトリック教会によって「免罪符」が売られていました。「免罪符」というのは「贖宥状(しょくゆうじょう)」ともいわれるお札です。「罪を免れる」お札なので「免罪符」、「宥(ゆる)しを贖(あがな)う(=購うとは買うという意味)」から「贖宥状」という名前で呼ばれていました。お金で「免罪符」を買えば罪が許され天国へ行けるといわれ、信徒の民衆はお金を工面し「免罪符」を買いました。「免罪符」を売って得られたお金は教会の収入となりました。しかし宗教的な救済がお金で買えることに修道士であり神学者でもあるルターは疑問を抱いたのです。救済はそれを求める人の悔い改めが必要なはずだとルターは考え、それを「95ヶ条の論題」の中に書いたのでした。

ルターとカルヴィン・ふたりの改革者

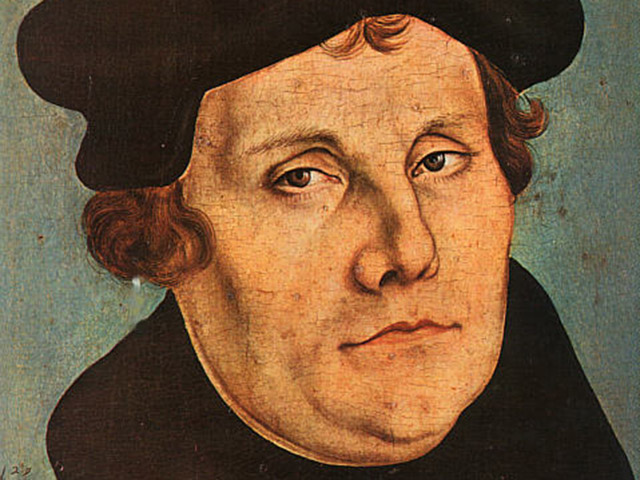

「宗教改革」の中心人物はルターとカルヴァンという2人の人物です。マルティン・ルターは1483年、ドイツのザクセン地方に生まれました。聖アウグスチノ修道会に入り修道士として日々を過ごしたのち、ヴィッテンベルク大学で神学を教授するようになりました。「95ヶ条の論題」を掲示した時ルターは34歳。信仰においては一般信徒も聖職者も同じであるという「万人祭司」の考え方と聖書に基づく信仰こそが大事なのだという「福音主義」とを唱えました。

ローマ教皇から破門されプロテスタント教会を作ったルターは新約聖書のドイツ語訳を完成させました。このルター訳新約聖書は現在でもドイツのプロテスタント教会で用いられています。聖書をドイツ語で読めるようになった信徒たちは「宗教改革」をさらに支持するようになっていったのです。またルターはプロテスタント教会で歌われる賛美歌(コラール)も多く作詞作曲しました。ルターの作った賛美歌のうちにひとつ「神はわがやぐら」は別名「宗教改革の戦いの讃美歌」ともいわれ現在でもプロテスタント教会でもっとも歌われているものです。

また、日本でもクリスマスシーズンにはあちらこちらで美しいイルミネーションが見られるようになっていますが、クリスマスイルミネーションの始まりもルターだったといいます。

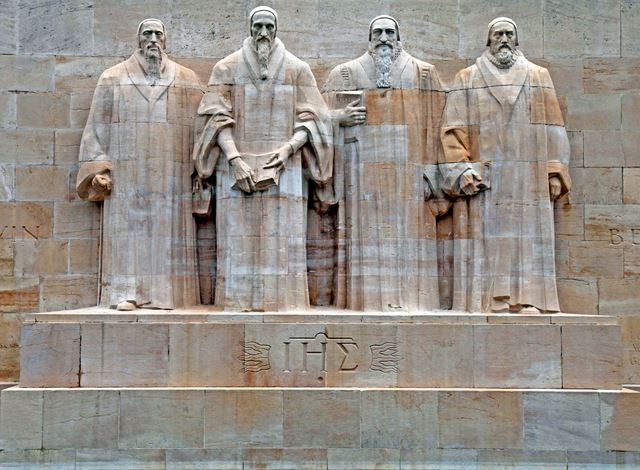

一方のジャン・カルヴァンは1509年、フランス北部ピカルディ地方に生まれパリ大学やブルージュ大学で神学研究を修めました。ジュネーヴ大学の創立者としても知られています。「宗教改革」の口火を切ったルターの著作を読み影響を受けたカルヴァンは、1536年に自らもスイス・ジュネーブで改革に着手しました。カルヴァンの改革のルターと異なる点は「神権政治」によるとても厳しい改革を行ったところです。「神権政治」は宗教的権威を持つ者と政治的権威を持つ者が同じである政治体制です。カルヴァンは厳格な規則を作り、信仰に基づく民衆の生活を政治的に規制して違反した者を処刑したりもしました。

カルヴァンが唱えた「予定説」は、救済は神によって初めから定められているとするもので、自分の職務を神から与えられたものとして誠実に務めることが重要だとするものです。この考え方が近代ヨーロッパの資本主義を発展させるもとになったといわれます。それぞれの職業の人々が自分の仕事に励み経済的に富むことを目指しはじめたからです。

ローマ教皇から破門されプロテスタント教会を作ったルターは新約聖書のドイツ語訳を完成させました。このルター訳新約聖書は現在でもドイツのプロテスタント教会で用いられています。聖書をドイツ語で読めるようになった信徒たちは「宗教改革」をさらに支持するようになっていったのです。またルターはプロテスタント教会で歌われる賛美歌(コラール)も多く作詞作曲しました。ルターの作った賛美歌のうちにひとつ「神はわがやぐら」は別名「宗教改革の戦いの讃美歌」ともいわれ現在でもプロテスタント教会でもっとも歌われているものです。

また、日本でもクリスマスシーズンにはあちらこちらで美しいイルミネーションが見られるようになっていますが、クリスマスイルミネーションの始まりもルターだったといいます。

一方のジャン・カルヴァンは1509年、フランス北部ピカルディ地方に生まれパリ大学やブルージュ大学で神学研究を修めました。ジュネーヴ大学の創立者としても知られています。「宗教改革」の口火を切ったルターの著作を読み影響を受けたカルヴァンは、1536年に自らもスイス・ジュネーブで改革に着手しました。カルヴァンの改革のルターと異なる点は「神権政治」によるとても厳しい改革を行ったところです。「神権政治」は宗教的権威を持つ者と政治的権威を持つ者が同じである政治体制です。カルヴァンは厳格な規則を作り、信仰に基づく民衆の生活を政治的に規制して違反した者を処刑したりもしました。

カルヴァンが唱えた「予定説」は、救済は神によって初めから定められているとするもので、自分の職務を神から与えられたものとして誠実に務めることが重要だとするものです。この考え方が近代ヨーロッパの資本主義を発展させるもとになったといわれます。それぞれの職業の人々が自分の仕事に励み経済的に富むことを目指しはじめたからです。

カトリックとプロテスタント―【対決から交わりへ】

「宗教改革」によってプロテスタントが誕生したわけですが、カトリックとの違いはどのようなものでしょうか。まず、カトリックではローマ教皇をトップとする集権制度が守られています。カトリックの聖職者は「神父」と呼ばれ男性のみがなることができ、結婚することは許されていません。儀式を行うことができるのは聖職者だけで、プロテスタントに比べると儀式が多いのも特徴のひとつです。

プロテスタントでは「万人祭司」の考えのもと礼拝などで説教を行う教職者は「牧師」と呼ばれます。カトリックとは違って牧師は結婚することができます。プロテスタントの教会では賛美歌が重視されていてゴスペルミュージックなどもここから生まれたものです。

このような違いのあるカトリックとプロテスタントは「宗教改革」以来、対立し続けてきました。しかし500年が経ち、カトリックとプロテスタントは互いに歩み寄ろうと試みはじめています。プロテスタントの大きな組織であるルター派世界連盟とカトリックの総本山であるバチカンは「対決から交わりへ」というタイトルの共同文書を発表しました。この歴史的文書はカトリックとプロテスタントが対話や交流を持つことで違いに歩み寄ろうとする動きのあらわれといえます。

プロテスタントでは「万人祭司」の考えのもと礼拝などで説教を行う教職者は「牧師」と呼ばれます。カトリックとは違って牧師は結婚することができます。プロテスタントの教会では賛美歌が重視されていてゴスペルミュージックなどもここから生まれたものです。

このような違いのあるカトリックとプロテスタントは「宗教改革」以来、対立し続けてきました。しかし500年が経ち、カトリックとプロテスタントは互いに歩み寄ろうと試みはじめています。プロテスタントの大きな組織であるルター派世界連盟とカトリックの総本山であるバチカンは「対決から交わりへ」というタイトルの共同文書を発表しました。この歴史的文書はカトリックとプロテスタントが対話や交流を持つことで違いに歩み寄ろうとする動きのあらわれといえます。

まとめ

今、世界中でいちばん信者の多い宗教がキリスト教です。「宗教改革」やカトリックとプロテスタントの違いなどを知っていれば、キリスト教信者の人との交流もよりスムーズとなるのではないでしょうか。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)