カフカの『変身』を読めば性格診断ができる? 村上春樹も影響された不思議な世界

関連キーワード

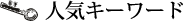

『変身』『審判』『城』などの作品で知られる、チェコの作家フランツ・カフカ(1883~1924)。

短い人生も相まって寡作であったカフカですが、『変身』に代表されるような、シュールな世界観はそれまでの文学に類を見ないものでした。生前こそ十分な名声に恵まれなかったカフカでしたが、カフカ独特の空気感は、文学者のみならず、一般読者の心を瞬く間につかみ、死後ほどなくしてカフカは20世紀を代表する作家としての評価を確立しました。現在では、英語としてKafkaesque(カフカ風の)という形容詞が使われるなど、カフカは文学の垣根を越え、日常生活にまで進出していると言えるでしょう。 日本でもカフカの評価は高まるさて、カフカの作品は、まさしくKafkaesqueとしか言いようのないユニークな空気感を特徴としますが、そうした「カフカワールド」に決定的な影響を与えたのが、フランツの父、ヘルマン・カフカであったことをご存知でしょうか。志賀直哉が父との経験を文学に昇華させたように、カフカの文学にも「父親」の存在が大きな影を落としているのです。フランツの父ヘルマンはどのような人物だったのでしょうか。そして、フランツにとっての父とはどのような存在だったのでしょうか。

短い人生も相まって寡作であったカフカですが、『変身』に代表されるような、シュールな世界観はそれまでの文学に類を見ないものでした。生前こそ十分な名声に恵まれなかったカフカでしたが、カフカ独特の空気感は、文学者のみならず、一般読者の心を瞬く間につかみ、死後ほどなくしてカフカは20世紀を代表する作家としての評価を確立しました。現在では、英語としてKafkaesque(カフカ風の)という形容詞が使われるなど、カフカは文学の垣根を越え、日常生活にまで進出していると言えるでしょう。 日本でもカフカの評価は高まるさて、カフカの作品は、まさしくKafkaesqueとしか言いようのないユニークな空気感を特徴としますが、そうした「カフカワールド」に決定的な影響を与えたのが、フランツの父、ヘルマン・カフカであったことをご存知でしょうか。志賀直哉が父との経験を文学に昇華させたように、カフカの文学にも「父親」の存在が大きな影を落としているのです。フランツの父ヘルマンはどのような人物だったのでしょうか。そして、フランツにとっての父とはどのような存在だったのでしょうか。

1. カフカの生涯は意外に平凡だった

父との関係の前に、カフカの生涯を簡単に見ておきましょう。独特なカフカの小説の世界に馴染んだ読者にとっては、カフカの生い立ちにいくらか奇異なものを期待するかも知れませんが、カフカの生涯は、表向きは平凡です。

フランツ・カフカは1883年、チェコ(当時はオーストリア=ハンガリー帝国)プラハのユダヤ人商人の家庭に生まれました。父のヘルマン・カフカは極貧の家庭に生まれ、若いときから行商や兵役に駆り出されるなど苦労を重ね、ユーリエとの結婚を経てプラハに商店を構えました。ヘルマンは母国語としてチェコ語を、母ユーリエはドイツ語をそれぞれに話しましたが、フランツはドイツ語を母国語としました。したがって、彼の作品はドイツ語で書かれています。

フランツは、長男(二人の弟は生後間もなく死去)として父ヘルマンの期待を自覚し、父を恐れ、父の期待に応えられないという自責のなかで育ちます。性格は繊細で内向的、細身の体躯をもった少年でした。学生時代は、はじめこそ優等生でしたが、しだいに成績は下降し、ようやくのことでギムナジウムを卒業します。大学では積極的な理由もなく「つぶしの効く」法学を学び、卒業後は保険局で働くかたわら、執筆活動に励みました。恋愛に関してはうまくいかず、ユダヤ人女性フェリーツェとは二度の婚約破棄を経験し、結局、家庭を持つことはついにありませんでした。

1917年には肺結核による喀血を経験します。以降、仕事とサナトリウムを往復する生活が数年続き、1922年には仕事をリタイアしました。そして、1924年、ウィーンのサナトリウムにて40歳にしてこの世を去りました。

生前発表された小説は『変身』を含めて10冊に足らず、『城』など、今日カフカの代表作として認められている未完の作品は出版されませんでした。カフカは未発表の作品については焼却処分するよう指示していましたが、友人のマックス・ブロートによって死後に出版されたのでした。

このように、カフカは大学を出てサラリーマンとなり、結核によって若くして亡くなった。というごく普通の人生を送りました。

また小説家としても、生前には多少の文名こそ得たものの、死後の名声には無論及ぶべくもありませんでした。

フランツ・カフカは1883年、チェコ(当時はオーストリア=ハンガリー帝国)プラハのユダヤ人商人の家庭に生まれました。父のヘルマン・カフカは極貧の家庭に生まれ、若いときから行商や兵役に駆り出されるなど苦労を重ね、ユーリエとの結婚を経てプラハに商店を構えました。ヘルマンは母国語としてチェコ語を、母ユーリエはドイツ語をそれぞれに話しましたが、フランツはドイツ語を母国語としました。したがって、彼の作品はドイツ語で書かれています。

フランツは、長男(二人の弟は生後間もなく死去)として父ヘルマンの期待を自覚し、父を恐れ、父の期待に応えられないという自責のなかで育ちます。性格は繊細で内向的、細身の体躯をもった少年でした。学生時代は、はじめこそ優等生でしたが、しだいに成績は下降し、ようやくのことでギムナジウムを卒業します。大学では積極的な理由もなく「つぶしの効く」法学を学び、卒業後は保険局で働くかたわら、執筆活動に励みました。恋愛に関してはうまくいかず、ユダヤ人女性フェリーツェとは二度の婚約破棄を経験し、結局、家庭を持つことはついにありませんでした。

1917年には肺結核による喀血を経験します。以降、仕事とサナトリウムを往復する生活が数年続き、1922年には仕事をリタイアしました。そして、1924年、ウィーンのサナトリウムにて40歳にしてこの世を去りました。

生前発表された小説は『変身』を含めて10冊に足らず、『城』など、今日カフカの代表作として認められている未完の作品は出版されませんでした。カフカは未発表の作品については焼却処分するよう指示していましたが、友人のマックス・ブロートによって死後に出版されたのでした。

このように、カフカは大学を出てサラリーマンとなり、結核によって若くして亡くなった。というごく普通の人生を送りました。

また小説家としても、生前には多少の文名こそ得たものの、死後の名声には無論及ぶべくもありませんでした。

2. 父ヘルマンに怯える文豪フランツ・カフカ

死に先立つこと5年、1919年の秋に、カフカは父へ宛てた40ページほどの手紙を書きます。

この『父への手紙』Brief an den Vaterとして知られる手紙には、カフカの透徹な目によって分析された、彼と父の関係が披瀝されており、カフカ文学の根底に流れる「父」という要素に光をあてる貴重な資料となっています。なお、『父の手紙』は、母と妹の意見によって実際に父ヘルマンの目に触れることはありませんでした。

カフカが冒頭で書いているように『父への手紙』は、フランツがなぜ父を恐れるのか、という点について幼年時代の記憶や印象をもとに分析した手紙です。

フランツ少年が夜な夜な水を求めて騒いだところ、父の逆鱗に触れ、下着のまま家の中庭に連れて行かれた、という幼少体験を語る部分はとくに有名です。

フランツにとって父はどのような存在だったのでしょうか。『父への手紙』の記述によれば、フランツは、父の大きな肉体に恐怖を抱き、自らのひ弱さを強く自覚させられていた、と言います。あるいは、フランツは、ヘルマンが息子には厳しくするテーブルマナーを自分では守らない、といった父の理不尽さを暴君的と捉えています。つまり、フランツにとって、ヘルマンはその大きな体で理不尽を通す存在として写っていたのです。また、父の前では自らのひ弱な体を自覚させられ、「父のようにはなれない、父の期待には応えられない」といった挫折の原体験は、繊細なフランツの心を自己批判に向けさせるに十分なものでした。

この『父への手紙』Brief an den Vaterとして知られる手紙には、カフカの透徹な目によって分析された、彼と父の関係が披瀝されており、カフカ文学の根底に流れる「父」という要素に光をあてる貴重な資料となっています。なお、『父の手紙』は、母と妹の意見によって実際に父ヘルマンの目に触れることはありませんでした。

カフカが冒頭で書いているように『父への手紙』は、フランツがなぜ父を恐れるのか、という点について幼年時代の記憶や印象をもとに分析した手紙です。

フランツ少年が夜な夜な水を求めて騒いだところ、父の逆鱗に触れ、下着のまま家の中庭に連れて行かれた、という幼少体験を語る部分はとくに有名です。

フランツにとって父はどのような存在だったのでしょうか。『父への手紙』の記述によれば、フランツは、父の大きな肉体に恐怖を抱き、自らのひ弱さを強く自覚させられていた、と言います。あるいは、フランツは、ヘルマンが息子には厳しくするテーブルマナーを自分では守らない、といった父の理不尽さを暴君的と捉えています。つまり、フランツにとって、ヘルマンはその大きな体で理不尽を通す存在として写っていたのです。また、父の前では自らのひ弱な体を自覚させられ、「父のようにはなれない、父の期待には応えられない」といった挫折の原体験は、繊細なフランツの心を自己批判に向けさせるに十分なものでした。

3. カフカの作品にみる「父」

父ヘルマンの影はフランツの性格のみならず、彼の作品にまで影を落としています。

たとえば『審判』Das Urteil。この作品には、主人公のゲオルグが年老いた父をベッドに寝かしつけると、突然体が弱っているはずの父がベッドからパッと飛び起き、ゲオルグに向けて罪の数々を並び立てた挙句、「溺死しろ」とまくしたて、ゲオルグは卒然と外へ駆け出し川に身を投げてしまう、という摩訶不思議なシーンがあります。

まさしくKafkaesqueな謎のシーンですが、『父への手紙』に出てきた、「理不尽な父」や、「父への罪悪感、劣等感」というイメージを踏まえれば、カフカ自身の言わば強迫観念がストレートに現れたシーンであるとも言えます。

とくにカフカの罪悪感と自己批判が強く現れている作品が『変身』でしょう。ある日突然、虫(Ungeziefer、害虫くらいの意味。必ずしも虫を意味しない。)になってしまった、という出来事を淡々と描くインパクトの強い作品ですが、この作品もまた、カフカの自己批判、家庭の期待に応えられない罪悪感という、『父への手紙』の視座から眺めると、単なる奇想天外な小説ではなくなります。『変身』を読むにあたっては、虫になった主人公ザムザの心の動きに注意が行きがちですが、カフカの親子関係を知った上で読むと、彼を取り巻く家族の様子の描写が新しい意味を持って迫ってくるはずです。

このように、カフカの作品には『父への手紙』に描かれるような父との幼少体験が、尾を引いていることが分かります。

小説家カフカの原動力の一端は、「パパが怖い!」の気持ちにあったのです。

たとえば『審判』Das Urteil。この作品には、主人公のゲオルグが年老いた父をベッドに寝かしつけると、突然体が弱っているはずの父がベッドからパッと飛び起き、ゲオルグに向けて罪の数々を並び立てた挙句、「溺死しろ」とまくしたて、ゲオルグは卒然と外へ駆け出し川に身を投げてしまう、という摩訶不思議なシーンがあります。

まさしくKafkaesqueな謎のシーンですが、『父への手紙』に出てきた、「理不尽な父」や、「父への罪悪感、劣等感」というイメージを踏まえれば、カフカ自身の言わば強迫観念がストレートに現れたシーンであるとも言えます。

とくにカフカの罪悪感と自己批判が強く現れている作品が『変身』でしょう。ある日突然、虫(Ungeziefer、害虫くらいの意味。必ずしも虫を意味しない。)になってしまった、という出来事を淡々と描くインパクトの強い作品ですが、この作品もまた、カフカの自己批判、家庭の期待に応えられない罪悪感という、『父への手紙』の視座から眺めると、単なる奇想天外な小説ではなくなります。『変身』を読むにあたっては、虫になった主人公ザムザの心の動きに注意が行きがちですが、カフカの親子関係を知った上で読むと、彼を取り巻く家族の様子の描写が新しい意味を持って迫ってくるはずです。

このように、カフカの作品には『父への手紙』に描かれるような父との幼少体験が、尾を引いていることが分かります。

小説家カフカの原動力の一端は、「パパが怖い!」の気持ちにあったのです。

あなたのカフカはほんとのカフカ? カフカ作品のテクスト問題

カフカは生前、10に満たないわずかな数の作品しか出版していません。しかも、すべて短編集だったため、分量的にも限られたものでした。そのため、カフカの生きていた時代に彼の作家としての才能を見抜いていた人はわずかで、フランツ・カフカという名前は一般的にはそれほど知られてはいませんでした。

しかし、こんにち書店には、カフカが生前に出版した『変身』などの小品のほかにも『審判』や『城』といった、カフカの分厚い作品が並んでいます。現在、カフカの代表作として認められているこれら作品の多くは、カフカの死後に出版されたものなのです。

かつてこれらの作品は、ひょっとすると私たちの手には届かず、永遠に失われてしまう危機にありました。先に少し触れましたが、カフカはそれら傑作群が世に出ることを許さず、驚くことに遺書には、死後彼の未発表原稿を焼却するように書いているのです。では、どのようにしてカフカの残した草稿が本となり、翻訳されて私たちの手に届いたのでしょうか。その過程には、現代もなお続く「ほんとカフカ」をめぐる数々の挑戦がありました。

しかし、こんにち書店には、カフカが生前に出版した『変身』などの小品のほかにも『審判』や『城』といった、カフカの分厚い作品が並んでいます。現在、カフカの代表作として認められているこれら作品の多くは、カフカの死後に出版されたものなのです。

かつてこれらの作品は、ひょっとすると私たちの手には届かず、永遠に失われてしまう危機にありました。先に少し触れましたが、カフカはそれら傑作群が世に出ることを許さず、驚くことに遺書には、死後彼の未発表原稿を焼却するように書いているのです。では、どのようにしてカフカの残した草稿が本となり、翻訳されて私たちの手に届いたのでしょうか。その過程には、現代もなお続く「ほんとカフカ」をめぐる数々の挑戦がありました。

1. カフカの友人マックス・ブロート

カフカの死後、カフカの傑作たちを世に送り出したのは、カフカの友人であり、自身も作家であったチェコのマックス・ブロート (1884~1968) という人物でした。

ブロートはカフカの死後2ヵ月と経たないうちに『カフカの遺稿』というエッセイを書きました。そこでブロートは、カフカの遺書を公開するとともに、カフカの遺志に反して遺稿の出版をすることを宣言します。ところで、カフカが本心から出版に反対していたかどうかは、難しい問題です。(この問題に関しては、この記事の末尾の「おまけ」で触れます)

ブロートは早くからカフカの才能を認め、彼の存命中から出版を手伝ったり、渋るカフカを押してなかば強制的に作品を出版したりと、カフカの作品を世に広めるために精力的に活動しました。カフカの死後もその意気は衰えず、戦火からカフカの草稿を守りぬいたり、「カフカ全集」の出版に尽力したりと、ブロートは大活躍しました。カフカを無名の存在から一気に世界的文学者に押し上げたのは、少なからずブロートの功績と言えるでしょう。

このように、功績の大きいブロートですが、しだいにその「罪」の面が明らかになっていきます。皮肉にも、カフカを知ってもらいたいというブロートの熱意が、カフカの姿をゆがめてしまったのです。

ブロートはカフカの死後2ヵ月と経たないうちに『カフカの遺稿』というエッセイを書きました。そこでブロートは、カフカの遺書を公開するとともに、カフカの遺志に反して遺稿の出版をすることを宣言します。ところで、カフカが本心から出版に反対していたかどうかは、難しい問題です。(この問題に関しては、この記事の末尾の「おまけ」で触れます)

ブロートは早くからカフカの才能を認め、彼の存命中から出版を手伝ったり、渋るカフカを押してなかば強制的に作品を出版したりと、カフカの作品を世に広めるために精力的に活動しました。カフカの死後もその意気は衰えず、戦火からカフカの草稿を守りぬいたり、「カフカ全集」の出版に尽力したりと、ブロートは大活躍しました。カフカを無名の存在から一気に世界的文学者に押し上げたのは、少なからずブロートの功績と言えるでしょう。

このように、功績の大きいブロートですが、しだいにその「罪」の面が明らかになっていきます。皮肉にも、カフカを知ってもらいたいというブロートの熱意が、カフカの姿をゆがめてしまったのです。

2. マックス・ブロートの「罪」

ブロートの「罪」とはなにか。そのひとつは、カフカのイメージを、ブロートが作ってしまったことでした。

カフカを直接知るブロートの意見は、カフカの読み方に影響を与えずにはいられませんでした。カフカ研究が初期段階にあったころ、カフカの多くの草稿を所持し、カフカと知己であったというアドヴァンテージをもつブロートのカフカ解釈は、スタンダードな解釈として受け入れられがちだったのです。しかし、そのブロートのカフカ解釈は、現代からみれば偏った解釈でした。

ブロートのカフカ解釈は、神学的で哲学的な方向性を持っていました。たとえば、「この作品のAは神を象徴していて、この人物のBという行動は懺悔を意味する」といったように。こうしたブロートの解釈は、カフカのイメージを作り上げ、別のカフカの読みの可能性を妨げることとなりました。カフカ研究者、明星聖子氏は、ブロートのこの「罪」について具体例を挙げて検討したのち、次のように端的に述べています。「ブロートの解釈は、カフカが文学の言葉で、すなわち多義性をもった言葉で語ったものを、あっさりと神学的概念で一義的に解いてしまっている」(『新しいカフカ 「編集」が変えるテクスト』慶應義塾大学出版会 2002)一方、丘沢静也氏は、「こうして、まじめで深刻な「カフカ」、文学というよりは思想や宗教でしかない「カフカ」がプロデュースされ、カフカ論の大行進がはじまり、カフカ産業が生まれた」、とユーモアを交えてブロートの影響を述べています。

ブロートの「罪」の2つ目は、ブロートのテクスト編集の不手際です。ブロートは前述の通り、無名だったカフカの全集を実現させましたが、そのテクスト編集において、ブロートの解釈が混じり込んでしまったのです。

ブロートの草稿の扱いは、かなりルーズなものでした。たとえば、ブロートは『カフカの遺稿』というエッセイでカフカの遺書を公開したことは前に述べましたが、公開された遺書からは、ちゃっかり日付が削除されていたりします。とくに意味があるとは思えないこの日付の削除が、のちのカフカ研究者を大いに苦しめるのですが、そのことについては明星聖子氏の前掲書をご覧ください。

この遺書の例のように、カフカのテクストに関して、ブロートは自分がいらないと思ったり読みにくいと思ったりしたところには、手を入れてしまう人でした。ブロートの手入れは、たとえば、

・カフカの綴りまちがいを訂正

・カフカ独特の句読点やプラハ・ドイツ語の訛りといった癖の修正

・読みやすいように段落を追加

・題名、章分け、章の配列への変更。(e.g.『失踪者』を『アメリカ』として出版。)

などが挙げられます。ブロート本人はオリジナルに忠実だと主張しているものの、これらの編集を通じて、カフカのテクストにはブロートの解釈が紛れ込んでしまうこととなりました。

これら、ブロートの「罪」は悪意あってなされたことではありませんでしたが、結局、「ほんとのカフカ」が見えにくくなってしまったのも事実。こうした、ブロートの「ありがた迷惑」を取り除くべく、1968年のブロートの死後である1970年代、ひとつの動きが現れます。それが「批判版カフカ全集」の編纂でした。

カフカを直接知るブロートの意見は、カフカの読み方に影響を与えずにはいられませんでした。カフカ研究が初期段階にあったころ、カフカの多くの草稿を所持し、カフカと知己であったというアドヴァンテージをもつブロートのカフカ解釈は、スタンダードな解釈として受け入れられがちだったのです。しかし、そのブロートのカフカ解釈は、現代からみれば偏った解釈でした。

ブロートのカフカ解釈は、神学的で哲学的な方向性を持っていました。たとえば、「この作品のAは神を象徴していて、この人物のBという行動は懺悔を意味する」といったように。こうしたブロートの解釈は、カフカのイメージを作り上げ、別のカフカの読みの可能性を妨げることとなりました。カフカ研究者、明星聖子氏は、ブロートのこの「罪」について具体例を挙げて検討したのち、次のように端的に述べています。「ブロートの解釈は、カフカが文学の言葉で、すなわち多義性をもった言葉で語ったものを、あっさりと神学的概念で一義的に解いてしまっている」(『新しいカフカ 「編集」が変えるテクスト』慶應義塾大学出版会 2002)一方、丘沢静也氏は、「こうして、まじめで深刻な「カフカ」、文学というよりは思想や宗教でしかない「カフカ」がプロデュースされ、カフカ論の大行進がはじまり、カフカ産業が生まれた」、とユーモアを交えてブロートの影響を述べています。

ブロートの「罪」の2つ目は、ブロートのテクスト編集の不手際です。ブロートは前述の通り、無名だったカフカの全集を実現させましたが、そのテクスト編集において、ブロートの解釈が混じり込んでしまったのです。

ブロートの草稿の扱いは、かなりルーズなものでした。たとえば、ブロートは『カフカの遺稿』というエッセイでカフカの遺書を公開したことは前に述べましたが、公開された遺書からは、ちゃっかり日付が削除されていたりします。とくに意味があるとは思えないこの日付の削除が、のちのカフカ研究者を大いに苦しめるのですが、そのことについては明星聖子氏の前掲書をご覧ください。

この遺書の例のように、カフカのテクストに関して、ブロートは自分がいらないと思ったり読みにくいと思ったりしたところには、手を入れてしまう人でした。ブロートの手入れは、たとえば、

・カフカの綴りまちがいを訂正

・カフカ独特の句読点やプラハ・ドイツ語の訛りといった癖の修正

・読みやすいように段落を追加

・題名、章分け、章の配列への変更。(e.g.『失踪者』を『アメリカ』として出版。)

などが挙げられます。ブロート本人はオリジナルに忠実だと主張しているものの、これらの編集を通じて、カフカのテクストにはブロートの解釈が紛れ込んでしまうこととなりました。

これら、ブロートの「罪」は悪意あってなされたことではありませんでしたが、結局、「ほんとのカフカ」が見えにくくなってしまったのも事実。こうした、ブロートの「ありがた迷惑」を取り除くべく、1968年のブロートの死後である1970年代、ひとつの動きが現れます。それが「批判版カフカ全集」の編纂でした。

3. 「批判版カフカ全集」

20世紀後半のドイツにおいては、編集やテクスト受容の歴史のなかで紛れ込んだ解釈を実証的に明らかにする「史的批判」の動きが広まりました。カフカの場合は、マックス・ブロート版への批判として、1982年の『城』の出版に始まる「批判版カフカ全集」(Kritische Kafka-Aufgabe)がその第一の試みでした。この「批判版カフカ全集」プロジェクトの中心となった、イギリスのマルコム・ペィスリー (Malcolm Pasley、 1926~2004)は、ブロート所蔵のカフカ草稿を継いだ人物でした。

1974年、ドイツのヴッパタール大学「プラハのドイツ語大学」を拠点として始まった「批判版カフカ全集」は、本文編と資料編に分かれているという特徴を持ちます。そして、資料編はさらに、次の4部に分かれます。

・「伝承」…原稿の様子(大きさやインクの色など)を記す。

・「成立」…原稿の成立時期、どのように書かれたか、章分けの根拠などを記す。

・「編集上の手入れ」…編集の際に改変した事項の一覧。

・「異文」…作者による書き直しの一覧。

このようにして、カフカのテクストの洗練を目指して始められた「批判版カフカ全集」でしたが、詳細な校訂報告などの成果はありましたが、ブロート版からの完全な脱却にはなりませんでした。たとえば、「批判版カフカ全集」においても、ブロートと同様、文法や綴りの間違いや句読点の修正がなされています。もちろん、資料編に照らしあわせれば、修正が分かるものの、なかには断りのない修正も存在しました。また、『審判』の場合のように、カフカの手によってまとまった作品として完成をみなかった草稿に関しても、内容の筋などを根拠に一冊にまとめたことも批判の的となります。こうしたなかで、「批判版カフカ全集」の完成まだきに、またひとつ新しいプロジェクトが発足します。それが、「史的校訂版カフカ全集」でした。

1974年、ドイツのヴッパタール大学「プラハのドイツ語大学」を拠点として始まった「批判版カフカ全集」は、本文編と資料編に分かれているという特徴を持ちます。そして、資料編はさらに、次の4部に分かれます。

・「伝承」…原稿の様子(大きさやインクの色など)を記す。

・「成立」…原稿の成立時期、どのように書かれたか、章分けの根拠などを記す。

・「編集上の手入れ」…編集の際に改変した事項の一覧。

・「異文」…作者による書き直しの一覧。

このようにして、カフカのテクストの洗練を目指して始められた「批判版カフカ全集」でしたが、詳細な校訂報告などの成果はありましたが、ブロート版からの完全な脱却にはなりませんでした。たとえば、「批判版カフカ全集」においても、ブロートと同様、文法や綴りの間違いや句読点の修正がなされています。もちろん、資料編に照らしあわせれば、修正が分かるものの、なかには断りのない修正も存在しました。また、『審判』の場合のように、カフカの手によってまとまった作品として完成をみなかった草稿に関しても、内容の筋などを根拠に一冊にまとめたことも批判の的となります。こうしたなかで、「批判版カフカ全集」の完成まだきに、またひとつ新しいプロジェクトが発足します。それが、「史的校訂版カフカ全集」でした。

4.「史的批判版カフカ全集」

1995年1月、カフカの著作権が切れるこの年に、「史的批判版カフカ全集」

(Historisch-kritische Kafka-Ausgabe)プロジェクトが始動しました。中心となったのはローラント・ロイス。ロイスらは、「批判版」の反省から、かなりラディカルに思える手法を採用します。それはすなわち、「カフカの書いた原稿をそのまま提示する」という手法でした。「史的批判版」は、見開き右ページにカフカの原稿の写真を、左ページにその「古文書学的翻字」と言われる、原稿の本文及び書き直し、書き損じまでを忠実に活字にしたもの、という構成になっており、紙とCD-ROMで出版されました。ついに、原稿を写真でそのまま提示する、というところまで「史的批判版」は踏み込んだのです。

さらに「ブロート版」と「批判版」で共通して問題となった、完成された本としてカフカの作品を提示するというアプローチすら、「史的批判版」は放棄しました。

驚くべき例は『審判』の編集法。なんと、これまでのように一冊に集めることはせず、カフカの草稿通り、16冊に分けられたのです。もちろん各分冊には、順列はありません。カフカが順列を指示していないからです。これは当然、読者にしてみればたいへんに読みにくいものです。出版社も困るでしょう。しかし、これほどまでに「史的批判版」は徹底しているのです。

さらに「ブロート版」と「批判版」で共通して問題となった、完成された本としてカフカの作品を提示するというアプローチすら、「史的批判版」は放棄しました。

驚くべき例は『審判』の編集法。なんと、これまでのように一冊に集めることはせず、カフカの草稿通り、16冊に分けられたのです。もちろん各分冊には、順列はありません。カフカが順列を指示していないからです。これは当然、読者にしてみればたいへんに読みにくいものです。出版社も困るでしょう。しかし、これほどまでに「史的批判版」は徹底しているのです。

5.「ほんとのカフカ」を求めて

こうしたテクスト編集の歴史には、一般の読者にとってはついていけないところがあるかもしれません。いくらカフカがそう書いたからといって、16冊に分かれていたら、読みにくいことは間違いありません。それに、ブロート版のへ批判は、ブロートが読みやすさを求めたがゆえに招いた批判でもありました。読者とカフカ研究者の求めるものは必ずしも一致しません。「史的批判版」に基づいた新訳『訴訟』(光文社古典新訳文庫、従来訳では『審判』)でも、16冊ではなく1冊の本として出版されているのです。訳者の丘沢氏は、「史的批判版」の意図に背いていることを自覚しながら、やはり一冊の本という形を採用したのです。

しかし、こうしたカフカのテクストの徹底した洗い出し(もっとも、カフカの間違いなどを復活させたのですから、「汚し出し」と言うべきかもしれませんが)は、カフカの読み方を変えることに違いないでしょう。丘沢静也氏は、こうしたカフカのテクスト整備を、クラシック音楽の「ピリオド奏法」にたとえています。「ピリオド奏法」とは、作曲家の時代の慣習に従う演奏法を指し、作曲家の意図に徹底した分析を通じて到達しよう、という動きのはじまりとなった動きです。これに並行して、自筆譜にまでさかのぼった楽譜の原典版(Urtext)の編集も進みました。こうしたクラシック音楽の運動は、シューベルトの『未完成』における「アクセントとディクレッシェンド」問題など、楽譜そのものの変化につながっただけではなく、作品の演奏の可能性を多いに広めました。もはや、「ンジャジャジャーン」とは形容しきれないほど、たくさんの『運命』解釈が生まれています。『運命』という愛称も問題視されるようにもなりました。ベートーヴェンの表情はここ50年で大きく変わったのです。そして、そうした新しい解釈は、往年の名演奏を新たな耳で聞くことを可能にします。カフカも同じでしょう。新しいカフカは、往年のブロートの解釈を新しい目で見ることを可能にします。そして、新しいカフカ解釈の自由を与えます。10年、20年と経ったのち、カフカがどんな表情をしているのか、それは研究者だけにでなく読者の手にもゆだねられています。

しかし、こうしたカフカのテクストの徹底した洗い出し(もっとも、カフカの間違いなどを復活させたのですから、「汚し出し」と言うべきかもしれませんが)は、カフカの読み方を変えることに違いないでしょう。丘沢静也氏は、こうしたカフカのテクスト整備を、クラシック音楽の「ピリオド奏法」にたとえています。「ピリオド奏法」とは、作曲家の時代の慣習に従う演奏法を指し、作曲家の意図に徹底した分析を通じて到達しよう、という動きのはじまりとなった動きです。これに並行して、自筆譜にまでさかのぼった楽譜の原典版(Urtext)の編集も進みました。こうしたクラシック音楽の運動は、シューベルトの『未完成』における「アクセントとディクレッシェンド」問題など、楽譜そのものの変化につながっただけではなく、作品の演奏の可能性を多いに広めました。もはや、「ンジャジャジャーン」とは形容しきれないほど、たくさんの『運命』解釈が生まれています。『運命』という愛称も問題視されるようにもなりました。ベートーヴェンの表情はここ50年で大きく変わったのです。そして、そうした新しい解釈は、往年の名演奏を新たな耳で聞くことを可能にします。カフカも同じでしょう。新しいカフカは、往年のブロートの解釈を新しい目で見ることを可能にします。そして、新しいカフカ解釈の自由を与えます。10年、20年と経ったのち、カフカがどんな表情をしているのか、それは研究者だけにでなく読者の手にもゆだねられています。

おまけ:<カフカは出版嫌い? 複雑な思い>

遺書で遺稿の焼却を命じたカフカですが、彼は自分の作品が出版されることを本当に望まなかったのでしょうか。問題はそう単純ではありません。カフカの気持ちの手がかりを求めて、彼の出版に対するアンビバレンスが表明されたエピソードが紹介されている『カフカとの対話』(グスタフ・ヤノーホ著、吉田仙太郎訳)を紐解いてみましょう。

カフカの存命中、小説『流刑地』が出版されたときのこと。カフカのもとに完成した『流刑地』の見本が届くと、カフカは不機嫌にこんなことを言ったと言います。

「私のなぐり書きが書物になると、いつも不安を覚えるのです」

ではなぜ刷らせるのか、という当然の質問には次のように答えています。

マックス・ブロート、フェリークス・ヴェルチュ、そうした友人たちが皆、私の書いたものをなにかと取り上げてしまう。そして、いつの間にか出版契約を結んでしまっては私を驚かすのです。私はその友人たちに不快を与えたくない。そこで、もともとまったく私的な手記や筆のすさびにすぎぬものが、結局出版されてしまいます。私の人間としての弱点の個人的な証拠書類が、印刷され、しかも売りに出るのです。マックス・ブロートを筆頭に、友人たちがそれを文芸に仕立て上げようと妄想しているためであり、私に、孤独の証言を破棄するだけの力がないためです。

この言葉を見ると、確かにカフカは「弱点の個人的な証拠書類」と言い放つくらい、自分の作品を評価していません。そうなると、やはり出版を望んでいなかったのでしょうか。しかし、続けてカフカは声色を変え次のように付け足しています。

いま私が言ったことは、むろん、単なる誇張であり、友人に対するささやかな悪意にすぎません。事実は、私自身これらの出版に協力している。私はすでにそれほどの恥知らずに堕落しています。自分の弱点の口実に、私は私の周囲の影響を実際以上に誇大視します。これは当然偽満です。私はほかでもない法律家だ。私はだから、悪から手を切ることができないのです。

「自分の弱点の口実に、私は私の周囲の影響を実際以上に誇大視します」、つまり、カフカには心の底には出版したいという思いがあるものの自分からはできない、だからマックス・ブロートら友人が勝手に出版したことにする、これは偽満だ、とカフカは言うのです。もっと簡単に言えば、「本当はやりたいけど踏み切れない、そこで他人のせいにして、やむなくやったことにする」というところでしょうか。似たような感情を経験したことのある方も多いのではないでしょうか。

このカフカの言葉を考えると、マックス・ブロートがカフカの遺稿を出版したことは、あながちカフカの遺志に反していなかったのかも知れません。

カフカの存命中、小説『流刑地』が出版されたときのこと。カフカのもとに完成した『流刑地』の見本が届くと、カフカは不機嫌にこんなことを言ったと言います。

「私のなぐり書きが書物になると、いつも不安を覚えるのです」

ではなぜ刷らせるのか、という当然の質問には次のように答えています。

マックス・ブロート、フェリークス・ヴェルチュ、そうした友人たちが皆、私の書いたものをなにかと取り上げてしまう。そして、いつの間にか出版契約を結んでしまっては私を驚かすのです。私はその友人たちに不快を与えたくない。そこで、もともとまったく私的な手記や筆のすさびにすぎぬものが、結局出版されてしまいます。私の人間としての弱点の個人的な証拠書類が、印刷され、しかも売りに出るのです。マックス・ブロートを筆頭に、友人たちがそれを文芸に仕立て上げようと妄想しているためであり、私に、孤独の証言を破棄するだけの力がないためです。

この言葉を見ると、確かにカフカは「弱点の個人的な証拠書類」と言い放つくらい、自分の作品を評価していません。そうなると、やはり出版を望んでいなかったのでしょうか。しかし、続けてカフカは声色を変え次のように付け足しています。

いま私が言ったことは、むろん、単なる誇張であり、友人に対するささやかな悪意にすぎません。事実は、私自身これらの出版に協力している。私はすでにそれほどの恥知らずに堕落しています。自分の弱点の口実に、私は私の周囲の影響を実際以上に誇大視します。これは当然偽満です。私はほかでもない法律家だ。私はだから、悪から手を切ることができないのです。

「自分の弱点の口実に、私は私の周囲の影響を実際以上に誇大視します」、つまり、カフカには心の底には出版したいという思いがあるものの自分からはできない、だからマックス・ブロートら友人が勝手に出版したことにする、これは偽満だ、とカフカは言うのです。もっと簡単に言えば、「本当はやりたいけど踏み切れない、そこで他人のせいにして、やむなくやったことにする」というところでしょうか。似たような感情を経験したことのある方も多いのではないでしょうか。

このカフカの言葉を考えると、マックス・ブロートがカフカの遺稿を出版したことは、あながちカフカの遺志に反していなかったのかも知れません。

カフカの恋人 ミレナ・イェセンスカー

ミレナ・イェセンスカーという女性をご存知でしょうか。知っている方のほとんどは彼女のことを「カフカの恋人」として記憶していることでしょう。

ミレナは20世紀というチェコにとって激動の時代を、自由奔放に力強く生きた女性でした。死後、ミレナは主にカフカ研究という文脈のなかで知られ、語られてきました。しかし、ミレナの人生においてカフカとの恋愛はほんのわずかな部分を占めるにすぎません。

ここで、激動の20世紀前半のチェコを生きた女性、ミレナ・イェセンスカーの人生をご紹介します。

ミレナは20世紀というチェコにとって激動の時代を、自由奔放に力強く生きた女性でした。死後、ミレナは主にカフカ研究という文脈のなかで知られ、語られてきました。しかし、ミレナの人生においてカフカとの恋愛はほんのわずかな部分を占めるにすぎません。

ここで、激動の20世紀前半のチェコを生きた女性、ミレナ・イェセンスカーの人生をご紹介します。

1. 奔放な少女時代

2. 遊び、社交、恋愛、結婚、自立

母の死後、ミレナは二人の親友とあわせて三人で、若さのままにあらゆることを経験しました。ミレナは、とてもお行儀のよいとは言えない自由奔放な服装で町に出てゆき、女子のたしなみはなんのその、といった感じで、泥棒したり、モルヒネを試したり、父親のお金をネコババしたり、ボーイフレンドを作ったりと、気の向くままに世界を味わったと言います。

ギムナジウム卒業後、ミレナは医学部に進学するもじきに辞め、音楽学校に入学するも講義には出ず、例の友人と三人組で自由にプラハの町を歩き回り、そのうちに、「アルコ」という青年文学者たちが集まるカフェに出入りするようになりました。「アルコ」には、カフカの友人で、カフカの作品の出版に尽力したマックス・ブロートもいました。

ミレナは「アルコ」で、常連客であったユダヤ人、エルンスト・ポラックに恋しました。この恋は、しかし父のヤンの逆鱗に触れました。チェコ民族を愛するヤンにとって、娘がユダヤ人と付き合うことが許せなかったのです。ミレナは父の反対を押し切って1917年に身籠りました。子供は堕ろされ、ついにミレナは父ヤンによって精神病院に入れられてしまいました。しかし、ミレナは退院後すぐにポラックと結婚しました。

結婚後、ミレナはウィーンに移ります。しかし、ポラックの心は別の女性の方へと向かい、結婚生活はうまくいきません。また、ウィーンという町の雰囲気や保守的・退廃的な思潮に、ミレナが馴染めなかったとしても不思議はありません。また、父との不和にミレナの浪費癖が重なって、経済的にも苦しむこととなりました。そのため、ミレナはチェコ語の教師や翻訳のアルバイトで糊口をしのぎ、文筆活動もはじめました。彼女が公に向けて書いた最初の記事「ウィーン」は、学生時代一緒に遊び歩いた友人の仲介があって、雑誌『トリブナ』に掲載されました。「ウィーン」では、ウィーンの華やかな社交界の裏に苦しむ貧困な人々が暮らす、ミレナが見るウィーンの姿が描かれています。

ギムナジウム卒業後、ミレナは医学部に進学するもじきに辞め、音楽学校に入学するも講義には出ず、例の友人と三人組で自由にプラハの町を歩き回り、そのうちに、「アルコ」という青年文学者たちが集まるカフェに出入りするようになりました。「アルコ」には、カフカの友人で、カフカの作品の出版に尽力したマックス・ブロートもいました。

ミレナは「アルコ」で、常連客であったユダヤ人、エルンスト・ポラックに恋しました。この恋は、しかし父のヤンの逆鱗に触れました。チェコ民族を愛するヤンにとって、娘がユダヤ人と付き合うことが許せなかったのです。ミレナは父の反対を押し切って1917年に身籠りました。子供は堕ろされ、ついにミレナは父ヤンによって精神病院に入れられてしまいました。しかし、ミレナは退院後すぐにポラックと結婚しました。

結婚後、ミレナはウィーンに移ります。しかし、ポラックの心は別の女性の方へと向かい、結婚生活はうまくいきません。また、ウィーンという町の雰囲気や保守的・退廃的な思潮に、ミレナが馴染めなかったとしても不思議はありません。また、父との不和にミレナの浪費癖が重なって、経済的にも苦しむこととなりました。そのため、ミレナはチェコ語の教師や翻訳のアルバイトで糊口をしのぎ、文筆活動もはじめました。彼女が公に向けて書いた最初の記事「ウィーン」は、学生時代一緒に遊び歩いた友人の仲介があって、雑誌『トリブナ』に掲載されました。「ウィーン」では、ウィーンの華やかな社交界の裏に苦しむ貧困な人々が暮らす、ミレナが見るウィーンの姿が描かれています。

3. カフカとの恋

ミレナの名を知らしめることとなるカフカとの関係は、1920年、カフカ作品の翻訳の許可を求めるミレナの一通の手紙にはじまりました。その後、カフカとミレナは毎日1通以上の手紙を送りあいました。カフカは恋人に向けて膨大な数の手紙を残していることで有名ですが、ミレナの場合も例外ではなく、ミレナに向けた手紙は『ミレナへの手紙』(白水社、池内紀訳)として一冊の本となっています。

文通をして距離を縮めたミレナとカフカでしたが、文通をはじめて3ヵ月が経ってようやく二人はウィーンで対面しました。この出会いがカフカの心を動かしたのか、彼はすでにあった婚約を破棄しています。ミレナのほうは夫のポラックと離婚できず、結局、プラハでの再会の末、カフカとミレナの関係は冷めていきました。しかし、恋冷めてのちも二人は友人として付き合い、ミレナは死に際のカフカの見舞いにも訪れています。

文通をして距離を縮めたミレナとカフカでしたが、文通をはじめて3ヵ月が経ってようやく二人はウィーンで対面しました。この出会いがカフカの心を動かしたのか、彼はすでにあった婚約を破棄しています。ミレナのほうは夫のポラックと離婚できず、結局、プラハでの再会の末、カフカとミレナの関係は冷めていきました。しかし、恋冷めてのちも二人は友人として付き合い、ミレナは死に際のカフカの見舞いにも訪れています。

4. ジャーナリストとして

ミレナは文筆業で身を立てていきました。彼女は『トリブナ』のほかに『ナーロドニー・リスティ』(Narodni listy、国民新聞)にも記事を書き、そのほかにも数々の翻訳をこなすなど、文才を生かして精力的に活動しました。

1925年にはポラックと離婚し、プラハに戻っています。そこで『ナーロドニー・リスティ』の編集部に迎えられ、生活者の目を通して書かれるミレナの記事は読者の人気を博しました。また、ミレナは映画を好み、たびたび映画に関する記事も書いています。1926年には建築家ヤロミール・クレイツェル(Jaromir Krejcar)と再婚し、1928年には命がけの出産の末、娘ヤナが生まれました。しかし、この出産によって関節炎が悪化し入院生活と治療によるモルヒネ中毒に苦しむようになりました。1929年には『ナーロドニー・リスティ』での職も失い、しだいに共産主義に傾倒していき、1934年にはソ連に旅立ったクレイツェルと離婚、共産党員のクリンゲルとの同棲がはじまりました。しかし、ここでも父は共産主義者のクリンゲルをよく思いませんでした。

職を探しあぐねていたミレナは友人のつてを頼って匿名であちこちに寄稿し生計を立てていましたが、ようやく1938年に『プシートムノスト』(Pritomnost、現在)で記事を書く仕事を得て、オーストラリア併合といったナチスに関する評論、ファシズム、社会問題に関する記事など、幅広い分野で健筆をふるいました。記事は読者の心をつかみ、ミレナは執筆に忙しい日々を過ごしました。

1925年にはポラックと離婚し、プラハに戻っています。そこで『ナーロドニー・リスティ』の編集部に迎えられ、生活者の目を通して書かれるミレナの記事は読者の人気を博しました。また、ミレナは映画を好み、たびたび映画に関する記事も書いています。1926年には建築家ヤロミール・クレイツェル(Jaromir Krejcar)と再婚し、1928年には命がけの出産の末、娘ヤナが生まれました。しかし、この出産によって関節炎が悪化し入院生活と治療によるモルヒネ中毒に苦しむようになりました。1929年には『ナーロドニー・リスティ』での職も失い、しだいに共産主義に傾倒していき、1934年にはソ連に旅立ったクレイツェルと離婚、共産党員のクリンゲルとの同棲がはじまりました。しかし、ここでも父は共産主義者のクリンゲルをよく思いませんでした。

職を探しあぐねていたミレナは友人のつてを頼って匿名であちこちに寄稿し生計を立てていましたが、ようやく1938年に『プシートムノスト』(Pritomnost、現在)で記事を書く仕事を得て、オーストラリア併合といったナチスに関する評論、ファシズム、社会問題に関する記事など、幅広い分野で健筆をふるいました。記事は読者の心をつかみ、ミレナは執筆に忙しい日々を過ごしました。

5. 強制収容所での死

ナチスの影がチェコにも及ぶようになると、チェコから亡命する者が増えていきました。ミレナと生活をともにしていたクリンゲルもイギリスへ向けてチェコを去りました。しかし、ミレナは『プシートムノスト』に残って、チェコの独立を擁護し、ナチスに対してペンによる抵抗を続けました。当然、検閲や呼び出しを受け、やがて『プシートムノスト』が発禁となると、地下新聞で執筆を続けました。

1940年、ミレナは逮捕され、裁判で無罪となり、一旦はプラハに戻ったものの、ラーベンスブリュクの女性強制収容所に送られました。強制収容所ではわずかな文通が許されるのみでしたが、父との文通を通じて和解がむすばれました。また、のちに『カフカの恋人 ミレナ』(平凡社ライブラリーに邦訳あり)を書いて彼女の存在を世に知らしめたブーバー=ノイマンと知り合い、親しい友人となりました。しかし、厳しい環境はしだいにミレナの体を蝕み、1944年5月17日、腎臓摘出手術からおよそ1ヵ月後に47年の生涯を終えることになりました。

ミレナの死後、マックス・ブロートのカフカの評伝改訂版にその名が示されて以降、カフカ研究のなかに位置付けられました。しかし、その後、チェコの政治状況や女性の社会参画といった世の中の流れや、ブーバーや娘ヤナらの伝記の出版のなかで、あるときは独立した女性のモデルとして、あるときは激しい恋情に駆られた女性として、史実と神話の混ざり合いのなかでさまざまに描かれてきました。いずれにせよミレナが「カフカの恋人」とひとくくりにはできない、多彩な女性であったことに違いはありません。

1940年、ミレナは逮捕され、裁判で無罪となり、一旦はプラハに戻ったものの、ラーベンスブリュクの女性強制収容所に送られました。強制収容所ではわずかな文通が許されるのみでしたが、父との文通を通じて和解がむすばれました。また、のちに『カフカの恋人 ミレナ』(平凡社ライブラリーに邦訳あり)を書いて彼女の存在を世に知らしめたブーバー=ノイマンと知り合い、親しい友人となりました。しかし、厳しい環境はしだいにミレナの体を蝕み、1944年5月17日、腎臓摘出手術からおよそ1ヵ月後に47年の生涯を終えることになりました。

ミレナの死後、マックス・ブロートのカフカの評伝改訂版にその名が示されて以降、カフカ研究のなかに位置付けられました。しかし、その後、チェコの政治状況や女性の社会参画といった世の中の流れや、ブーバーや娘ヤナらの伝記の出版のなかで、あるときは独立した女性のモデルとして、あるときは激しい恋情に駆られた女性として、史実と神話の混ざり合いのなかでさまざまに描かれてきました。いずれにせよミレナが「カフカの恋人」とひとくくりにはできない、多彩な女性であったことに違いはありません。

声に出して読みたいフランツ・カフカのクセになるカオスワールド案内|世界史|趣味時間

目覚めると虫になっていた男の話「変身」で世に知られる小説家フランツ・カフカ(1883~1924)。

「変身」が出版された1915年からすでに100年以上の月日が経過していますが、その小説世界は多くの文学者へ影響を与え続けています。

「不条理小説」と言われることの多いカフカの作品は難解そうに見えますが、読んでみると意外にそうでもないのです。一度はまるとクセになるカオスワールドへご案内いたしましょう。

「変身」が出版された1915年からすでに100年以上の月日が経過していますが、その小説世界は多くの文学者へ影響を与え続けています。

「不条理小説」と言われることの多いカフカの作品は難解そうに見えますが、読んでみると意外にそうでもないのです。一度はまるとクセになるカオスワールドへご案内いたしましょう。

はじまりは朗読から……

カフカが生まれたのはチェコ共和国のプラハです。

大学卒業後のカフカは労働者傷害保険協会で働きながら小説の執筆をしました。カフカが書き残した作品のうちほとんどは短編作品で、作品を書き上げると文学仲間や家族に朗読して聞かせていたそうです。「変身」を朗読するカフカとそれを聞く仲間たちは笑い声をあげていたと言います。気味の悪い深刻な小説というイメージを持たれがちな「変身」ですが、作者も友人たちも「ユーモラスな話」として捉えていたのですね。またカフカは仲間内での朗読だけでなく、公開の席での朗読も行っています。「流刑地にて」という作品を朗読した集まりでは、残酷な処刑道具の描写に席を立つ人が続いたと言います。

短編の多いカフカの作品は日本語に翻訳されたものが容易に入手できますし、「青空文庫」という無料の電子図書館でも数作品が公開されています。作者のカフカがそうしたように、短編作品を朗読してみるのもオススメです。文字で読むだけでは感じられないような作品の味わい方が楽しめることでしょう。たとえば短編作品の「家長の心配」は青空文庫で読むと約1500文字ですから、読み上げの平均的速度(1分間に300文字)よりゆっくり朗読しても6~7分ほどしかかかりません。カフカの作品は朗読に向いていることから、近年ではイギリスの人気俳優ベネディクト・カンバーバッチバッチによる朗読が英BBCラジオで放送されたり、日本でもしばしばカフカの作品を取り上げた朗読劇が上演されてもいます。

大学卒業後のカフカは労働者傷害保険協会で働きながら小説の執筆をしました。カフカが書き残した作品のうちほとんどは短編作品で、作品を書き上げると文学仲間や家族に朗読して聞かせていたそうです。「変身」を朗読するカフカとそれを聞く仲間たちは笑い声をあげていたと言います。気味の悪い深刻な小説というイメージを持たれがちな「変身」ですが、作者も友人たちも「ユーモラスな話」として捉えていたのですね。またカフカは仲間内での朗読だけでなく、公開の席での朗読も行っています。「流刑地にて」という作品を朗読した集まりでは、残酷な処刑道具の描写に席を立つ人が続いたと言います。

短編の多いカフカの作品は日本語に翻訳されたものが容易に入手できますし、「青空文庫」という無料の電子図書館でも数作品が公開されています。作者のカフカがそうしたように、短編作品を朗読してみるのもオススメです。文字で読むだけでは感じられないような作品の味わい方が楽しめることでしょう。たとえば短編作品の「家長の心配」は青空文庫で読むと約1500文字ですから、読み上げの平均的速度(1分間に300文字)よりゆっくり朗読しても6~7分ほどしかかかりません。カフカの作品は朗読に向いていることから、近年ではイギリスの人気俳優ベネディクト・カンバーバッチバッチによる朗読が英BBCラジオで放送されたり、日本でもしばしばカフカの作品を取り上げた朗読劇が上演されてもいます。

「変身」だけじゃもったいない!カフカ作品をもっと知りたい!

「変身」で知られるカフカは約20年間の執筆生活の中で数多くの作品を書いています。まずは読みやすく面白い短編作品でカフカの世界の最初の扉を開いてみませんか。

青空文庫でも読めるおすすめの短編作品をご紹介いたしましょう。

まずは「皇帝の使者」。臨終の床にいる皇帝から伝言を聞いた使者が「君」のもとへ派遣される、という話です。約1000文字のとても短い小説で、「君」に語りかける文章でつづられています。使者は「君」のもとへたどり着くことができません。皇帝の伝言とは何だろう、どうして使者は「君」のところへいつまでも着かないのだろう、などど考えてしまいますが、まずはさっと黙読してから1、2度声に出して読んでみてください。何だかよく分からないことが、分からないままでOKのような気がしてくる不思議な感覚を味わえるのではないかと思います。

次は「家長の心配」という短編です。こちらも1500文字程度の短い作品です。「オドラデク」というモノの正体をめぐる文章ですが、いろいろと説明されてもさっぱり正体がつかめません。作中に何回もでてくる「オドラデク」という言葉が不可思議な魔法の呪文のようにジワジワと効いてきて、何度も読み返したくなる作品です。

そして「最初の苦悩」は約2800文字ですから、5~6分で読める作品。興業中はずっと1日中ブランコの上にいる生活を送るサーカスの空中ブランコ乗りの話です。彼には理解者としてのサーカスの興業主がいます。空中ブランコ乗りの「最初の苦悩」が何なのか、が肝心な部分ですが、それは読む人がそれぞれに好きな解釈をすればよいのではないでしょうか。そうした自由な解釈をする余地がたっぷりあるところがカフカの作品の魅力のひとつなのです。

青空文庫でも読めるおすすめの短編作品をご紹介いたしましょう。

まずは「皇帝の使者」。臨終の床にいる皇帝から伝言を聞いた使者が「君」のもとへ派遣される、という話です。約1000文字のとても短い小説で、「君」に語りかける文章でつづられています。使者は「君」のもとへたどり着くことができません。皇帝の伝言とは何だろう、どうして使者は「君」のところへいつまでも着かないのだろう、などど考えてしまいますが、まずはさっと黙読してから1、2度声に出して読んでみてください。何だかよく分からないことが、分からないままでOKのような気がしてくる不思議な感覚を味わえるのではないかと思います。

次は「家長の心配」という短編です。こちらも1500文字程度の短い作品です。「オドラデク」というモノの正体をめぐる文章ですが、いろいろと説明されてもさっぱり正体がつかめません。作中に何回もでてくる「オドラデク」という言葉が不可思議な魔法の呪文のようにジワジワと効いてきて、何度も読み返したくなる作品です。

そして「最初の苦悩」は約2800文字ですから、5~6分で読める作品。興業中はずっと1日中ブランコの上にいる生活を送るサーカスの空中ブランコ乗りの話です。彼には理解者としてのサーカスの興業主がいます。空中ブランコ乗りの「最初の苦悩」が何なのか、が肝心な部分ですが、それは読む人がそれぞれに好きな解釈をすればよいのではないでしょうか。そうした自由な解釈をする余地がたっぷりあるところがカフカの作品の魅力のひとつなのです。

カオスな小説世界にどっぷりとつかりたい!

短編作品でカフカの小説世界へ入ったら次の扉に手をかけてみてください。短編より少し長い作品として「断食芸人」はぜひ読んでおきたい一作です。短編「最初の苦悩」でもサーカスが舞台となっていましたが、カフカはサーカスが好きだったようです。「断食芸人」はサーカスで芸として檻の中で断食をする男の話です。かつては人気のあった断食芸は今では誰も見る人がいなくなってしまいました。それでも男は断食芸をやめません。少し長いといっても20~30分で読み切れる分量です。男はどうして断食をやめないのかという問いに対して「うまいと思う食べものを見付けることができなかったからだ。うまいと思うものを見付けていたら、きっと、世間の評判になんかならないで、きっとあんたやほかの人たちみたいに腹いっぱい食っていたことだろうよ」と答えます(原田義人訳)。

また村上春樹の「海辺のカフカ」なかでも言及されている「流刑地にて」は青空文庫では「処刑の話」(大久保ゆう訳)と「流刑地で」(原田義人訳)のふたつの翻訳を読むことができます。流刑地で処刑の立ち会いをすることになった旅行者が、処刑に用いる装置について将校からくわしく説明されます。最後に将校は、自らこの処刑装置にかかり死ぬのですが……。この作品はカフカによる朗読会に来ていた詩人リルケによって称賛を受けたと言います。またイアン・カーティスとフランク・ザッパはこの作品からのインスピレーションによる楽曲を作ってもいて、音楽ジャンルへも影響を与えています。

また村上春樹の「海辺のカフカ」なかでも言及されている「流刑地にて」は青空文庫では「処刑の話」(大久保ゆう訳)と「流刑地で」(原田義人訳)のふたつの翻訳を読むことができます。流刑地で処刑の立ち会いをすることになった旅行者が、処刑に用いる装置について将校からくわしく説明されます。最後に将校は、自らこの処刑装置にかかり死ぬのですが……。この作品はカフカによる朗読会に来ていた詩人リルケによって称賛を受けたと言います。またイアン・カーティスとフランク・ザッパはこの作品からのインスピレーションによる楽曲を作ってもいて、音楽ジャンルへも影響を与えています。

自分がどういう性格か知りたくなったら「カフカ」がオススメ

SNSやネットニュースなど、キャッチーで過剰な情報の波におぼれスマホの画面を追うだけでも多忙な毎日を送る現代人は、ついつい自分自身のリアルをおろそかにし、その結果として自分とはなんなのかという根本を見失いがちです。

心にどっと疲れを感じたときは、気分転換に旅をしたり美味しいものを食べたりすることもオススメですが、動き回りたい気分ではない場合、ただ静かにときを過ごしたり、心を癒したりしたい際に手にとっていただきたのが、「カフカ」です。

フランツ・カフカの作品を今まで読んだことはありますか?

「そういえば……」と記憶の蓋を開けると、学生時代に推薦図書としてかつて手にした経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

目にする何もかもが新鮮さに富んでいた10代の頃に読むカフカと、就職・結婚・子育てetc……さまざまな人生経験を積み、若さをどこか遠いところから眺めるようになった大人世代で読むカフカは、同じ文学なのに視点がくるりと変わる印象があります。

自分が今なにを大切にしていて、どんな温度で愛を感じているか。そんな自分自身が感じているストレスを客観視できる文学として、カフカを今夜読んでみてはいかがでしょうか。

心にどっと疲れを感じたときは、気分転換に旅をしたり美味しいものを食べたりすることもオススメですが、動き回りたい気分ではない場合、ただ静かにときを過ごしたり、心を癒したりしたい際に手にとっていただきたのが、「カフカ」です。

フランツ・カフカの作品を今まで読んだことはありますか?

「そういえば……」と記憶の蓋を開けると、学生時代に推薦図書としてかつて手にした経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

目にする何もかもが新鮮さに富んでいた10代の頃に読むカフカと、就職・結婚・子育てetc……さまざまな人生経験を積み、若さをどこか遠いところから眺めるようになった大人世代で読むカフカは、同じ文学なのに視点がくるりと変わる印象があります。

自分が今なにを大切にしていて、どんな温度で愛を感じているか。そんな自分自身が感じているストレスを客観視できる文学として、カフカを今夜読んでみてはいかがでしょうか。

「カフカ文学」、その代表作は

さまざまな作品のあるフランツ・カフカカフカの代表作『変身』とはどんな内容だったでしょうか。

1912年、カフカが労働傷害保険局に勤務するかたわらに執筆したこの長編小説は、「働き者で家族思いの主人公がある日ベッドで目が覚めたら、毒々しい多足歩行の昆虫に変身していた」という衝撃的な幕開けから始まります。

おそらく若い10代の頃にこの作品に触れた場合、印象に残るのは昆虫のグロテスクな生態であったり、家族から迫害される恐怖といった、変身してしまった自分に向けられた冷たさなどの負の部分ではないでしょうか。

しかし、人生経験を積むに従い、家族を守るために必死で働いてきた主人公が働けなくなったことへの安心感と戸惑いや、二度と触れられない最愛の家族への憧れ、ときに見せる家族の思いやりへの感動など、小さな幸せを噛みしめるみにくい主人公である昆虫とのシンパシーを感じることも多いかも知れません。

カフカの作風は「夢の論理」と評されていて、サクサクとしたリアリズムに滑稽なほどのファンタジーが混じる、まるで他人が寝てる間に見たとりとめのない夢の話を淡々とされているような感覚が特徴です。

その現実と非現実がシームレスに混ざりあうカフカの世界に迷い込むと、ついつい自分が無意識に今求めている温もりや希望、そして支えなどにハッと気づくことがあるのではないでしょうか。

1912年、カフカが労働傷害保険局に勤務するかたわらに執筆したこの長編小説は、「働き者で家族思いの主人公がある日ベッドで目が覚めたら、毒々しい多足歩行の昆虫に変身していた」という衝撃的な幕開けから始まります。

おそらく若い10代の頃にこの作品に触れた場合、印象に残るのは昆虫のグロテスクな生態であったり、家族から迫害される恐怖といった、変身してしまった自分に向けられた冷たさなどの負の部分ではないでしょうか。

しかし、人生経験を積むに従い、家族を守るために必死で働いてきた主人公が働けなくなったことへの安心感と戸惑いや、二度と触れられない最愛の家族への憧れ、ときに見せる家族の思いやりへの感動など、小さな幸せを噛みしめるみにくい主人公である昆虫とのシンパシーを感じることも多いかも知れません。

カフカの作風は「夢の論理」と評されていて、サクサクとしたリアリズムに滑稽なほどのファンタジーが混じる、まるで他人が寝てる間に見たとりとめのない夢の話を淡々とされているような感覚が特徴です。

その現実と非現実がシームレスに混ざりあうカフカの世界に迷い込むと、ついつい自分が無意識に今求めている温もりや希望、そして支えなどにハッと気づくことがあるのではないでしょうか。

チェコ生まれのユダヤ系、カフカはどんな人だった?

フランツ・カフカとは、一体どんな人物だったのでしょう。

1914年から始まった第一次世界大戦にてヨーロッパが混乱していた時代の前後にかけて、カフカは活発に創作活動をしました。カフカの暮らしたプラハはドイツ文化圏の国として、ほぼドイツの一部と考えられていました。その中でユダヤ人としてのアイデンティティにときに迷いながらも、労働者傷害保険協会という堅い会社に勤める誠実で真面目な会社員と、作家という二足のわらじを履いていたのです。

欧米による帝国主義的領土分割の餌食となった東アジアを中心に、自分たちとは関係のない他国を富ませるための領土線を勝手に引かれるのであれば、自分たちの祖先や血脈をもとにした、他人にとやかくされない国境を築こうという民族主義思想が高まり、それは戦乱の渦中にあったヨーロッパでも広く受け入れられる主義となりました。

カフカのルーツであるユダヤ人もまた、ドイツ敗戦後の連合国側の苛烈な要求により激しく右傾化するドイツによって運命は翻弄されていきます。

生前のカフカは、そんな揺れるプラハにおいて、堅い職業につきながら作家活動をする、あまり名の知れた作家ではない存在だったのですが、死後、皮肉にもドイツではなく、フランスやイギリス、アメリカなどで、その「シュールレアリズム」な世界観が大評判となり、次々に翻訳され出版されるようになりました。

カフカ的な作風はブームとなり、「カフカ風」という言葉まで定着するほど、21世紀の今もなお世界の文壇に深い影響を及ぼしています。

1914年から始まった第一次世界大戦にてヨーロッパが混乱していた時代の前後にかけて、カフカは活発に創作活動をしました。カフカの暮らしたプラハはドイツ文化圏の国として、ほぼドイツの一部と考えられていました。その中でユダヤ人としてのアイデンティティにときに迷いながらも、労働者傷害保険協会という堅い会社に勤める誠実で真面目な会社員と、作家という二足のわらじを履いていたのです。

欧米による帝国主義的領土分割の餌食となった東アジアを中心に、自分たちとは関係のない他国を富ませるための領土線を勝手に引かれるのであれば、自分たちの祖先や血脈をもとにした、他人にとやかくされない国境を築こうという民族主義思想が高まり、それは戦乱の渦中にあったヨーロッパでも広く受け入れられる主義となりました。

カフカのルーツであるユダヤ人もまた、ドイツ敗戦後の連合国側の苛烈な要求により激しく右傾化するドイツによって運命は翻弄されていきます。

生前のカフカは、そんな揺れるプラハにおいて、堅い職業につきながら作家活動をする、あまり名の知れた作家ではない存在だったのですが、死後、皮肉にもドイツではなく、フランスやイギリス、アメリカなどで、その「シュールレアリズム」な世界観が大評判となり、次々に翻訳され出版されるようになりました。

カフカ的な作風はブームとなり、「カフカ風」という言葉まで定着するほど、21世紀の今もなお世界の文壇に深い影響を及ぼしています。

カフカ的な作品よりも、今日は「本物のカフカ」に触れてみては?

『変身』の他にも、フランツ・カフカには『審判』や『判決』など、有名な作品が多く存在しますが、現実と非現実が混在する、夢の中を歩くような不思議なリアルを感じるカフカ的な作品は、現代社会にはさまざまなジャンルの小説として繰り返し出版されているのですが、その始まりの物語、本物の「カフカの小説」を読んでみてはいかがでしょうか。

氾濫する情報や感情に押し流されてしまいがちな、自分の本当の心や願望が、突然すっきりとクリアになるかも知れません。

氾濫する情報や感情に押し流されてしまいがちな、自分の本当の心や願望が、突然すっきりとクリアになるかも知れません。

が裕福な家庭出身であり、父がのちに開業し医学部の教授に就いたことから、幼少時代のミレナが貧困に苦しむということはありませんでした。父ヤンはチェコ民族としての自覚を強く持ち、彼の民族主義的な考えはのちにミレナとの不和の原因となります。カフカもまた父を恐れ、関係がうまくいきませんでしたが、ミレナの場合は父を恐れることなく、自己を通して父に対抗し続けました。<br /><br />

1907年、ミレナは女子ギムナジウム・ミネルヴァに入学します。このギムナジウムはオーストリア=ハンガリー帝国初めての女子ギムナジウムでしたが、設立にはチェコの自立のために教育ある女性の教育を目指す、という民族的な意図もあり、ミレナの入学には、おそらく父のヤンの意向があったことでしょう。ギムナジウム・ミネルヴァの進歩的な校風は、のちの自由奔放で意思の強いミレナの人格形成に大きく影響しました。<br /><br />

在学中、母が貧血で倒れ、ミレナは看護をする日々が続きました。その間、ミレナは多くの本を読みました。母はミレナが16歳の1913年に亡くなりましたが、これ以後、ミレナは奔放な性格のままに広い世界へと羽を広げます。

)

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)