英雄か?アンチヒーローか?ブレヒトの戯曲『ガリレイの生涯』で蘇るガリレオ

関連キーワード

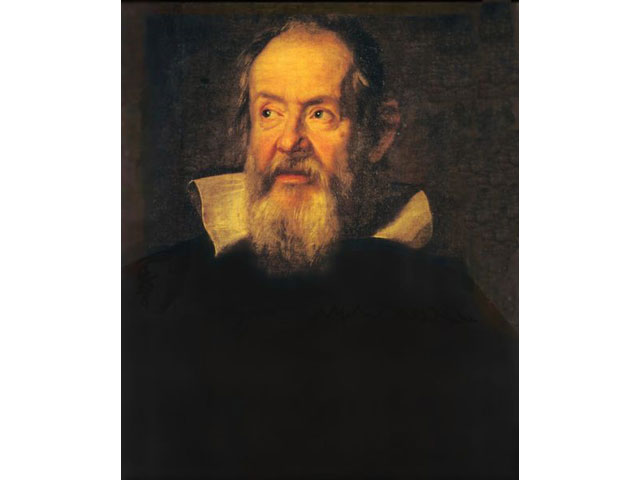

イタリアの学者ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)は、地動説をとなえたことで、コペルニクスやティコ・ブラエと並んで歴史上に名を留めています。

ガリレオが否定した天動説は、それまでの社会秩序、具体的には教会を頂点とした身分制秩序の基盤となる考え。そこに個人的ないざこざも絡んで、ご存知の通りガリレオは教会の審問にかけられました。審問においてガリレオが「それでも地球は回っている」とつぶやいた、というエピソードはあまりにも有名です。

しかし、このガリレオ裁判は、「科学vs.教会」、「真摯な学者ガリレオvs.頑迷な教会」などといった固定した図式で語られがちです。なによりも「それでも地球は回っている」という伝説が、ガリレオ・ガリレイを「ヒーロー」として肯定的に捉える風潮を表しています。(ちなみに、ガリレオが実際にそのように発言したという証拠はありません。)

こうしたガリレオ観に異を唱えたのが、20世紀ドイツの劇作家ベルトルト・ブレヒト(1898-1956)でした。彼の戯曲『ガリレイの生涯』は、ガリレオと教会、民衆の姿を描く中で、従来のガリレオ像に反省を促すとともに、科学者と権力者という現代的かつ普遍的な問題に取り組んだ、非常に多面的な作品です。ブレヒトは、ガリレオに対してどのように判決を下したのか、『ガリレイの生涯』の成り立ち、作中の台詞、ブレヒトのことばを手掛かりに探っていきたいと思います。

(註)本文中の引用はすべて『ガリレイの生涯』岩淵達治訳 岩波文庫 1979に依っています。『ガリレイの生涯』の手に入りやすい文庫本としてはほかに、谷川道子訳(光文社古典新訳文庫)があります。

ガリレオが否定した天動説は、それまでの社会秩序、具体的には教会を頂点とした身分制秩序の基盤となる考え。そこに個人的ないざこざも絡んで、ご存知の通りガリレオは教会の審問にかけられました。審問においてガリレオが「それでも地球は回っている」とつぶやいた、というエピソードはあまりにも有名です。

しかし、このガリレオ裁判は、「科学vs.教会」、「真摯な学者ガリレオvs.頑迷な教会」などといった固定した図式で語られがちです。なによりも「それでも地球は回っている」という伝説が、ガリレオ・ガリレイを「ヒーロー」として肯定的に捉える風潮を表しています。(ちなみに、ガリレオが実際にそのように発言したという証拠はありません。)

こうしたガリレオ観に異を唱えたのが、20世紀ドイツの劇作家ベルトルト・ブレヒト(1898-1956)でした。彼の戯曲『ガリレイの生涯』は、ガリレオと教会、民衆の姿を描く中で、従来のガリレオ像に反省を促すとともに、科学者と権力者という現代的かつ普遍的な問題に取り組んだ、非常に多面的な作品です。ブレヒトは、ガリレオに対してどのように判決を下したのか、『ガリレイの生涯』の成り立ち、作中の台詞、ブレヒトのことばを手掛かりに探っていきたいと思います。

(註)本文中の引用はすべて『ガリレイの生涯』岩淵達治訳 岩波文庫 1979に依っています。『ガリレイの生涯』の手に入りやすい文庫本としてはほかに、谷川道子訳(光文社古典新訳文庫)があります。

1. 『ガリレイの生涯』の成り立ち

ブレヒトが、ガリレオの伝記的な劇作『ガリレイの生涯』を完成させたのは、1938年のこと。1938年はオーストラリア併合や、ミュンヘン会議によるズデーテン地方の割譲など、ナチス宿願の拡大政策がいよいよ現実となった時代でした。ブレヒトは早くも1933年にはナチスの支配を逃れてドイツを亡命し、デンマークに身を寄せていましたから、当時はブレヒトにとっては悪夢の時代であったことは想像に難くありません。『ガリレイの生涯』の冒頭で謳歌される「新時代」の幕開けとその挫折は、同時にナチスの謳歌した「新時代」の病理を解剖したものでもあります。(岩波文庫版 岩淵達治解説を参照)

『ガリレイの生涯』が書かれた時代は、科学者が権力者によって政治や戦争に利用された時代でもありました。その最たる出来事が1945年の広島・長崎への原爆投下です。この出来事に衝撃を受けたブレヒトは、『ガリレイの生涯』を「ガリレオの罪」をより強調したものへと改作しました。

こうして時勢の影響下、推敲・改作の末に書き上げられた『ガリレイの生涯』ですが、ブレヒトはこの戯曲を一歴史劇に留まらず、問題と矛盾をはらんだ現代劇として描いています。『ガリレイの生涯』においてブレヒトが提示する問題意識とはなんだったのか、その一端を紹介します。

『ガリレイの生涯』が書かれた時代は、科学者が権力者によって政治や戦争に利用された時代でもありました。その最たる出来事が1945年の広島・長崎への原爆投下です。この出来事に衝撃を受けたブレヒトは、『ガリレイの生涯』を「ガリレオの罪」をより強調したものへと改作しました。

こうして時勢の影響下、推敲・改作の末に書き上げられた『ガリレイの生涯』ですが、ブレヒトはこの戯曲を一歴史劇に留まらず、問題と矛盾をはらんだ現代劇として描いています。『ガリレイの生涯』においてブレヒトが提示する問題意識とはなんだったのか、その一端を紹介します。

2. ガリレオは英雄か?

『ガリレイの生涯』の一つのテーマが「英雄」です。劇中、ガリレオが地動説を撤回するシーンにおいて、彼の支持者アンドレアは、「英雄のいない国は不幸だ!」といい、ガリレオは「違うぞ、英雄を必要とする国が不幸なんだ。」と応えます。別のところでは、ブレヒトはガリレオに「ひとりの人間にしか書けないような科学的著作はなんてありはしないよ。」と語らせています。さらにブレヒトは上演にあたっては、観客がガリレオに感情同化することは避けなければならない、とも書いています。

このようにブレヒトは、『ガリレイの生涯』において、ガリレオが英雄となる余地を徹底して排し、あくまで客観的に提示する姿勢を貫きます。(この手法は異化効果と呼ばれ、ブレヒト劇の特徴でもあります。)

一方、ブレヒトは教会の描き方にも意識的です。ブレヒトは教会を単なる信仰の頑迷な擁護者としてではなく、ガリレオを意のままに手懐ける有能な権力機構として描いています。また、『ガリレイの生涯』においては、教会とガリレオの衝突がほとんど描かれないことからも、ブレヒトは教会を「アンチヒーロー」としては決して位置付けていないことは明らかです。こうした書き方をすることによって、ブレヒトはガリレオから従来の英雄というベールを剥奪し、ガリレオを断罪するのです。劇の終わり近く、ガリレオは次のように自己非難をします。

「私は、自分の知識を権力者に引き渡して、彼らがそれを全く自分の都合で使ったり使わなかったり、悪用したりできるようにしてしまった。」(p.193)

あるいは、ブレヒトの言葉を引用すれば、

「現実にガリレイは、天文学と物理学を豊かにした、だが同時にこの両科学から社会的な意義を殆ど奪い取ることによって豊かにしたのである。」

ということになります。

つまり、ブレヒトはガリレオの英雄性を否定し、「異化効果」によってガリレオの功罪を浮き彫りにするのです。

このようにブレヒトは、『ガリレイの生涯』において、ガリレオが英雄となる余地を徹底して排し、あくまで客観的に提示する姿勢を貫きます。(この手法は異化効果と呼ばれ、ブレヒト劇の特徴でもあります。)

一方、ブレヒトは教会の描き方にも意識的です。ブレヒトは教会を単なる信仰の頑迷な擁護者としてではなく、ガリレオを意のままに手懐ける有能な権力機構として描いています。また、『ガリレイの生涯』においては、教会とガリレオの衝突がほとんど描かれないことからも、ブレヒトは教会を「アンチヒーロー」としては決して位置付けていないことは明らかです。こうした書き方をすることによって、ブレヒトはガリレオから従来の英雄というベールを剥奪し、ガリレオを断罪するのです。劇の終わり近く、ガリレオは次のように自己非難をします。

「私は、自分の知識を権力者に引き渡して、彼らがそれを全く自分の都合で使ったり使わなかったり、悪用したりできるようにしてしまった。」(p.193)

あるいは、ブレヒトの言葉を引用すれば、

「現実にガリレイは、天文学と物理学を豊かにした、だが同時にこの両科学から社会的な意義を殆ど奪い取ることによって豊かにしたのである。」

ということになります。

つまり、ブレヒトはガリレオの英雄性を否定し、「異化効果」によってガリレオの功罪を浮き彫りにするのです。

3. ガリレオにおける「疑い」と「信仰」

ガリレイは戯曲の冒頭で、地動説による時代の転換を次のように表現しました。

「何千年もの間、「信仰」がでんと構えていたその場所を、今占領しているのは「疑い」だ。」(p.13)

この「信仰」と「疑い」の問題は戯曲を通じて多層的に展開されるテーマとなります。知ること、つまりサイエンスは「疑い」を基調としています。

ですから、科学者たるガリレオはまちがいなく「疑い」の人です。しかし、ブレヒトはそうした一面的な見方を潔しとしません。ガリレオは疑う一方で、神を信じ、理性を信じることをやめません。こうした矛盾は最後まで解消されることはありません。ブレヒトはこうした矛盾を残すことで、英雄ではない、弱さをもつ普通の人間としてのガリレオ像を示します。

『ガリレイの生涯』において、「疑い」を引き起こす「知りたい」という気持ちが、人間のやみがたい本能で、既存の秩序(たとえば天動説)を揺るがすものとして描かれていることも見逃せません。一方で、「信じる」という気持ちは、「知りたい」という気持ちから生じる「疑い」を押し殺すものとして対置されます。

「何千年もの間、「信仰」がでんと構えていたその場所を、今占領しているのは「疑い」だ。」(p.13)

この「信仰」と「疑い」の問題は戯曲を通じて多層的に展開されるテーマとなります。知ること、つまりサイエンスは「疑い」を基調としています。

ですから、科学者たるガリレオはまちがいなく「疑い」の人です。しかし、ブレヒトはそうした一面的な見方を潔しとしません。ガリレオは疑う一方で、神を信じ、理性を信じることをやめません。こうした矛盾は最後まで解消されることはありません。ブレヒトはこうした矛盾を残すことで、英雄ではない、弱さをもつ普通の人間としてのガリレオ像を示します。

『ガリレイの生涯』において、「疑い」を引き起こす「知りたい」という気持ちが、人間のやみがたい本能で、既存の秩序(たとえば天動説)を揺るがすものとして描かれていることも見逃せません。一方で、「信じる」という気持ちは、「知りたい」という気持ちから生じる「疑い」を押し殺すものとして対置されます。

4. 蘇るガリレオ 『ガリレイの生涯』の現代的意義

ブレヒトが、『ガリレイの生涯』を通じて投げかけたテーマ、すなわち、科学の社会性、英雄性、人間の「知」がはらむ無秩序への志向といったものは現代でも依然、重要なテーマであります。

ブレヒトは、英雄として墓地に眠るガリレオを『ガリレイの生涯』でもって叩き起こし、ガリレオを現代の科学のはらむ問題の焦点として蘇らせたのです。

ブレヒトは、英雄として墓地に眠るガリレオを『ガリレイの生涯』でもって叩き起こし、ガリレオを現代の科学のはらむ問題の焦点として蘇らせたのです。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)