バロック音楽ってどんな音楽かご存知ですか?そもそもは宮廷・教会への捧げもの。そして身近なものへ転身!

関連キーワード

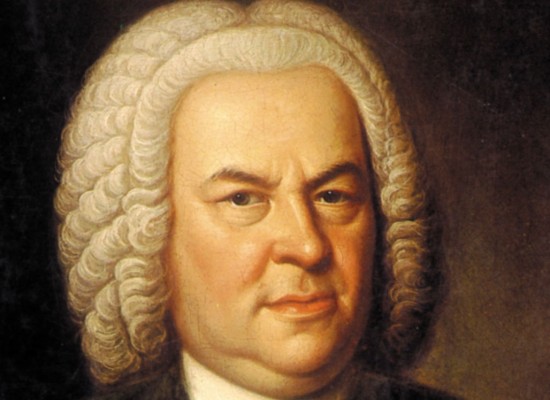

クラシック音楽といえば、コンサート・ホールで大規模なオーケストラを聴く、といったイメージをしがちですが、西洋クラシック音楽の歴史において、コンサート・ホールに集って音楽を楽しむようになったのはここ200年のこと。モーツァルトやベートーヴェンに先立つ、ヨハン・セバスチャン・バッハの時代に隆盛を極める「バロック音楽」においては、事情が異なりました。「バロック音楽」と聞くとバッハの音楽を想像される方も多いでしょうが、実際のところ、いったいどういう音楽なのでしょうか。

「バロック」とは

そもそも「バロック」という言葉の意味はなんでしょうか。

この「バロック」という時代区分はもともと、音楽以外の芸術や建築に使われており、「バロック音楽」という分類の初出は、クルト・ザックスの1919年の論文でした。

「バロック」の意味としては、「大きくていびつな真珠」を意味するという説や、論理学における冗長な形式を意味する「バロコ」に由来するという説があり、「大きくて不恰好」といったニュアンスの言葉であったようです。

このやや否定的な「バロック」という言葉はやがて美術史のカテゴリーとして使われるようになり、否定的なニュアンスは薄まっていきました。

この「バロック」という時代区分はもともと、音楽以外の芸術や建築に使われており、「バロック音楽」という分類の初出は、クルト・ザックスの1919年の論文でした。

「バロック」の意味としては、「大きくていびつな真珠」を意味するという説や、論理学における冗長な形式を意味する「バロコ」に由来するという説があり、「大きくて不恰好」といったニュアンスの言葉であったようです。

このやや否定的な「バロック」という言葉はやがて美術史のカテゴリーとして使われるようになり、否定的なニュアンスは薄まっていきました。

バロック音楽はいつの音楽か

「バロック」と呼び慣わされている時代区分を見ておきます。

美術史における「バロック」は16世紀末から18世紀はじめごろのヨーロッパの様式を指しますが、「バロック音楽」の時代区分もおおむねこれに一致し、17世紀のはじめから、ヨハン・セバスチャン・バッハが没する1750年ごろを指すのが一般的です。

美術史における「バロック」は16世紀末から18世紀はじめごろのヨーロッパの様式を指しますが、「バロック音楽」の時代区分もおおむねこれに一致し、17世紀のはじめから、ヨハン・セバスチャン・バッハが没する1750年ごろを指すのが一般的です。

バロック音楽の特徴

バロック音楽と社会的背景

まず、バロック音楽がどのような場所で、どのような目的で作曲・演奏されたのか、について述べておきます。

17世紀のヨーロッパにおいて音楽は主に (1) 宮廷、(2)教会で演奏され、したがって、バロック音楽は現代のようにコンサート・ホールを想定したものでは無論ありませんでした。

たとえばヨハン・セバスチャン・バッハは(1)『音楽の捧げ物』と題する音楽をプロイセン王、フリードリヒ2世に献呈しており、(2)ライプツィヒの教会で、毎週日曜日の説話のためのカンタータを作曲していました。このような社会的な条件は、楽器編成・規模や、内容(宗教的か、世俗的か)などの面で、すくなからずバロック音楽の性格に反映されています。

また、バロック音楽として、ヘンデルの『水上の音楽』やフランスのリュリのオペラなど、宮廷での祝祭を意図した音楽も忘れるわけにはいきません。

バロック音楽の楽器編成

バロック音楽は、現代とは違った楽器や演奏法が用いられるため、独特の響きを持ちます。

楽器についていえば、ピッチ(音程)が現代よりも低く、また楽器の編成にも特徴があり、たとえばオーボエではなくリコーダー、ピアノではなくチェンバロが使われます。また、のちの時代にも使われるヴァイオリンのような楽器の場合でも、ヴィブラートはあまりかけないといった、演奏法の違いがあります。

とくにチェンバロや、弦楽器の透明感はバロック音楽らしい響きを作り出します。ところで、現代のオーケストラでバロック音楽を演奏する場合、このような違いを気にせずに演奏する場合もありますが、20世紀半ばを境にしてバロック音楽の様式を反映させた演奏が一般的になっています。

通奏低音(バッソ・コンティニュオ)

バロック音楽のより具体的な、音楽的特徴として「通奏低音」が挙げられます。

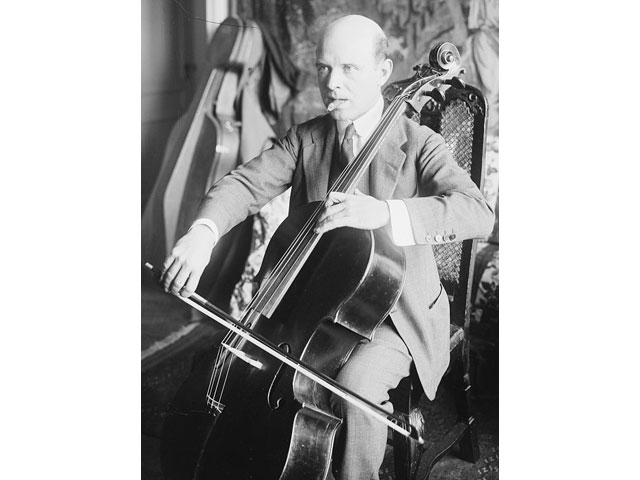

通奏低音とは、低音部の旋律をチェロやヴィオラ・ダ・ガンバ、ファゴットなどが演奏し、そこにチェンバロやオルガンが和音を添える(リアリゼーション)様式をいい、バロック音楽らしい、安定感のあるとした響きを生み出します。ちなみにバロック音楽においては、現代のオーケストラのように指揮者を置くことは少なかったのですが、場合によっては通奏低音を担うチェンバリストが指揮を行うこともありました。

まず、バロック音楽がどのような場所で、どのような目的で作曲・演奏されたのか、について述べておきます。

17世紀のヨーロッパにおいて音楽は主に (1) 宮廷、(2)教会で演奏され、したがって、バロック音楽は現代のようにコンサート・ホールを想定したものでは無論ありませんでした。

たとえばヨハン・セバスチャン・バッハは(1)『音楽の捧げ物』と題する音楽をプロイセン王、フリードリヒ2世に献呈しており、(2)ライプツィヒの教会で、毎週日曜日の説話のためのカンタータを作曲していました。このような社会的な条件は、楽器編成・規模や、内容(宗教的か、世俗的か)などの面で、すくなからずバロック音楽の性格に反映されています。

また、バロック音楽として、ヘンデルの『水上の音楽』やフランスのリュリのオペラなど、宮廷での祝祭を意図した音楽も忘れるわけにはいきません。

バロック音楽の楽器編成

バロック音楽は、現代とは違った楽器や演奏法が用いられるため、独特の響きを持ちます。

楽器についていえば、ピッチ(音程)が現代よりも低く、また楽器の編成にも特徴があり、たとえばオーボエではなくリコーダー、ピアノではなくチェンバロが使われます。また、のちの時代にも使われるヴァイオリンのような楽器の場合でも、ヴィブラートはあまりかけないといった、演奏法の違いがあります。

とくにチェンバロや、弦楽器の透明感はバロック音楽らしい響きを作り出します。ところで、現代のオーケストラでバロック音楽を演奏する場合、このような違いを気にせずに演奏する場合もありますが、20世紀半ばを境にしてバロック音楽の様式を反映させた演奏が一般的になっています。

通奏低音(バッソ・コンティニュオ)

バロック音楽のより具体的な、音楽的特徴として「通奏低音」が挙げられます。

通奏低音とは、低音部の旋律をチェロやヴィオラ・ダ・ガンバ、ファゴットなどが演奏し、そこにチェンバロやオルガンが和音を添える(リアリゼーション)様式をいい、バロック音楽らしい、安定感のあるとした響きを生み出します。ちなみにバロック音楽においては、現代のオーケストラのように指揮者を置くことは少なかったのですが、場合によっては通奏低音を担うチェンバリストが指揮を行うこともありました。

21世紀のバロック音楽

今日では、傑作を多く含む時代として人気を得るに至ったバロック音楽ですが、そこに至るまでには紆余曲折がありました。

たとえば、ヨハン・セバスチャン・バッハの『マタイ受難曲』。

この曲はバッハのみならず、西洋音楽史に残る大傑作として現代では認知されていますが、バッハの死後しばらく演奏される機会に恵まれず、再びこの大作が日の目を見るには、メンデルスゾーンによる復活公演をまたなければなりませんでした。

バロック音楽全体としても、つい最近までベートーヴェンやワーグナーといったロマン派時代の音楽の、いわば日陰に甘んじており、20世紀も中葉になって古楽運動などを通じてようやく、それらの音楽に遜色ない人気を博するに至りました。レコーディングがバロック再興に果たした役割も、無視できません。

たとえば、イ・ムジチ合奏団によるヴィヴァルディの『四季』の演奏は、たちまちベストセラーとなり、それまで人気のいまいちであった『四季』を含め、バロック音楽の人気に火をつけることとなりました。

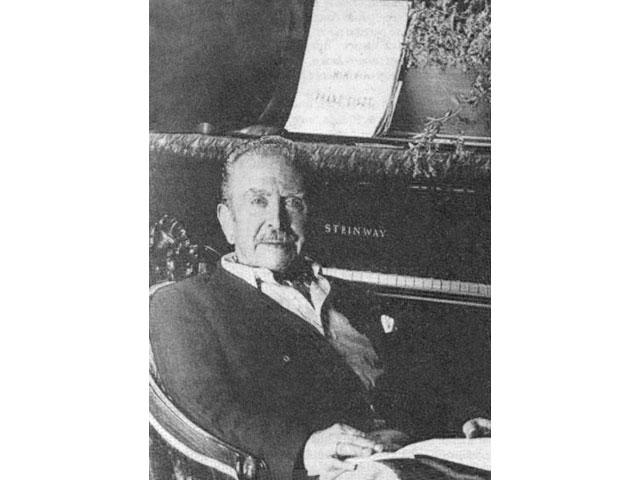

また、バロック音楽に新しい旋風を巻き起こすきっかけとなった、1955年に録音されたグレン・グールドによる『ゴルトベルク変奏曲』は、ピアノによるバッハ演奏の火付け役になりました。

日本でも、バッハ・コレギウム・ジャパンなど、バロック音楽を専門に演奏する団体が組織されています。

また、バロック音楽のCDも続々と録音されており、テレビCMやBGMとしてもよく耳にするようになりました。バロック音楽はますます身近なものとなっている、といえそうです。

たとえば、ヨハン・セバスチャン・バッハの『マタイ受難曲』。

この曲はバッハのみならず、西洋音楽史に残る大傑作として現代では認知されていますが、バッハの死後しばらく演奏される機会に恵まれず、再びこの大作が日の目を見るには、メンデルスゾーンによる復活公演をまたなければなりませんでした。

バロック音楽全体としても、つい最近までベートーヴェンやワーグナーといったロマン派時代の音楽の、いわば日陰に甘んじており、20世紀も中葉になって古楽運動などを通じてようやく、それらの音楽に遜色ない人気を博するに至りました。レコーディングがバロック再興に果たした役割も、無視できません。

たとえば、イ・ムジチ合奏団によるヴィヴァルディの『四季』の演奏は、たちまちベストセラーとなり、それまで人気のいまいちであった『四季』を含め、バロック音楽の人気に火をつけることとなりました。

また、バロック音楽に新しい旋風を巻き起こすきっかけとなった、1955年に録音されたグレン・グールドによる『ゴルトベルク変奏曲』は、ピアノによるバッハ演奏の火付け役になりました。

日本でも、バッハ・コレギウム・ジャパンなど、バロック音楽を専門に演奏する団体が組織されています。

また、バロック音楽のCDも続々と録音されており、テレビCMやBGMとしてもよく耳にするようになりました。バロック音楽はますます身近なものとなっている、といえそうです。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)