【ベルリンの壁崩壊】国境や歴史的な怨恨を越えて、ベートーヴェンの「第九」を演奏!

関連キーワード

1989年11月10日、ベルリンの壁が崩壊します。1961年に建設され、東西冷戦の象徴であったベルリンの壁崩壊は、ソ連の崩壊、冷戦の崩壊へとつながる歴史的な出来事でした。

時は移って1989年12月25日、ベルリンの壁が崩壊してひと月あまり経ったクリスマスのこと。指揮者レナード・バーンスタインをはじめ、世界中の音楽家たちがベルリンに集いました。曲目は、ベートーヴェンの交響曲第9番。ベルリンのシャウシュピールハウスでおこなわれたこの歴史的なコンサートの模様は世界20ヶ国でテレビ中継され、今でもクラシック音楽史を飾る出来事として人々に記憶されています。

このコンサートまでに、クラシック音楽の世界もまた冷戦によって苦しめられた過去がありました。東西から集まった音楽家たちがベートーヴェンの声を借りて「自由の賛歌」を歌いあげるまでの歴史を紹介します。

時は移って1989年12月25日、ベルリンの壁が崩壊してひと月あまり経ったクリスマスのこと。指揮者レナード・バーンスタインをはじめ、世界中の音楽家たちがベルリンに集いました。曲目は、ベートーヴェンの交響曲第9番。ベルリンのシャウシュピールハウスでおこなわれたこの歴史的なコンサートの模様は世界20ヶ国でテレビ中継され、今でもクラシック音楽史を飾る出来事として人々に記憶されています。

このコンサートまでに、クラシック音楽の世界もまた冷戦によって苦しめられた過去がありました。東西から集まった音楽家たちがベートーヴェンの声を借りて「自由の賛歌」を歌いあげるまでの歴史を紹介します。

ベルリンの壁とクラシック音楽

冷戦とその象徴たるベルリンの壁は、国境を越えて響くはずの音楽をも分断しました。第二次世界大戦が終わるころ、クラシック音楽界の中心に君臨していたのは、多くの亡命音楽家を擁するアメリカでした。

アメリカとソ連の対立は音楽の世界にも波及します。アメリカとソビエトの間では音楽家同士の自由な交流は制限され、たとえば、東側では西側のベルリン・フィルハーモニーを聞く機会は制限され、西側ではシュターツカペレ・ドレスデンを聞く機会にはあまり恵まれませんでした。

音楽に政治的な意図が入り込むこともありました。ソ連ではレニングラードフィルやシュターツカペレ・ドレスデンなどの優れたオーケストラが東側の文化的偉容を示す手段となりました。また、アメリカにおいても、アメリカ人ピアニストのヴァン・クライバーンがソ連で開催された第1回チャイコフスキー国際コンクールで優勝すると、クライバーンは国家的な英雄として称えられました。

このように、音楽の世界もまた、冷戦やベルリンの壁による分断とは無縁ではいられなかったのです。1989年のクリスマスに「第九」を指揮したレナード・バーンスタインもまた、例外ではありませんでした。

アメリカとソ連の対立は音楽の世界にも波及します。アメリカとソビエトの間では音楽家同士の自由な交流は制限され、たとえば、東側では西側のベルリン・フィルハーモニーを聞く機会は制限され、西側ではシュターツカペレ・ドレスデンを聞く機会にはあまり恵まれませんでした。

音楽に政治的な意図が入り込むこともありました。ソ連ではレニングラードフィルやシュターツカペレ・ドレスデンなどの優れたオーケストラが東側の文化的偉容を示す手段となりました。また、アメリカにおいても、アメリカ人ピアニストのヴァン・クライバーンがソ連で開催された第1回チャイコフスキー国際コンクールで優勝すると、クライバーンは国家的な英雄として称えられました。

このように、音楽の世界もまた、冷戦やベルリンの壁による分断とは無縁ではいられなかったのです。1989年のクリスマスに「第九」を指揮したレナード・バーンスタインもまた、例外ではありませんでした。

指揮者レナード・バーンスタイン

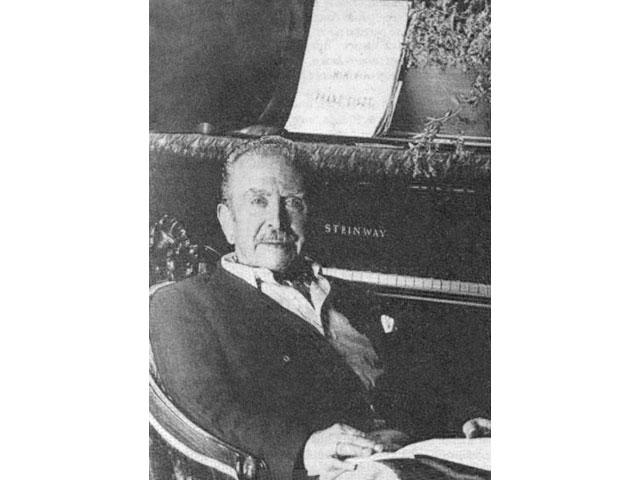

ベルリンの壁崩壊記念の第九コンサートを指揮したのは、20世紀を代表する指揮者レナード・バーンスタイン。

彼はアメリカで生まれ、アメリカで育ったものの、ウクライナにルーツをもつユダヤ人です。バーンスタインは、政情不安定なイスラエルでコンサートを決行したほか、自作の交響曲にユダヤ教会における賛歌を意味する「カディッシュ」という標題を与えるなど、終生ユダヤ人という自身のルーツに意識的でした。

バーンスタインの指揮者としてのキャリアは冷戦下のアメリカ・ソビエト情勢にも大きく左右されました。第二次世界大戦後に吹き荒れた「マッカーシズム」に代表される赤狩りの対象として、バーンスタインはたびたび名前が上がり、自由な演奏活動が阻害されることもしばしばでした。一方で、フルシチョフの平和共存政策によって、アメリカとの和解の兆しが見えていた1959年にソビエト連邦下のモスクワに出向き、ニューヨーク・フィルハーモニックを率いて演奏したのもバーンスタインでした。

東側に属するアメリカに育ち、西側のウクライナにルーツをもち、そして冷戦を肌身で感じたバーンスタインは、1989年のクリスマスにこの記念的なコンサートの指揮台に登ります。このとき、バーンスタインはすでに70歳を越え、お腹はガンによって不健康に膨らんでおり、バーンスタインにとっては文字通り命がけの演奏会でした。

彼はアメリカで生まれ、アメリカで育ったものの、ウクライナにルーツをもつユダヤ人です。バーンスタインは、政情不安定なイスラエルでコンサートを決行したほか、自作の交響曲にユダヤ教会における賛歌を意味する「カディッシュ」という標題を与えるなど、終生ユダヤ人という自身のルーツに意識的でした。

バーンスタインの指揮者としてのキャリアは冷戦下のアメリカ・ソビエト情勢にも大きく左右されました。第二次世界大戦後に吹き荒れた「マッカーシズム」に代表される赤狩りの対象として、バーンスタインはたびたび名前が上がり、自由な演奏活動が阻害されることもしばしばでした。一方で、フルシチョフの平和共存政策によって、アメリカとの和解の兆しが見えていた1959年にソビエト連邦下のモスクワに出向き、ニューヨーク・フィルハーモニックを率いて演奏したのもバーンスタインでした。

東側に属するアメリカに育ち、西側のウクライナにルーツをもち、そして冷戦を肌身で感じたバーンスタインは、1989年のクリスマスにこの記念的なコンサートの指揮台に登ります。このとき、バーンスタインはすでに70歳を越え、お腹はガンによって不健康に膨らんでおり、バーンスタインにとっては文字通り命がけの演奏会でした。

東西から集まった特別オーケストラ

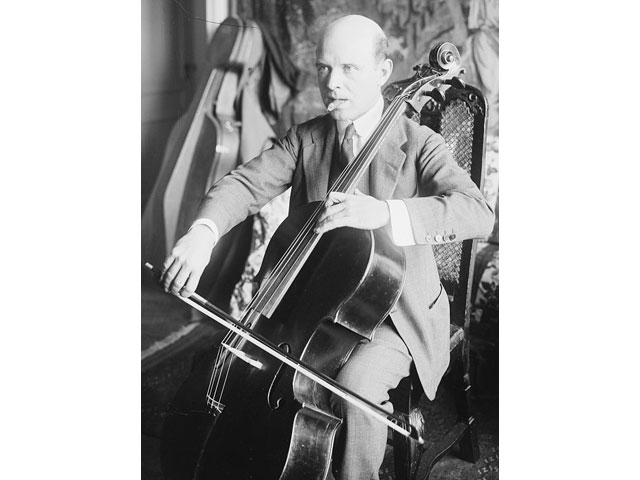

この歴史的なコンサートを記念して特別に編成されたオーケストラには、平和と統合への希求が具現化されています。

バーンスタインの指揮のもとで第九を演奏した音楽家たちは、東西の垣根をこえてベルリンにて一堂に会したのです。

オーケストラを構成したのは、バイエルン放送交響楽団、シュターツカペレ・ドレスデン、ニューヨーク・フィルハーモニック、ロンドン交響楽団、レニングラード・キーロフ劇場、パリ管弦楽など、世界中の一流オーケストラの名プレーヤたち。このうち、レニングラード・キーロフ劇場とシュターツカペレ・ドレスデンは東側を代表するオーケストラであり、ロンドン交響楽団とパリ管弦楽団は、第二次世界大戦においてドイツの敵国として戦ったイギリスとフランスのオーケストラでした。

東ドイツと西ドイツ、アメリカとソ連、イギリスとフランスのオーケストラが国境や歴史的な怨恨を越えて、ベートーヴェンの「第九」を演奏した、という意味で、1989年のコンサートは政治的のみならず、音楽的にも画期的な出来事でした。

バーンスタインの指揮のもとで第九を演奏した音楽家たちは、東西の垣根をこえてベルリンにて一堂に会したのです。

オーケストラを構成したのは、バイエルン放送交響楽団、シュターツカペレ・ドレスデン、ニューヨーク・フィルハーモニック、ロンドン交響楽団、レニングラード・キーロフ劇場、パリ管弦楽など、世界中の一流オーケストラの名プレーヤたち。このうち、レニングラード・キーロフ劇場とシュターツカペレ・ドレスデンは東側を代表するオーケストラであり、ロンドン交響楽団とパリ管弦楽団は、第二次世界大戦においてドイツの敵国として戦ったイギリスとフランスのオーケストラでした。

東ドイツと西ドイツ、アメリカとソ連、イギリスとフランスのオーケストラが国境や歴史的な怨恨を越えて、ベートーヴェンの「第九」を演奏した、という意味で、1989年のコンサートは政治的のみならず、音楽的にも画期的な出来事でした。

Freiheit!(自由)

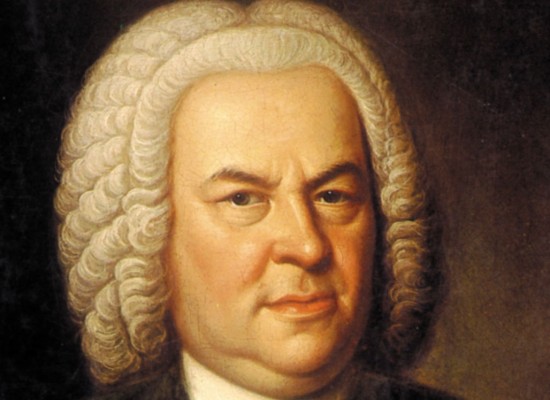

ベートーヴェンの交響曲第9番では、第4楽章ではシラーの詩『歓喜によす』Ode an die Freudeが合唱団によって高らかに歌われます。なかでも、「Freude schner gtterfunken」と歌われる部分は、第九のハイライトであり、クラシック音楽史に残る場面です。

ベルリンの壁崩壊記念コンサートのハイライトもまた、第4楽章の大合唱にあります。一般的に、クラシック音楽の世界では作曲者の楽譜に手を入れるという行為はタブーです。しかし、ベルリンの壁崩壊という歴史的な出来事を記念するため、バーンスタインはあえて歌詞を変えることにしたのです。シラーのもとの詩にある “Freude”(喜び)に変えて、バーンスタイン選んだ言葉は “Freiheit”、「自由」でした。

ベートーヴェンの「第九」において、シラーの歌詞を改変すること前代未聞でしたが、東西冷戦下でさまざまな束縛に悩まされたバーンスタインやオーケストラのメンバーたちの思いが詰まった “Freiheit” は見るもの聞くものの記憶に残るシーンとなったのです。

1989年の「第九」コンサートから1年後の1990年10月3日、東西ドイツの統合が実現します。そしてソ連は崩壊し冷戦は終結しました。歴史的なコンサートはCDやDVDを通じて記録されています。音楽による人類の統合を示したものとして、この「第九」はこれからも語りつがれていくことでしょう。

ベルリンの壁崩壊記念コンサートのハイライトもまた、第4楽章の大合唱にあります。一般的に、クラシック音楽の世界では作曲者の楽譜に手を入れるという行為はタブーです。しかし、ベルリンの壁崩壊という歴史的な出来事を記念するため、バーンスタインはあえて歌詞を変えることにしたのです。シラーのもとの詩にある “Freude”(喜び)に変えて、バーンスタイン選んだ言葉は “Freiheit”、「自由」でした。

ベートーヴェンの「第九」において、シラーの歌詞を改変すること前代未聞でしたが、東西冷戦下でさまざまな束縛に悩まされたバーンスタインやオーケストラのメンバーたちの思いが詰まった “Freiheit” は見るもの聞くものの記憶に残るシーンとなったのです。

1989年の「第九」コンサートから1年後の1990年10月3日、東西ドイツの統合が実現します。そしてソ連は崩壊し冷戦は終結しました。歴史的なコンサートはCDやDVDを通じて記録されています。音楽による人類の統合を示したものとして、この「第九」はこれからも語りつがれていくことでしょう。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)