インド神話からいらっしゃい!いつも筆持つ仏『広目天』

関連キーワード

四天王。それはありとあらゆる場面で使われる「四人の大物、強者」のこと。

主に創作の分野(スポーツにしろファンタジーにしろ)で使われるこの言葉、実は仏教用語。というか仏の一群の呼び名です。次第に勢力を増す中、仏教は他の宗教の神々を取り込むこともありました。そうした神々は「天部」と呼ばれる地位に属します。

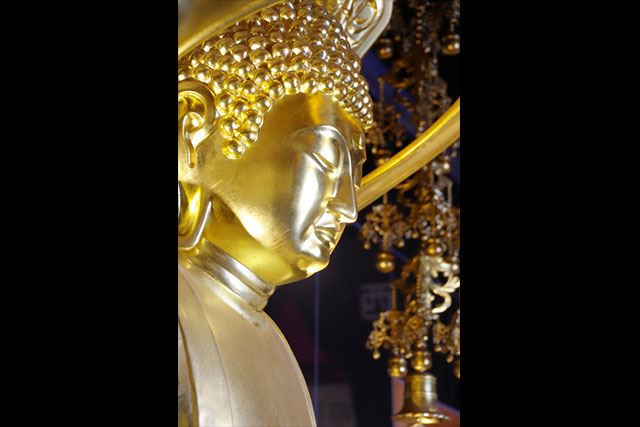

「仏」の地位で言えば低いと思われるかもしれませんが、天部は基本的に「仏教を守る」という大事な役割を担っています。広目天もご多分に漏れずその一人で、元はインドにおけるヴィルーパークシャと呼ばれる神様でした。何故に今回四天王全員ではなく広目天を取り上げたのか。ひとえに、有名な東大寺の広目天像がミョーに「惹きつける」「気になる」ためです。

他の天部同様「仏の敵を退ける」のが役目の四天王は、鎧をまとい明王に勝るとも劣らぬ恐ろしい形相。しかし、広目天、多聞天はじっと遠くを見据えたような顔。手に持っているのも武器ではなく、宝塔と、筆、巻き物。宝塔を掲げているのはまだ分かる気もしますが、何故に「筆と巻き物」?写経でもしているんでしょうか?

主に創作の分野(スポーツにしろファンタジーにしろ)で使われるこの言葉、実は仏教用語。というか仏の一群の呼び名です。次第に勢力を増す中、仏教は他の宗教の神々を取り込むこともありました。そうした神々は「天部」と呼ばれる地位に属します。

「仏」の地位で言えば低いと思われるかもしれませんが、天部は基本的に「仏教を守る」という大事な役割を担っています。広目天もご多分に漏れずその一人で、元はインドにおけるヴィルーパークシャと呼ばれる神様でした。何故に今回四天王全員ではなく広目天を取り上げたのか。ひとえに、有名な東大寺の広目天像がミョーに「惹きつける」「気になる」ためです。

他の天部同様「仏の敵を退ける」のが役目の四天王は、鎧をまとい明王に勝るとも劣らぬ恐ろしい形相。しかし、広目天、多聞天はじっと遠くを見据えたような顔。手に持っているのも武器ではなく、宝塔と、筆、巻き物。宝塔を掲げているのはまだ分かる気もしますが、何故に「筆と巻き物」?写経でもしているんでしょうか?

「広目天」という名前の意味は?

「広目天」という名前にはいろいろと意味があるようです。

元のヴィルーパークシャがサンスクリット語で「普通とは違う目を持つ者」「様々な目をした者」(「邪眼」など、あまりいい意味を持たないこともあるようです)といった元の意味からこの名前になった模様。ヴィルーパークシャという名前、元の神話では結構メジャーな名前のようで、大地を持ち上げた象だとか魔王の側に立って戦ったアスラ神族(ヒンドゥー教など、インド神話の神或いは魔物)の神様だとか様々なキャラクターとして登場、活躍します。皆名前の意味は同じなので、もし仏教に取り入れられて日本語にすれば広目天という名前になるのかもしれません。いや、それはないですね。ややこしいから別の名前になる可能性が高いです。

元のヴィルーパークシャがサンスクリット語で「普通とは違う目を持つ者」「様々な目をした者」(「邪眼」など、あまりいい意味を持たないこともあるようです)といった元の意味からこの名前になった模様。ヴィルーパークシャという名前、元の神話では結構メジャーな名前のようで、大地を持ち上げた象だとか魔王の側に立って戦ったアスラ神族(ヒンドゥー教など、インド神話の神或いは魔物)の神様だとか様々なキャラクターとして登場、活躍します。皆名前の意味は同じなので、もし仏教に取り入れられて日本語にすれば広目天という名前になるのかもしれません。いや、それはないですね。ややこしいから別の名前になる可能性が高いです。

上司、帝釈天

さて、話はそれましたが、インドの神話でヴィルーパークシャと呼ばれていた頃。

広目天は雷の神、インドラに仕えていました。インドラは雷神であると同時に武神として信仰されており、神話(複数の神話に登場、ヒンドゥー教ではあまり出番がない上、何か気の毒な目にも合わされてます)によっては神々を束ねる存在でした。信者に対しては恵みを与えていたようですが、他の神様の車を壊す、車輪を奪い取るなど結構やんちゃな部類だった様子。

さすが雷神、やることが違います。一方で悪流を退治するなど武勇に優れるため英雄神として祀られてもいました。そんなやんちゃな軍神が仏法を守る「天部」として仏教に取り入れられるんだから、世の中何が起きるか分かりません。「英雄」の部分で「仏門守護担当としてふさわしい!」とスカウトされたってことなんでしょうかね。もともと神々の王のような存在だったインドラが仏教に取り入れられ帝釈天と名を変えた時、ヴィルーパークシャも広目天となったのです。他の四天王仲間と同様に。四天王は、どうやらインドで「神」だった頃から東西南北の各方角を護っていたようで、仏教に取り入れられた後は仏たちの住まう須弥山の各方角を守護するのが役目となっています。

広目天は雷の神、インドラに仕えていました。インドラは雷神であると同時に武神として信仰されており、神話(複数の神話に登場、ヒンドゥー教ではあまり出番がない上、何か気の毒な目にも合わされてます)によっては神々を束ねる存在でした。信者に対しては恵みを与えていたようですが、他の神様の車を壊す、車輪を奪い取るなど結構やんちゃな部類だった様子。

さすが雷神、やることが違います。一方で悪流を退治するなど武勇に優れるため英雄神として祀られてもいました。そんなやんちゃな軍神が仏法を守る「天部」として仏教に取り入れられるんだから、世の中何が起きるか分かりません。「英雄」の部分で「仏門守護担当としてふさわしい!」とスカウトされたってことなんでしょうかね。もともと神々の王のような存在だったインドラが仏教に取り入れられ帝釈天と名を変えた時、ヴィルーパークシャも広目天となったのです。他の四天王仲間と同様に。四天王は、どうやらインドで「神」だった頃から東西南北の各方角を護っていたようで、仏教に取り入れられた後は仏たちの住まう須弥山の各方角を守護するのが役目となっています。

有名なのは東大寺のものだけど?

東大寺の他で有名なのが京都の浄瑠璃寺、奈良市の霊山寺、東大寺大仏殿、和歌山県高野山の総本山、岩手県奥州市の黒石寺にある四天王像。槍を持っていたり炎を背負っていたりと、これまた多種多様です。しかし、広目天はどんな状況でも基本的に筆を持っているのですぐ分かります。

足元の邪鬼について

四天王像皆足元で鬼を踏んづけていますが、一説には「懲らしめている」わけではなく、邪鬼たちが「喜んで踏まれている」そうな。何となく憎めない顔つきをしていることもありますし、「邪鬼のファン」もいるそうです。

広目天の見つけ方

四天王の中でも広目天を見分けるポイントはまだあります。

それは、「どこに安置されているか」。須弥山の四つの州の一つ、西午貨州(さいごけしゅう)の守護が担当なので、それに当たる場所。つまり西側、寺によっては西南に安置されているのが広目天です。「西方向で、筆を持って」いればまず広目天と見て間違いないです。「槍持ってるから違うかも」「炎背負ってますけど」と思われるかもしれませんが、鎧を着て筆を持って、西側にいるのが広目天の分かりやすい特徴なんです。

ちなみに、四天王にはもう一つ役目があります。こちらは直属の上司、帝釈天直々の命令によるもの。すなわち「ちょくちょく人間界に行って悪さしてないか見てきなさいね」というもの。武器を持って「何悪さしとんじゃゴルァ!」と叱咤することもあるでしょうが、広目天が筆を持っている理由はともすると「・・・この人間は悪さばっかりしてる、と・・・あーあ、こりゃ死んだら地獄行きだな。こっちの人間は結構功徳を積んでるな。極楽往生できるかもな、よしよし」といった具合に悪事善事等を書き留めるためかもしれません。

もっとも、こちら(人間監視)の「お役目」の方はあまりメジャーにはならなかったようで、「四方と仏法の守護神」としての性格が強いようです。一説には書き記された仏の教えを仏敵に諭すことで退ける、或いは帰依させるのが役目ともいわれていた気がします。東大寺で武器を持っていないもう一人の仏、宝塔を掲げる多聞天もまた同じ役割だから、顔つきが似ているとされています。つまり、「武」と「文」とで分かれているとの説です。これは結構しっくりくる説ですね。二人ずつで同じ役目を追っているというのが。もっとも、東大寺限定かもしれませんし、全員戦えば強いんでしょうけども。何せ元軍神の部下ですから戦力は並外れているはず。

それは、「どこに安置されているか」。須弥山の四つの州の一つ、西午貨州(さいごけしゅう)の守護が担当なので、それに当たる場所。つまり西側、寺によっては西南に安置されているのが広目天です。「西方向で、筆を持って」いればまず広目天と見て間違いないです。「槍持ってるから違うかも」「炎背負ってますけど」と思われるかもしれませんが、鎧を着て筆を持って、西側にいるのが広目天の分かりやすい特徴なんです。

ちなみに、四天王にはもう一つ役目があります。こちらは直属の上司、帝釈天直々の命令によるもの。すなわち「ちょくちょく人間界に行って悪さしてないか見てきなさいね」というもの。武器を持って「何悪さしとんじゃゴルァ!」と叱咤することもあるでしょうが、広目天が筆を持っている理由はともすると「・・・この人間は悪さばっかりしてる、と・・・あーあ、こりゃ死んだら地獄行きだな。こっちの人間は結構功徳を積んでるな。極楽往生できるかもな、よしよし」といった具合に悪事善事等を書き留めるためかもしれません。

もっとも、こちら(人間監視)の「お役目」の方はあまりメジャーにはならなかったようで、「四方と仏法の守護神」としての性格が強いようです。一説には書き記された仏の教えを仏敵に諭すことで退ける、或いは帰依させるのが役目ともいわれていた気がします。東大寺で武器を持っていないもう一人の仏、宝塔を掲げる多聞天もまた同じ役割だから、顔つきが似ているとされています。つまり、「武」と「文」とで分かれているとの説です。これは結構しっくりくる説ですね。二人ずつで同じ役目を追っているというのが。もっとも、東大寺限定かもしれませんし、全員戦えば強いんでしょうけども。何せ元軍神の部下ですから戦力は並外れているはず。

まとめ

常人ならざる「目」を持って人間の所業を(恐らく)書き留めたり、仏敵さえも恐らくは諭すのが基本であろう広目天。その意味の一つには「歪んだ目」もあるそうです。

どういった経緯でその歪んだ目を「守るため」の特殊な目に変えたのか。単なるニュアンスの違いと言えばそれまでですが、仏法守護の大役を担うに至るにはそれなりの苦難があったんじゃないか、なんて思ってもしまうわけです。

単なる神話、しかしそこには何らかの祈りや想いが込められているはず。大事なご本尊を守る四天王。持ち物や表情で各人を見分ける面白さもありますが、神話の背景に思いを馳せるのも案外面白いかもしれませんよ。

どういった経緯でその歪んだ目を「守るため」の特殊な目に変えたのか。単なるニュアンスの違いと言えばそれまでですが、仏法守護の大役を担うに至るにはそれなりの苦難があったんじゃないか、なんて思ってもしまうわけです。

単なる神話、しかしそこには何らかの祈りや想いが込められているはず。大事なご本尊を守る四天王。持ち物や表情で各人を見分ける面白さもありますが、神話の背景に思いを馳せるのも案外面白いかもしれませんよ。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)