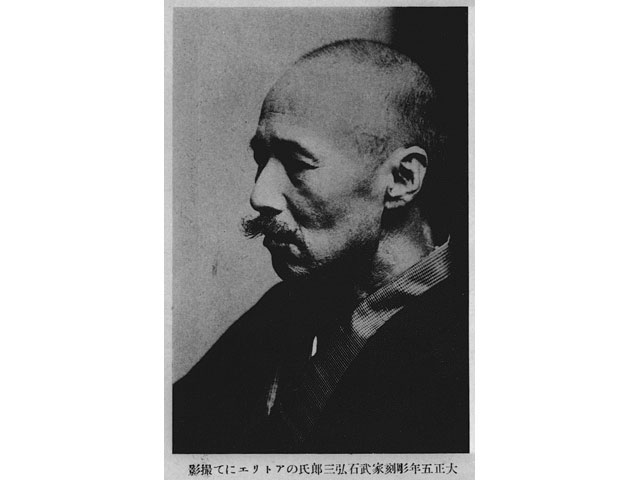

明治の文豪の別の顔 翻訳家としての森鴎外

関連キーワード

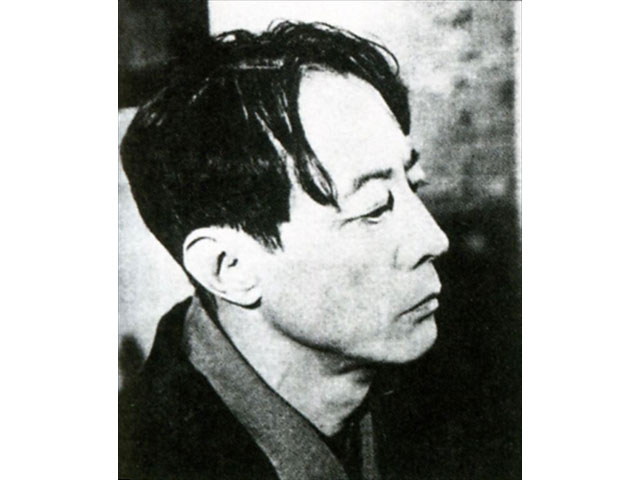

森鴎外といえば、夏目漱石と並ぶ、明治を代表する小説家として知られています。「石炭をば早や積み果てつ。」の有名な一文に始まる『舞姫』や、安楽死を取り上げた『高瀬舟』といった作品は、国語の教科書に載ることも多く、国民的作品として読まれているといっても過言ではないでしょう。

鴎外の和文・漢文の素養は、当時の教養人ひしめく文壇においても抜きん出たものでしたが、その卓越した語学力は西洋の諸言語においても遺憾なく発揮されました。そのことは、鴎外の日本語作品において、かなり頻繁に外来語が使われることからもわかります。たとえば、『雁』には、日本人の登場人物が「Silentium!」とにわかにラテン語を使うなんて場面もあって、読者をびっくりさせます。とりわけ、ドイツ語は、医師であった鴎外にとって必要な言語であり、ドイツにも留学しており、鴎外の得意言語でありました。

こうして日本、中国、西欧の言語を自在に駆使することのできた鴎外が、翻訳においても才能を示したことは不思議ではありません。彼の残した翻訳は、新訳が累々と登場した現代においても、価値を失ってはいません。岩波文庫では鴎外の翻訳が、日本文学であることを表す「緑帯」として収録されていることに示されるように、その格調高い訳文は日本語としても美しく、ときには原文以上の魅力を生み出すことさえありました。

文豪森鴎外を知る上で絶対に忘れることのできない、翻訳家としての鴎外を紹介します。

鴎外の和文・漢文の素養は、当時の教養人ひしめく文壇においても抜きん出たものでしたが、その卓越した語学力は西洋の諸言語においても遺憾なく発揮されました。そのことは、鴎外の日本語作品において、かなり頻繁に外来語が使われることからもわかります。たとえば、『雁』には、日本人の登場人物が「Silentium!」とにわかにラテン語を使うなんて場面もあって、読者をびっくりさせます。とりわけ、ドイツ語は、医師であった鴎外にとって必要な言語であり、ドイツにも留学しており、鴎外の得意言語でありました。

こうして日本、中国、西欧の言語を自在に駆使することのできた鴎外が、翻訳においても才能を示したことは不思議ではありません。彼の残した翻訳は、新訳が累々と登場した現代においても、価値を失ってはいません。岩波文庫では鴎外の翻訳が、日本文学であることを表す「緑帯」として収録されていることに示されるように、その格調高い訳文は日本語としても美しく、ときには原文以上の魅力を生み出すことさえありました。

文豪森鴎外を知る上で絶対に忘れることのできない、翻訳家としての鴎外を紹介します。

1. ゲーテ『ファウスト』

鴎外が残した翻訳としてまず最初に挙がるであろう作品は、ゲーテの『ファウスト』でしょうか。『ファウスト』はご存知の通り、ゲーテが死ぬ間際まで書き続けていた彼の畢生の大作で、ドイツに伝わるファウスト伝説に取材した二部の戯曲です。『ファウスト』は様々な分野に影響を及ぼし、とくにシューマンとリストにインスピレーションを与えたことはよく知られています。

森鴎外が『ファウスト』を翻訳したのは1913年のこと。すでに第一部の抄訳こそ出版されていましたが、この森鴎外の翻訳が日本初の『ファウスト』の完訳となりました。 ゲーテを森鴎外が訳した、と聞くだけで、格調高く晦渋な文章を思い浮かべてしまいますが、いざ鴎外訳『ファウスト』を紐解いてみると、最初の「薦むる詞」(Zueignung)こそ文語調であるものの、多くが読みやすい言葉で書かれていることに驚きます。現代の日本人が読んでもそれほど読むに難渋しないでしょう。森鴎外は自身の翻訳について次のようなことを書いています。

世間では私の訳を現代語訳だと云っている。しかし私は着意して現代語にしようとするのでは無い。自然に現代語となるのである。世間ではまた現代語訳だと云うと同時に、卑俗だとしている。少くも荘重を闕いでいると認めている。しかし古言がやがて雅言で、今言がやがて俚言だとは私は感じない。私はこの頃物を書くのに、平俗は忌避せぬが、卑俚には甘んぜない。それは人の平俗だとしている今言で荘重な意味も言いあらわされると思って、今言を尊重すると同時に、今言を使うものが失脚して卑俚に堕ちるに極まっているとは思わぬからである。(『訳本ファウストについて』)

つまり、森鴎外は「今言を尊重」し「自然に」書いたのです。古めかしい言葉で書けば格調が生まれる、という意見に森鴎外は与しなかったのです。そのことが鴎外の訳した『ファウスト』の読みやすく格調ある日本語を生み、現代に至っても高い評価を受ける所以となったのです。 ちなみに、森鴎外はゲーテGoetheのことを「ウォルフガング・ギョオテ」と書いています。ゲーテの名前表記の難

しさを読んだ有名な川柳「ギョエテとは俺のことかとゲーテいい」が思い出されます。

鴎外訳の『ファウスト』は、ちくま文庫や青空文庫で読むことができます。

森鴎外が『ファウスト』を翻訳したのは1913年のこと。すでに第一部の抄訳こそ出版されていましたが、この森鴎外の翻訳が日本初の『ファウスト』の完訳となりました。 ゲーテを森鴎外が訳した、と聞くだけで、格調高く晦渋な文章を思い浮かべてしまいますが、いざ鴎外訳『ファウスト』を紐解いてみると、最初の「薦むる詞」(Zueignung)こそ文語調であるものの、多くが読みやすい言葉で書かれていることに驚きます。現代の日本人が読んでもそれほど読むに難渋しないでしょう。森鴎外は自身の翻訳について次のようなことを書いています。

世間では私の訳を現代語訳だと云っている。しかし私は着意して現代語にしようとするのでは無い。自然に現代語となるのである。世間ではまた現代語訳だと云うと同時に、卑俗だとしている。少くも荘重を闕いでいると認めている。しかし古言がやがて雅言で、今言がやがて俚言だとは私は感じない。私はこの頃物を書くのに、平俗は忌避せぬが、卑俚には甘んぜない。それは人の平俗だとしている今言で荘重な意味も言いあらわされると思って、今言を尊重すると同時に、今言を使うものが失脚して卑俚に堕ちるに極まっているとは思わぬからである。(『訳本ファウストについて』)

つまり、森鴎外は「今言を尊重」し「自然に」書いたのです。古めかしい言葉で書けば格調が生まれる、という意見に森鴎外は与しなかったのです。そのことが鴎外の訳した『ファウスト』の読みやすく格調ある日本語を生み、現代に至っても高い評価を受ける所以となったのです。 ちなみに、森鴎外はゲーテGoetheのことを「ウォルフガング・ギョオテ」と書いています。ゲーテの名前表記の難

しさを読んだ有名な川柳「ギョエテとは俺のことかとゲーテいい」が思い出されます。

鴎外訳の『ファウスト』は、ちくま文庫や青空文庫で読むことができます。

2. アンデルセン『即興詩人』

デンマークの国民的作家、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの出世作『即興詩人』。作者のイタリア旅行をもとに書かれたこの美しい作品は、またたくまに翻訳され、ヨーロッパ中にアンデルセンの名を知らしめました。そして、アンデルセンの名をここ日本で不朽のものとしたのが、森鴎外の『即興詩人』(1902年出版)でした。なお、鴎外はドイツ語版の『即興詩人』を翻訳しています。

森鴎外が10年の歳月をかけて丹精に訳した『即興詩人』は、『舞姫』に見られるような伝統的な日本語の香りを残した、格調高い文体が特徴です。また、明治の日本人読者には馴染みのない事柄については、ときに書き換えることも辞さない鴎外の態度は、翻訳の一つのあり方としての模範となりました。

森鴎外の訳した『即興詩人』は、「森鴎外の『即興詩人』」と言ってもよいほど独自の魅力を持っています。日本において『即興詩人』がこれほどまで知られているのは、森鴎外の洗練された文章の功績でしょう。しかし、まさしくその文体こそが、現代の日本人にとって『即興詩人』が近づきがたいものとなってしまっているのも事実です。そのことを象徴するように、2010年に安野光雅による森鴎外の『即興詩人』の口語訳が出版されました。しかし、この口語訳さえ、「アンデルセンの」『即興詩人』ではなく、森鴎外の『即興詩人』です。それほど、森鴎外の『即興詩人』は原作を超え、自立した生命をもつ作品なのです。

岩波文庫には二つの『即興詩人』が入っています。一つは、大畑末吉がデンマーク語から平易な日本語に訳した、アンデルセンの『即興詩人』。そして、もう一つは森鴎外の『即興詩人』。後者の背表紙には緑帯が印刷されています。この緑帯は、鴎外の『即興詩人』が、単なる翻訳を超えた日本文学の作品であることの証です。 鴎外訳の『即興詩人』は岩波文庫、ちくま文庫のほか、青空文庫でも読むことができます。

森鴎外が10年の歳月をかけて丹精に訳した『即興詩人』は、『舞姫』に見られるような伝統的な日本語の香りを残した、格調高い文体が特徴です。また、明治の日本人読者には馴染みのない事柄については、ときに書き換えることも辞さない鴎外の態度は、翻訳の一つのあり方としての模範となりました。

森鴎外の訳した『即興詩人』は、「森鴎外の『即興詩人』」と言ってもよいほど独自の魅力を持っています。日本において『即興詩人』がこれほどまで知られているのは、森鴎外の洗練された文章の功績でしょう。しかし、まさしくその文体こそが、現代の日本人にとって『即興詩人』が近づきがたいものとなってしまっているのも事実です。そのことを象徴するように、2010年に安野光雅による森鴎外の『即興詩人』の口語訳が出版されました。しかし、この口語訳さえ、「アンデルセンの」『即興詩人』ではなく、森鴎外の『即興詩人』です。それほど、森鴎外の『即興詩人』は原作を超え、自立した生命をもつ作品なのです。

岩波文庫には二つの『即興詩人』が入っています。一つは、大畑末吉がデンマーク語から平易な日本語に訳した、アンデルセンの『即興詩人』。そして、もう一つは森鴎外の『即興詩人』。後者の背表紙には緑帯が印刷されています。この緑帯は、鴎外の『即興詩人』が、単なる翻訳を超えた日本文学の作品であることの証です。 鴎外訳の『即興詩人』は岩波文庫、ちくま文庫のほか、青空文庫でも読むことができます。

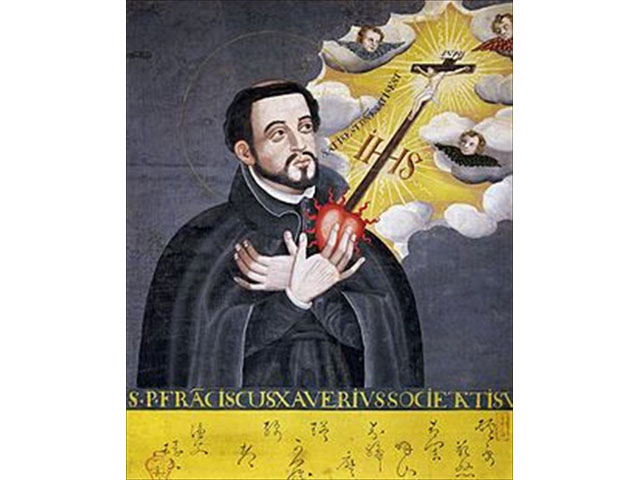

3. ワイルド『サロメ』

森鴎外の訳業のなかであまり知られていないのが、オスカー・ワイルドの『サロメ』の翻訳です。ワイルドといえば『ドリアン・グレイの肖像』などの英語で書かれた著作で知られていますが、戯曲『サロメ』はフランス語で書かれました。

森鴎外の『サロメ』の翻訳は1909年。初めての日本語訳であり、日本へのワイルド紹介の先陣を切る翻訳でした。鴎外はフランス語も出来たようですが、鴎外が翻訳したのはヘートヴィヒ・ラハマン(Hedwig Lachmann)によるドイツ語版 。このラハマンによるドイツ語訳『サロメ』は、リヒャルト・シュトラウスの同名のオペラの台本でもあります。 この森鴎外の翻訳のあと、日夏耿之介などによってワイルドの作品紹介が進み、1914年には芸術座で『サロメ』が初上演されました。このときサロメを演じたのが「カチューシャの唄」で有名な松井須磨子でした。

鴎外訳の『サロメ』は手に入れにくいのですが、岩波書店から出ていた森鴎外全集の第5巻に収録されています。オペラ対訳プロジェクト(https://www31.atwiki.jp/oper/)では、リヒャルト・シュトラウスの『サロメ』の日本語訳として森鴎外の翻訳が使われています。

森鴎外の『サロメ』の翻訳は1909年。初めての日本語訳であり、日本へのワイルド紹介の先陣を切る翻訳でした。鴎外はフランス語も出来たようですが、鴎外が翻訳したのはヘートヴィヒ・ラハマン(Hedwig Lachmann)によるドイツ語版 。このラハマンによるドイツ語訳『サロメ』は、リヒャルト・シュトラウスの同名のオペラの台本でもあります。 この森鴎外の翻訳のあと、日夏耿之介などによってワイルドの作品紹介が進み、1914年には芸術座で『サロメ』が初上演されました。このときサロメを演じたのが「カチューシャの唄」で有名な松井須磨子でした。

鴎外訳の『サロメ』は手に入れにくいのですが、岩波書店から出ていた森鴎外全集の第5巻に収録されています。オペラ対訳プロジェクト(https://www31.atwiki.jp/oper/)では、リヒャルト・シュトラウスの『サロメ』の日本語訳として森鴎外の翻訳が使われています。

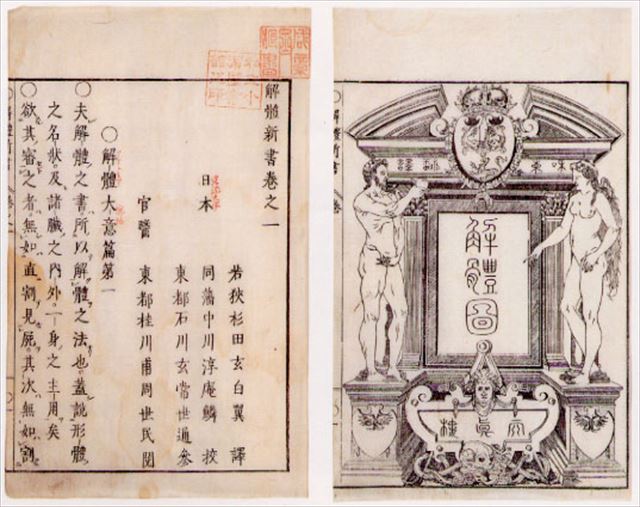

番外編 クニッゲ『人間交際術』

森鴎外には、公にはされていない翻訳があります。「公にはされていない」とはすなわち、鴎外の文章のなかには、「~~作の『~~』という作品の翻訳」とは明示されてはいないものの、その実、別の本からの翻訳であることが発覚したものがあるのです。その一例が、『知恵袋』とその続編『心頭語』です。

ここで、とつぜんですが、アドルフ・クニッゲ(Adolph Knigge、 1752-1796)という人が書いた Uber den Umgang mit Menschen(1788)という本を紹介します。直訳すれば『人との付き合いについて』という題で、『人間交際術』や『交際法』という邦題が付けられています。この本は後世まで読み継がれたクニッゲ唯一の本で、人間の行動に関する社会学的・哲学的考察を述べた著作でしたが、ドイツではもっぱら、処世術や日頃の心がけに関するいわばマナーブックとして記憶され、「一家に一冊置いてあるが誰も読まない本」であったといいます。 ドイツではクニッゲといえば『人間交際術』という状況であったらしく、 実際、手元のドイツ語の辞書『Freude』(白水社)で“Knigge”と引いてみると、一番に「礼儀作法の書」という意味が挙げられ、二番目には「手引書、案内所」という意味が挙げられています。

さて話は鴎外に戻ります。問題の作品は『知恵袋』と『心頭語』です。『知恵袋』は、「時事新報」という新聞に1898年から掲載された連載で、箴言集的な性格をもった作品で、『心頭語』はその続編にあたります。参考までにどういった内容なのか、短い章句を紹介します。

三十一 怒らざる事

人の汝が説を容れざるときは、我は汝の能く忍ぶを知る。人の汝の説を排するときは、我は汝の猶或は能く忍ぶを知る。されど人の汝の説を嘲るときは、我は恐る汝の怒らざること能はざるべきを。汝の血を冷かにせよ、汝の血を冷かにせよ。何れの場合なるを問はず、怒りは人を服する所以にあらざればなり。

ずいぶん格式ばった威圧的な文体ですが、言わんとするところはありきたりなお説教。簡単にいえば、「あなたが言うことを、相手が聞かなかったり否定したりしたとき、あなたは我慢できるでしょう。しかし、嘲笑されたときには怒らずにはいられないでしょう。でもね、落ち着きなさい。怒っても仕方ないのですから。」ということ。こんな「ハイハイわかりましたヨ」と言いたくなるようなお説教を延々200以上に渡って並べ立てたのが、『知恵袋』と『心頭語』というわけです。もうおわかりだと思いますが、この『知恵袋』と『心頭語』のタネ本となったのが、“Knigge”、すなわちUber den Umgang mit Menschenなのです。小堀桂一郎氏によれば、 鴎外の蔵書のなかにはクニッゲの原書があったことが確認されており、『うたかたの記』には「クニッゲが交際法」とバッチリ言及されています。とはいえ『知恵袋』には「鴎外訳補」と書かれており、鴎外なりのアレンジが加えられているため、完全な翻訳ではなく、翻案といったほうが適切でしょう。どのようなアレンジが加えられているか、興味のある方は、講談社学術文庫所収の「森鴎外の『知恵袋』」の解説に詳しく書かれていますので、ぜひご覧ください。

なお、クニッゲの原書が本当に鴎外の蔵書にあったか気になる方は、東大の「鴎外文庫書入本画像データベース」(http://rarebook.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/ogai/)から探してみてください。鴎外が書き込みしながら読んだ形跡も見られる、大変興味深い資料です。

ここで、とつぜんですが、アドルフ・クニッゲ(Adolph Knigge、 1752-1796)という人が書いた Uber den Umgang mit Menschen(1788)という本を紹介します。直訳すれば『人との付き合いについて』という題で、『人間交際術』や『交際法』という邦題が付けられています。この本は後世まで読み継がれたクニッゲ唯一の本で、人間の行動に関する社会学的・哲学的考察を述べた著作でしたが、ドイツではもっぱら、処世術や日頃の心がけに関するいわばマナーブックとして記憶され、「一家に一冊置いてあるが誰も読まない本」であったといいます。 ドイツではクニッゲといえば『人間交際術』という状況であったらしく、 実際、手元のドイツ語の辞書『Freude』(白水社)で“Knigge”と引いてみると、一番に「礼儀作法の書」という意味が挙げられ、二番目には「手引書、案内所」という意味が挙げられています。

さて話は鴎外に戻ります。問題の作品は『知恵袋』と『心頭語』です。『知恵袋』は、「時事新報」という新聞に1898年から掲載された連載で、箴言集的な性格をもった作品で、『心頭語』はその続編にあたります。参考までにどういった内容なのか、短い章句を紹介します。

三十一 怒らざる事

人の汝が説を容れざるときは、我は汝の能く忍ぶを知る。人の汝の説を排するときは、我は汝の猶或は能く忍ぶを知る。されど人の汝の説を嘲るときは、我は恐る汝の怒らざること能はざるべきを。汝の血を冷かにせよ、汝の血を冷かにせよ。何れの場合なるを問はず、怒りは人を服する所以にあらざればなり。

ずいぶん格式ばった威圧的な文体ですが、言わんとするところはありきたりなお説教。簡単にいえば、「あなたが言うことを、相手が聞かなかったり否定したりしたとき、あなたは我慢できるでしょう。しかし、嘲笑されたときには怒らずにはいられないでしょう。でもね、落ち着きなさい。怒っても仕方ないのですから。」ということ。こんな「ハイハイわかりましたヨ」と言いたくなるようなお説教を延々200以上に渡って並べ立てたのが、『知恵袋』と『心頭語』というわけです。もうおわかりだと思いますが、この『知恵袋』と『心頭語』のタネ本となったのが、“Knigge”、すなわちUber den Umgang mit Menschenなのです。小堀桂一郎氏によれば、 鴎外の蔵書のなかにはクニッゲの原書があったことが確認されており、『うたかたの記』には「クニッゲが交際法」とバッチリ言及されています。とはいえ『知恵袋』には「鴎外訳補」と書かれており、鴎外なりのアレンジが加えられているため、完全な翻訳ではなく、翻案といったほうが適切でしょう。どのようなアレンジが加えられているか、興味のある方は、講談社学術文庫所収の「森鴎外の『知恵袋』」の解説に詳しく書かれていますので、ぜひご覧ください。

なお、クニッゲの原書が本当に鴎外の蔵書にあったか気になる方は、東大の「鴎外文庫書入本画像データベース」(http://rarebook.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/ogai/)から探してみてください。鴎外が書き込みしながら読んだ形跡も見られる、大変興味深い資料です。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)