不撓不屈の意味・使い方

関連キーワード

強い意志を持って臨み、様々な苦労や困難でもくじけないことのたとえ。

由来

「撓」は「たわむ」という意味で、「不撓」で「たわまない」となります。

「屈」は「屈する」という意味で、「不屈」で「屈しない」となります。

合わせて不撓不屈とすることで、「たわまずに屈しない」となるのです。

よく「たわむ」と「しなう(しなる)」をまったく同じものと考えて「別にたわんでも問題なくないか?」と考える方がいます。一見似ているような二つの言葉ですが、厳密に言うと違う意味を持っているのです。

「しなう(しなる)」は外的な圧力などによって曲がった状態でも弾力に富んでいるために、元の形状に戻ることが可能な場合や、そのしなりを利用した道具(弓、ムチなど)で使用される言葉です。たとえば、木の枝に雪が積もってしなったとしても雪が無くなれば枝は元の状態に戻ります。こういった時に使うのが「しなう(しなる)」なのです。

それに対して「たわむ」は外的な圧力に対して耐えきれないために曲がってしまう、変形してしまう場合に使い、基本的には一度たわんでしまうとすぐに元の状態に戻すことはできません。車のボンネットなどに強い圧力をかけるとへこんでしまい、簡単には戻せなくなります。あの状態が「たわむ」なのです。

そこからきたこの不撓という言葉は、苦労や困難によって心がくじけてしまい、立ち直れなくなってしまう状態にはならない、という意味になるのです。それに「不屈」という言葉をつけることによって、さらにその強い意志を強調する意味合いが生まれているのです。

「屈」は「屈する」という意味で、「不屈」で「屈しない」となります。

合わせて不撓不屈とすることで、「たわまずに屈しない」となるのです。

よく「たわむ」と「しなう(しなる)」をまったく同じものと考えて「別にたわんでも問題なくないか?」と考える方がいます。一見似ているような二つの言葉ですが、厳密に言うと違う意味を持っているのです。

「しなう(しなる)」は外的な圧力などによって曲がった状態でも弾力に富んでいるために、元の形状に戻ることが可能な場合や、そのしなりを利用した道具(弓、ムチなど)で使用される言葉です。たとえば、木の枝に雪が積もってしなったとしても雪が無くなれば枝は元の状態に戻ります。こういった時に使うのが「しなう(しなる)」なのです。

それに対して「たわむ」は外的な圧力に対して耐えきれないために曲がってしまう、変形してしまう場合に使い、基本的には一度たわんでしまうとすぐに元の状態に戻すことはできません。車のボンネットなどに強い圧力をかけるとへこんでしまい、簡単には戻せなくなります。あの状態が「たわむ」なのです。

そこからきたこの不撓という言葉は、苦労や困難によって心がくじけてしまい、立ち直れなくなってしまう状態にはならない、という意味になるのです。それに「不屈」という言葉をつけることによって、さらにその強い意志を強調する意味合いが生まれているのです。

意味の変遷

このような成り立ちから不撓不屈という言葉を使用する人は「これまでもさまざまな苦労や困難を乗り越えてきた。これからもその精神を貫いて行くつもりである」と周囲に対して強い意志表示を行う人と考えられます。

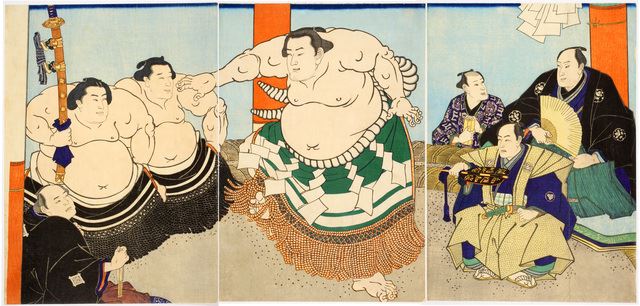

あまり日本人になじみがなかったこの言葉ですが、1993年に当時の貴乃花が大関に昇進した際の口上として、「不撓不屈の精神で相撲道に精進します」と使用したことで、一気に認知度が高まりました。ちなみに貴乃花は横綱に昇進した際には「相撲道に不惜身命を貫く所存です」と言い、それから横綱や大関に昇進の際の口上に四字熟語を使用する力士が増えたことは有名です。

これらの言葉は昇進してからも様々な苦労や困難が待ち受けるだろうが、それにくじけることなく、立ち向かっていくという意思表示として使用されたのです。

あまり日本人になじみがなかったこの言葉ですが、1993年に当時の貴乃花が大関に昇進した際の口上として、「不撓不屈の精神で相撲道に精進します」と使用したことで、一気に認知度が高まりました。ちなみに貴乃花は横綱に昇進した際には「相撲道に不惜身命を貫く所存です」と言い、それから横綱や大関に昇進の際の口上に四字熟語を使用する力士が増えたことは有名です。

これらの言葉は昇進してからも様々な苦労や困難が待ち受けるだろうが、それにくじけることなく、立ち向かっていくという意思表示として使用されたのです。

使用法、使用例

不屈不撓・・・順序が逆になってはいますが、不撓不屈と同じ意味です。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)