良薬は口に苦しの意味・使い方

関連キーワード

自分のためになるような忠告やアドバイスは素直に聞きづらいものだということ。

由来

もともとは中国の思想家である韓非について書かれた「韓非子」の「外儲編」に出てきます。以下、原文の書き下し文です。

「夫れ良薬は口に苦し。而るに智者の勧めて之を飲むは、其の入りて己の病を已むるを知ればなり。忠言は耳に払らふ。而るに明主の之を聴くのは、其の功を致すべきを知ればなり」

現代語に訳すと、

「病に能く効く薬は、苦くて飲みにくいものである。しかしながら、智恵ある者が苦い薬を飲むのは、薬が体内に入り病を癒やすことを知っているからである。人からの忠告や言動をいさめる言葉は聞いて気持ち良いものではない。しかしながら立派な君主が忠言を聴くのは、政治を行うのに役立つことを知っているからである。」

となります。

また、「孔子家語」では、

「孔子曰はく、良薬は口に苦くして、病に利あり、忠言は耳に逆らひて、行ひに利あり」とあります。

現代語にすると、

「良薬は苦いが飲めば病気を治してくれる。忠言は聞きづらいが、行動のためになる」

といったところでしょうか。

古来、中国には君主に対して諫言をする役職がありました。しかし、この役職はなかなか大変だったのです。君主の機嫌次第では意にそぐわない諫言をしたとして処罰されることもあったからです。それくらい君主にとっても耳が痛い内容を言われるということでしょう。

「夫れ良薬は口に苦し。而るに智者の勧めて之を飲むは、其の入りて己の病を已むるを知ればなり。忠言は耳に払らふ。而るに明主の之を聴くのは、其の功を致すべきを知ればなり」

現代語に訳すと、

「病に能く効く薬は、苦くて飲みにくいものである。しかしながら、智恵ある者が苦い薬を飲むのは、薬が体内に入り病を癒やすことを知っているからである。人からの忠告や言動をいさめる言葉は聞いて気持ち良いものではない。しかしながら立派な君主が忠言を聴くのは、政治を行うのに役立つことを知っているからである。」

となります。

また、「孔子家語」では、

「孔子曰はく、良薬は口に苦くして、病に利あり、忠言は耳に逆らひて、行ひに利あり」とあります。

現代語にすると、

「良薬は苦いが飲めば病気を治してくれる。忠言は聞きづらいが、行動のためになる」

といったところでしょうか。

古来、中国には君主に対して諫言をする役職がありました。しかし、この役職はなかなか大変だったのです。君主の機嫌次第では意にそぐわない諫言をしたとして処罰されることもあったからです。それくらい君主にとっても耳が痛い内容を言われるということでしょう。

意味の変遷

現代においても間違えた方向に進んでいる人に対して「間違えている」というのはなかなか難しいものです。

そもそもそんなに親しくない間柄であればケンカの元になるので、それほど突っ込んだアドバイスは行いません。

相手が傷つくほどのアドバイスをするということは親友や保護者、教師などのかなり親密な間柄で、相手のことを本当に心配している人だということになります。

そういった意味では、現代においても元々の意味で使用されていると考えられます。

直接的な「体に効く薬は苦くてまずい」という意味で使用されることは現在ではほとんどありません。

最近の薬は味も改良されていて、そんなにまずいというようなものではなくなっていることも関係しています。

英語表現では、

Good medicine is(tastes) bitter to the mouth.

(良薬は口に苦し)

とあり、まったく同じ意味で使用されています。

そもそもそんなに親しくない間柄であればケンカの元になるので、それほど突っ込んだアドバイスは行いません。

相手が傷つくほどのアドバイスをするということは親友や保護者、教師などのかなり親密な間柄で、相手のことを本当に心配している人だということになります。

そういった意味では、現代においても元々の意味で使用されていると考えられます。

直接的な「体に効く薬は苦くてまずい」という意味で使用されることは現在ではほとんどありません。

最近の薬は味も改良されていて、そんなにまずいというようなものではなくなっていることも関係しています。

英語表現では、

Good medicine is(tastes) bitter to the mouth.

(良薬は口に苦し)

とあり、まったく同じ意味で使用されています。

使用法、使用例

「ゲームばかりしていないでまじめに勉強しなさい!」

「良薬は口に苦しか。わかったよ、そろそろ勉強するよ。」

「良薬は口に苦しか。わかったよ、そろそろ勉強するよ。」

類似した意味のことわざ

「耳が痛い」という言葉とほとんど同じ意味になります。

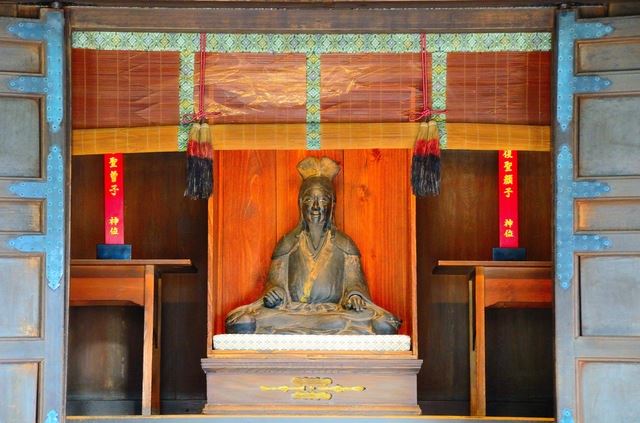

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)