目から鼻に抜けるの意味・使い方

関連キーワード

意味

非常に利口で機転がきくこと。

物事の判断が早くて抜け目がないこと。

判断力、決断力に優れていて申し分のないこと。

物事の判断が早くて抜け目がないこと。

判断力、決断力に優れていて申し分のないこと。

由来

このことわざの由来は二つあります。

一つ目は、「目によって物事を素早く正確に捉える」ことと、「鼻から商売のにおいや危険な香りをかぎ分ける」ことができるというものです。現在でもそうですが、昔は病気や盗賊などでいきなり命を落とすようなことがありました。それらを素早く見極めて判断して危険を回避するということは非常に重要であったのです。そこから「非常に利口である」「物事の判断が早い」という意味になったと考えられています。

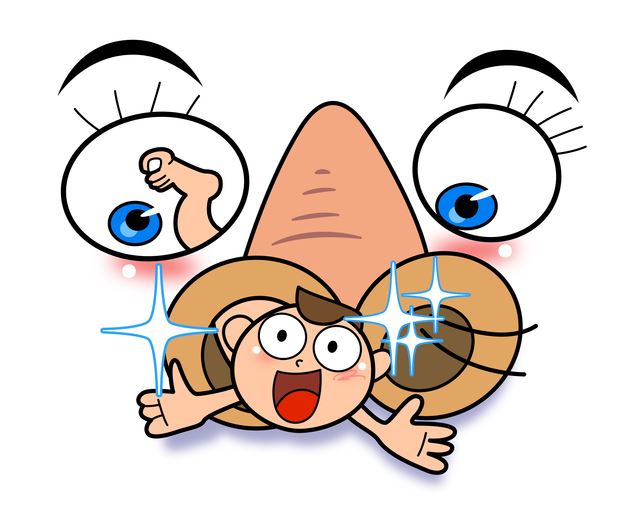

二つ目は、奈良時代の説話からです。奈良の大仏を建造中に完成間近になって大仏の片目がないことが判明しました。その目を入れるために職人が足場を使って登っていき、目を取り付けることに成功しました。しかし目をはめ込んでしまったために職人が外にでることができなくなってしまったのです。周囲の人間が心配して眺めていると、職人は目と鼻がつながっていることを利用して鼻の穴から出てくることに成功しました。ここから「機転が利く」という意味合いになったとされるものです。

また、この説話は古典落語にも登場することから、古くからある由来と考えられています。

一つ目は、「目によって物事を素早く正確に捉える」ことと、「鼻から商売のにおいや危険な香りをかぎ分ける」ことができるというものです。現在でもそうですが、昔は病気や盗賊などでいきなり命を落とすようなことがありました。それらを素早く見極めて判断して危険を回避するということは非常に重要であったのです。そこから「非常に利口である」「物事の判断が早い」という意味になったと考えられています。

二つ目は、奈良時代の説話からです。奈良の大仏を建造中に完成間近になって大仏の片目がないことが判明しました。その目を入れるために職人が足場を使って登っていき、目を取り付けることに成功しました。しかし目をはめ込んでしまったために職人が外にでることができなくなってしまったのです。周囲の人間が心配して眺めていると、職人は目と鼻がつながっていることを利用して鼻の穴から出てくることに成功しました。ここから「機転が利く」という意味合いになったとされるものです。

また、この説話は古典落語にも登場することから、古くからある由来と考えられています。

意味の変遷

現在においてもほとんどの場合は肯定的な意味で使用されます。

体の一部分を使って「抜ける」という表現をするときは、あまり良い意味で使われることはないことを考えると特徴的といえます。「右の耳から左の耳に抜ける」「あの人は抜けたところがあるから」というように、だいたいが「聞いていない」「無能である」「理解できない」と否定的に使われるのです。

また、意味合いから自分のことを表現するときには使用しません。誰か他人が優れた行動を取ったり、素早く良い判断をしたときなどに使って「素早くて良い判断だ」と称賛する意味合いで使用されています。

体の一部分を使って「抜ける」という表現をするときは、あまり良い意味で使われることはないことを考えると特徴的といえます。「右の耳から左の耳に抜ける」「あの人は抜けたところがあるから」というように、だいたいが「聞いていない」「無能である」「理解できない」と否定的に使われるのです。

また、意味合いから自分のことを表現するときには使用しません。誰か他人が優れた行動を取ったり、素早く良い判断をしたときなどに使って「素早くて良い判断だ」と称賛する意味合いで使用されています。

類似した意味のことわざ

「一を聞いて十を知る」・・・一番最初の基本的なことを説明されるとそこから自分で発展して思考することができること。非常に賢いこと。

反対の意味のことわざ

「一を知りて二を知らず」・・・基本的なことを説明されても察しが悪く、次の段階を考えることができない。機転が利かない。

使用法、使用例

「おい見たか?あの少年の計算の速さは尋常じゃないな」

「まさに目から鼻に抜けるようだ。成長が楽しみだな」

「まさに目から鼻に抜けるようだ。成長が楽しみだな」

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)