東大寺の歩き方。大仏の魅力と東大寺の見どころ

関連キーワード

奈良の大仏は誰でも一度は写真で見たり、修学旅行などで実際に姿を拝したりしたことがあるでしょう。大仏さまがいるのは奈良の東大寺。その大仏殿と盧遮那仏は東大寺の最大の見どころと言っても過言ではありません。広大な奈良公園の一部になっている東大寺には、大仏さま以外にも楽しめるスポットが他にもたくさんあります。

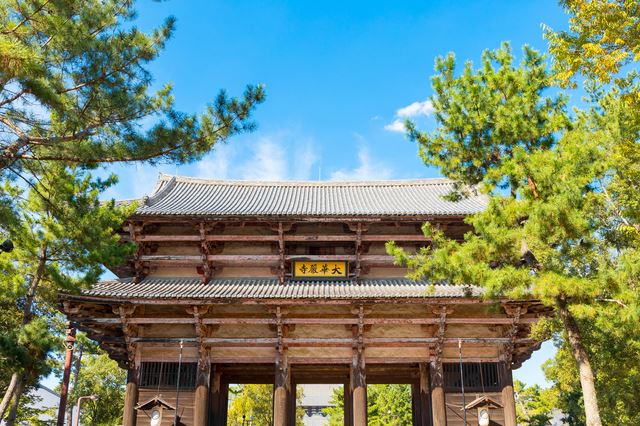

奈良公園の鹿と壮大な南大門がお出迎え

東大寺は近鉄奈良駅から20分ほど歩いたところにあります。市内循環バスを利用すれば、表参道のすぐ近くにある「大仏殿春日大社前」のバス停が便利。まっすぐ伸びる参道には、奈良名物の鹿たちが出迎えてくれます。奈良公園全体には約1200頭の野生の鹿が生息しており、国の天然記念物に指定されています。参道の左右に並ぶ土産物店などで売っている、鹿せんべいを買ってあげると、食べる前にお辞儀をすることでも有名です。でもちょっと気を緩めると、さっと横から別の鹿がせんべいを奪っていくことがあるので要注意。鹿せんべいは150円です。

鹿と戯れているうちに正面には壮大な南大門の姿が。天平時代に最初に建てられた南大門は、入母屋造の屋根を持つ五間三戸・二十門の、古来最高の格式の門でした。大風と南都焼討により3回も消失してしまい、現在あるのは鎌倉時代に再建されたもの。創建当時の壮大な規模を再現し、当時最新の建築様式・大仏様を取り入れた造りになっています。大仏様は宋の新技術を取り入れた独自の様式で、部材の規格を統一した医療生産できるように工夫されています。また限られた木材でも巨大な建築を完成できるよう、天井を省略するなど大胆な発想が随所に見られるのも特徴です。同時期に同じ様式で建てられた大仏殿は焼失してしまったので、当時の大仏殿の威容を偲ばせる唯一の建築物となっています。

南大門の左右には、運慶・快慶率いる慶派仏師団の傑作「金剛力士立像(仁王像)」の迫力ある姿が見られます。1988年から5年かけて大修理が行われましたが、800年の月日を経ても中心にあったヒノキの部材は、まだ香りがプンプンしてきたほど新鮮だったそうです。東側(右側)にあるのが吽形は総重量6.8トン。今にも動き出しそうなほどリアルな「動」を表現しています。反対の西側(左側)にある阿形は総重量6.6トン。胸飾りや金剛杵など細部に渡って丁寧に仕上げられ、血管まで表現されています。寄木造りという工法でどちらも約3000個の部材が使われています。左右の鼻腔の大きさや耳の形に違いが、寄木造りで作られた証拠です。

鹿と戯れているうちに正面には壮大な南大門の姿が。天平時代に最初に建てられた南大門は、入母屋造の屋根を持つ五間三戸・二十門の、古来最高の格式の門でした。大風と南都焼討により3回も消失してしまい、現在あるのは鎌倉時代に再建されたもの。創建当時の壮大な規模を再現し、当時最新の建築様式・大仏様を取り入れた造りになっています。大仏様は宋の新技術を取り入れた独自の様式で、部材の規格を統一した医療生産できるように工夫されています。また限られた木材でも巨大な建築を完成できるよう、天井を省略するなど大胆な発想が随所に見られるのも特徴です。同時期に同じ様式で建てられた大仏殿は焼失してしまったので、当時の大仏殿の威容を偲ばせる唯一の建築物となっています。

南大門の左右には、運慶・快慶率いる慶派仏師団の傑作「金剛力士立像(仁王像)」の迫力ある姿が見られます。1988年から5年かけて大修理が行われましたが、800年の月日を経ても中心にあったヒノキの部材は、まだ香りがプンプンしてきたほど新鮮だったそうです。東側(右側)にあるのが吽形は総重量6.8トン。今にも動き出しそうなほどリアルな「動」を表現しています。反対の西側(左側)にある阿形は総重量6.6トン。胸飾りや金剛杵など細部に渡って丁寧に仕上げられ、血管まで表現されています。寄木造りという工法でどちらも約3000個の部材が使われています。左右の鼻腔の大きさや耳の形に違いが、寄木造りで作られた証拠です。

日本最大の盧遮那仏のいる大仏殿

金剛力士立像の力強い姿に惚れ惚れしながら門をくぐると、正面に見えてくるのが中門。その向こうに見える大きな屋根が金堂(大仏殿)です。鮮やかな朱塗りの中門は、江戸時代の造立。創建当時の和様で再建され、大仏殿の質実剛健さとは対照的な、華やかで豪華な印象を感じられます。左右へ伸びる廻廊は通路が1つの単廊ですが、創建当時は通路が2本の複廊で、現在よりも規模の大きなものでした。柱の不揃いな礎石などに、江戸時代の再建の跡がうかがえます。

天平当時の大仏殿は南都焼討で消失し、鎌倉時代に大仏様で再建された大仏殿も合戦の兵火で焼亡します。江戸時代に再建された現在の大仏殿は、創建当時より30メートルほど間口は縮小しましたが、堂々の世界最大の木造建築物です。江戸時代の再建当時、天平時代の壮大な大仏殿を再現するべく、日本全国を回って92本の巨木を探しましたが、最終的に揃えられたのはわずか32本。泣く泣く規模を縮小して再建することを決めたのでした。巨木を調達できなかった当時の人々が考え出した方法が、木材を張り合わせて柱を作る集成材方式。芯となる木材の周りに、断面がおうぎ形の木材を張り合わせ、帯状の鋼材で固定し、さらに鉄釘で補強するという方法です。

大仏殿の天井を見上げると、柱を横木が貫通しているのが見られます。これは貫材と呼ばれ、横揺れに対する強度を増す技法。鎌倉時代の復興当時に考案された大仏様を、江戸時代にも忠実に再現した証拠です。その後明治時代には屋根や柱を鉄骨で補強する修理が行われ、昭和に入ってからも痛んだ屋根の修繕が行われました。屋根の修繕では世界から寄進が集まり、現在の大仏殿の屋根にもアラン・ドロンや三船敏郎が寄進した瓦が葺かれています。

天平当時の大仏殿は南都焼討で消失し、鎌倉時代に大仏様で再建された大仏殿も合戦の兵火で焼亡します。江戸時代に再建された現在の大仏殿は、創建当時より30メートルほど間口は縮小しましたが、堂々の世界最大の木造建築物です。江戸時代の再建当時、天平時代の壮大な大仏殿を再現するべく、日本全国を回って92本の巨木を探しましたが、最終的に揃えられたのはわずか32本。泣く泣く規模を縮小して再建することを決めたのでした。巨木を調達できなかった当時の人々が考え出した方法が、木材を張り合わせて柱を作る集成材方式。芯となる木材の周りに、断面がおうぎ形の木材を張り合わせ、帯状の鋼材で固定し、さらに鉄釘で補強するという方法です。

大仏殿の天井を見上げると、柱を横木が貫通しているのが見られます。これは貫材と呼ばれ、横揺れに対する強度を増す技法。鎌倉時代の復興当時に考案された大仏様を、江戸時代にも忠実に再現した証拠です。その後明治時代には屋根や柱を鉄骨で補強する修理が行われ、昭和に入ってからも痛んだ屋根の修繕が行われました。屋根の修繕では世界から寄進が集まり、現在の大仏殿の屋根にもアラン・ドロンや三船敏郎が寄進した瓦が葺かれています。

大仏さまの後には鐘楼・法華堂・二月堂を回るのが定番

大仏さまの姿と大仏殿を堪能した後は、鎌倉時代に再建された国宝の鐘楼へ向かいます。創建当時に和様で作られた鐘楼は、大風や地震で度々倒壊しています。鎌倉時代に再建された鐘楼は、宋から取り入れた新技術を使って堅牢なつくりを実現し、電車1両分に相当する26トンの重さの梵鐘を支えています。大きな梵鐘と屈強な鐘楼を支える礎石は、天平時代の創建当時のものがそのまま使われているのも、見逃せないポイント。見学できる国宝の鐘楼は珍しいので、見学コースからは外せないスポットです。

三月堂とも呼ばれる法華堂の見どころは天平時代と鎌倉時代の2つの建築が、1つになっているところ。元々ある天平時代に建てられた東大寺最古の法華堂に、鎌倉時代の再建の際に新たに増築したことで、この独特の建造物が生まれました。北側半分の本堂は天平時代に好まれた寄棟造で、南半分の礼堂は鎌倉時代に好まれていた入母屋造になっています。内部には日本最古の乾漆造の羂索仏像の不空羂索観音立像を始め、14体の仏像が並び、天平芸術を堪能できるスポットです。

法華堂の奥に立っているのが二月堂。十一面観音を本尊とすることから以前は観音堂という名称でしたが、お水取りと呼ばれる十一面悔過法(修二会)が、旧暦2月に行われることから二月堂と呼ばれるようになりました。修二会が創建当時から行われている史実から、二月堂もその頃にはすでに建立されていたと考えられますが、現在のお堂は江戸時代に再建されたもの。高台の見晴らしのいい場所にある二月堂は、正面の舞台から奈良市内や生駒山系まで見渡せ、生駒山系に夕日の沈む夕方は特に絶景が見られます。広い東大寺の境内を回った後に、置かれた木のベンチに座って夕景を眺めながら、ゆったりとくつろげるスポットです。ずらりと下げられた釣り灯籠も二月堂の見どころのひとつ。様々な形の釣り灯籠に明かりが灯る景色も圧巻です。

お土産には東大寺限定のオリジナルグッズ

参道の脇にもおみやげ物屋は並んでいますが、境内にもオリジナルグッズを売る土産店があります。大仏殿内のおみやげ物屋は一度外に出ると再入場できないので、気に入ったものを見つけたら迷わず購入しておきましょう。大仏殿をモチーフにしたブロックメモや、マスキングテープは人気の商品のようです。南大門を入って左手にある東大寺ミュージアムのショップでは、正倉院に納められている五弦琵琶をモチーフにしたストラップや、奈良にまつわる可愛らしいイラストの入った奈良かるたなど、個性的なおみやげ物も手に入ります。

奈良時代から続く春日の自然も満喫

天平時代から春日の自然と寄り添うように続いてきた東大寺。その境内には今も当時と変わらぬ多くの自然が残されています。最大の見所は大仏蛍と呼ばれるゲンジボタル。5月下旬から6月中旬にかけて、成虫になった蛍が群れをなして飛び交う姿が、東大寺別当だった故上司管長の呼びかけに賛同した近隣の人々の努力で現代によみがえりました。これからも大切に守りたい風物詩です。

奈良県では春日山にしか見られないモリアオガエルの姿も見られます。木の枝などに卵を産む珍しい特徴を持つカエルで、産卵の最盛期は6月中旬ごろ。うまくタイミングが合えば、幼生が池に帰っていく姿を見られるかもしれません。

東大寺というと大仏さまばかりを思い出す人も多いと思いますが、紹介した以外にも境内には見どころがたくさんあります。旅行ガイドだけではなく、東大寺を扱った書籍も参考に、自分だけの観光ガイドを作ってから訪れると、誰も知らない東大寺を体験できるかもしれません。

奈良県では春日山にしか見られないモリアオガエルの姿も見られます。木の枝などに卵を産む珍しい特徴を持つカエルで、産卵の最盛期は6月中旬ごろ。うまくタイミングが合えば、幼生が池に帰っていく姿を見られるかもしれません。

東大寺というと大仏さまばかりを思い出す人も多いと思いますが、紹介した以外にも境内には見どころがたくさんあります。旅行ガイドだけではなく、東大寺を扱った書籍も参考に、自分だけの観光ガイドを作ってから訪れると、誰も知らない東大寺を体験できるかもしれません。

東大寺記事一覧はこちら

奈良に来たら絶対行きたい! 東大寺の大仏さまに会いにいこう!

有名だけど、よく知らない?知っておきたい仁王像の秘密とは

一度は見ておきたい金剛力士像の傑作!東大寺南大門の金剛力士立像とは

天才仏師《運慶》にまつわるエトセトラを知ると面白い!

仏教界の革命児的存在、運慶作品

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)