迫力ある書道で感動を呼ぶ!書道パフォーマンスの魅力

関連キーワード

迫力ある書道で感動を呼ぶ!書道パフォーマンスの魅力

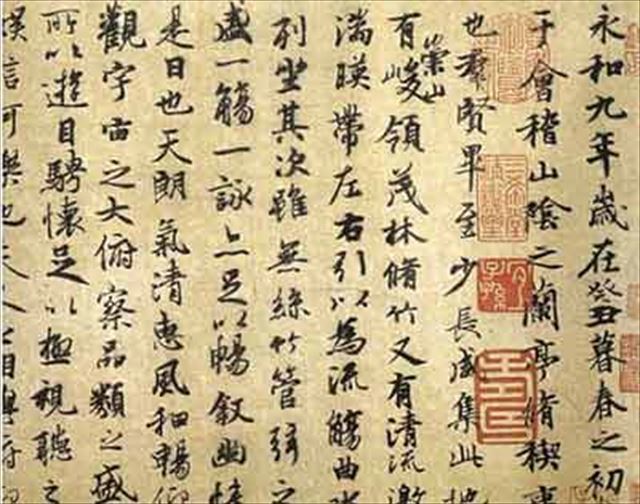

皆さんは、大きな紙に大きな筆で文字を書く書道パフォーマンスをご存知ですか。

主に高校の書道部員が10人程度でチームを組み、音楽に合わせてダンスをしながら揮毫します。

映画「書道ガールズ!!わたしたちの甲子園」という映画で観たという人も多いでしょう。

「書道パフォーマンス甲子園」と言って、書道パフォーマンス日本一の高校を選ぶ大会もあります。

袴姿で部員が協力して揮毫している姿は感動的です。

黒い一般的な墨だけではなく、カラフルな文字を書いたり、絵を入れる場合もあります。

高校の書道部以外でも、大学生も行っていますし、一般の書道家がイベントでパフォーマンスを行うこともあります。

どちらも迫力ある筆運びを間近で見ることができますし、出来上がった時の書を見ると書道の素晴らしさを感じます。

迫力ある書道で感動を呼ぶ、書道パフォーマンスの魅力を紹介します。

主に高校の書道部員が10人程度でチームを組み、音楽に合わせてダンスをしながら揮毫します。

映画「書道ガールズ!!わたしたちの甲子園」という映画で観たという人も多いでしょう。

「書道パフォーマンス甲子園」と言って、書道パフォーマンス日本一の高校を選ぶ大会もあります。

袴姿で部員が協力して揮毫している姿は感動的です。

黒い一般的な墨だけではなく、カラフルな文字を書いたり、絵を入れる場合もあります。

高校の書道部以外でも、大学生も行っていますし、一般の書道家がイベントでパフォーマンスを行うこともあります。

どちらも迫力ある筆運びを間近で見ることができますし、出来上がった時の書を見ると書道の素晴らしさを感じます。

迫力ある書道で感動を呼ぶ、書道パフォーマンスの魅力を紹介します。

書道パフォーマンスの始まりとは?

書道パフォーマンスは、元々は愛媛県立三島高等学校書道部が四国中央市内のショッピングモールなどで、音楽に合わせて大きな紙に歌詞を揮毫する「書のデモンストレーション」が始まりでした。

このデモンストレーションが好評だったため、「四国中央紙まつり」のメインイベントへと発展していきました。

四国中央市は、製紙、紙加工業において日本屈指の生産量を誇る市です。

書道パフォーマンスを通じて、芸術文化を促進し、紙産業の振興・地域の活性化に繋がるので、四国中央市から広まったものと考えられます。

三島高等学校の書道パフォーマンスをテレビで全国放送したところ高視聴率を記録したため、日本テレビが「書道ガールズ甲子園」という大会を開催するようになりました。

映画「書道ガールズ!!わたしたちの甲子園」も愛媛県立三島高等学校書道部がモデルです。

ちなみに「書道パフォーマンス甲子園」は2008年から、愛媛県四国中央市の書道パフォーマンス甲子園実行委員会が主催しています。

毎年7月下旬から8月上旬頃に開催され、大会参加校も次第に増え、会場もだんだん広い場所が必要になってきました。

最初は、愛媛県立三島高等学校の書道部員が四国中央市の活性化のために始めた活動でしたが、予想を遥かに超えて日本国内に書道ブームを巻き起こすようになりました。

このデモンストレーションが好評だったため、「四国中央紙まつり」のメインイベントへと発展していきました。

四国中央市は、製紙、紙加工業において日本屈指の生産量を誇る市です。

書道パフォーマンスを通じて、芸術文化を促進し、紙産業の振興・地域の活性化に繋がるので、四国中央市から広まったものと考えられます。

三島高等学校の書道パフォーマンスをテレビで全国放送したところ高視聴率を記録したため、日本テレビが「書道ガールズ甲子園」という大会を開催するようになりました。

映画「書道ガールズ!!わたしたちの甲子園」も愛媛県立三島高等学校書道部がモデルです。

ちなみに「書道パフォーマンス甲子園」は2008年から、愛媛県四国中央市の書道パフォーマンス甲子園実行委員会が主催しています。

毎年7月下旬から8月上旬頃に開催され、大会参加校も次第に増え、会場もだんだん広い場所が必要になってきました。

最初は、愛媛県立三島高等学校の書道部員が四国中央市の活性化のために始めた活動でしたが、予想を遥かに超えて日本国内に書道ブームを巻き起こすようになりました。

書道パフォーマンスの審査方法は?

「書道パフォーマンス甲子園」は最初に予選審査があります。

書道パフォーマンスの動画及び作品の写真による審査があり、予選審査を通過した20校程度が本選に出場できます。

2015年の大会では84校の応募があり、予選を通過したのは21校でした。

本選審査は、四国中央市伊予三島運動公園体育館で書道パフォーマンスを行うことになります。

審査方法は、審査員5名程度による採点・評価で決められ、書の美しさや演技の美しさ・躍動感が審査の基準になります。

本選のチーム編成は、同一校で選手12名・補員3名の15名以内と決められています。

演技は「お願いします」の発声で開始し、「ありがとうございました」の発声で終了するなど、礼儀も重んじています。

こういう点はさすが和の芸術ですね。

演技時間も気になりますが、審査員への披露時間(15行程度)を含み6分以内と決まっています。

使われる用紙は主催者が準備しています。

縦4m×横3mの用紙を2枚貼り合わせてあり、概ね縦4m×横6mの用紙を使用します。

かなり大きな紙ですが、3mのロール紙を約4mに裁断して、2枚を張り合わせています。

大会で使われている用紙はどんな紙なのか気になりましたが、丸住製紙株式会社が提供している丈夫なクラフト紙を使っています。

作品によって紙のツヤ面・ザラ面を使い分けることができるようになっています。

4m×6mの紙で、4.32㎏の重さがあります。

書き上げた紙を持ち上げる時にポールがいりますが、両端のポールは4.5mあり、これも事務局で用意されます。

書道パフォーマンスの動画及び作品の写真による審査があり、予選審査を通過した20校程度が本選に出場できます。

2015年の大会では84校の応募があり、予選を通過したのは21校でした。

本選審査は、四国中央市伊予三島運動公園体育館で書道パフォーマンスを行うことになります。

審査方法は、審査員5名程度による採点・評価で決められ、書の美しさや演技の美しさ・躍動感が審査の基準になります。

本選のチーム編成は、同一校で選手12名・補員3名の15名以内と決められています。

演技は「お願いします」の発声で開始し、「ありがとうございました」の発声で終了するなど、礼儀も重んじています。

こういう点はさすが和の芸術ですね。

演技時間も気になりますが、審査員への披露時間(15行程度)を含み6分以内と決まっています。

使われる用紙は主催者が準備しています。

縦4m×横3mの用紙を2枚貼り合わせてあり、概ね縦4m×横6mの用紙を使用します。

かなり大きな紙ですが、3mのロール紙を約4mに裁断して、2枚を張り合わせています。

大会で使われている用紙はどんな紙なのか気になりましたが、丸住製紙株式会社が提供している丈夫なクラフト紙を使っています。

作品によって紙のツヤ面・ザラ面を使い分けることができるようになっています。

4m×6mの紙で、4.32㎏の重さがあります。

書き上げた紙を持ち上げる時にポールがいりますが、両端のポールは4.5mあり、これも事務局で用意されます。

書道パフォーマンスの練習方法は?

書道パフォーマンスの場合、特別に大きな筆を使いますし、普段の練習とはまた別の練習をしないと大きな紙に大きな文字を書くことができないでしょう。

どんな練習方法で書道パフォーマンスの本選に臨んでいるのか気になります。

しかし、なかなか練習方法を明かしている学校などが少ないのも事実です。

「書道ガールズ甲子園」の方で入賞経験もあり、NHKの「スクールライブショー」という番組で行われた「書道パフォーマンスバトル」で優勝している埼玉県立松山女子高等学校書道部が練習方法をインタビューで答えています。

書道パフォーマンスは、大きな筆を使い、立って腰を曲げたまま字を書かなければいけないので、とても体力のいる“スポーツ”という感覚だそうです。

最初は皆さん筋肉痛になるようです。

それを乗り越えて、素晴らしい書が完成するんですね。

しかも1人で書く書道とは違って、部員同士の連携が必要になってくるそうです。

良い作品を作るために普段から意見交換が欠かせないとのことです。

また、書道パフォーマンスには音楽を流しながら揮毫しますが、音に合わせながら大きな紙に文字を綺麗に書くためには、バランスとリズム感が必要だそうです。

文字と文字のバランスは、体が感覚を覚えるまで何度も練習しているのだとか。

みんなで作り上げる作品なので、自分が書いた部分だけ上手くいってもそれでは駄目だという考えです。

出来上がった作品だけではなく、書道パフォーマンスは作品を作り上げる過程が大切になってきます。

日々の練習、生活態度、礼儀マナーを大事にすると、良い書道パフォーマンスができるそうです。

今何をすべきなのかを考え、相手の立場やその場の状況に応じて考えることができる人こそ、繊細な文字のバランスや作品の良し悪しを理解できて、良い書道パフォーマンスができるという考えで練習に励んでいます。

松山女子高等学校書道部は、日々練習を重ねている書道作品でも展覧会で好成績を収めています。

本来の基本の書道もきちんと身につけることが大切だということですね。

普段の基礎練習や礼儀マナーができているからこそ、書道パフォーマンスでも人を感動させることができるのでしょう。

迫力ある書道で感動を呼ぶ、書道パフォーマンスの魅力を紹介しました。

書道パフォーマンスは体力もいり、運動部のような要素もあります。

音楽に合わせて書くため、リズム感も必要になってきます。

なによりも団体で書く場合は、部員同士の意思疎通が大切になってきますね。

書道パフォーマンスを上達させるためには、本来の書道の基礎練習が土台になってきます。

日頃の練習の大変さを考えながら、これからは書道パフォーマンスをじっくり見てみたいものですね。

どんな練習方法で書道パフォーマンスの本選に臨んでいるのか気になります。

しかし、なかなか練習方法を明かしている学校などが少ないのも事実です。

「書道ガールズ甲子園」の方で入賞経験もあり、NHKの「スクールライブショー」という番組で行われた「書道パフォーマンスバトル」で優勝している埼玉県立松山女子高等学校書道部が練習方法をインタビューで答えています。

書道パフォーマンスは、大きな筆を使い、立って腰を曲げたまま字を書かなければいけないので、とても体力のいる“スポーツ”という感覚だそうです。

最初は皆さん筋肉痛になるようです。

それを乗り越えて、素晴らしい書が完成するんですね。

しかも1人で書く書道とは違って、部員同士の連携が必要になってくるそうです。

良い作品を作るために普段から意見交換が欠かせないとのことです。

また、書道パフォーマンスには音楽を流しながら揮毫しますが、音に合わせながら大きな紙に文字を綺麗に書くためには、バランスとリズム感が必要だそうです。

文字と文字のバランスは、体が感覚を覚えるまで何度も練習しているのだとか。

みんなで作り上げる作品なので、自分が書いた部分だけ上手くいってもそれでは駄目だという考えです。

出来上がった作品だけではなく、書道パフォーマンスは作品を作り上げる過程が大切になってきます。

日々の練習、生活態度、礼儀マナーを大事にすると、良い書道パフォーマンスができるそうです。

今何をすべきなのかを考え、相手の立場やその場の状況に応じて考えることができる人こそ、繊細な文字のバランスや作品の良し悪しを理解できて、良い書道パフォーマンスができるという考えで練習に励んでいます。

松山女子高等学校書道部は、日々練習を重ねている書道作品でも展覧会で好成績を収めています。

本来の基本の書道もきちんと身につけることが大切だということですね。

普段の基礎練習や礼儀マナーができているからこそ、書道パフォーマンスでも人を感動させることができるのでしょう。

迫力ある書道で感動を呼ぶ、書道パフォーマンスの魅力を紹介しました。

書道パフォーマンスは体力もいり、運動部のような要素もあります。

音楽に合わせて書くため、リズム感も必要になってきます。

なによりも団体で書く場合は、部員同士の意思疎通が大切になってきますね。

書道パフォーマンスを上達させるためには、本来の書道の基礎練習が土台になってきます。

日頃の練習の大変さを考えながら、これからは書道パフォーマンスをじっくり見てみたいものですね。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)