書道を始める時に知っておきたい墨の選び方

関連キーワード

書道を始める時に知っておきたい墨の選び方

書道において墨は文房四宝の1つで、とても大切なものです。

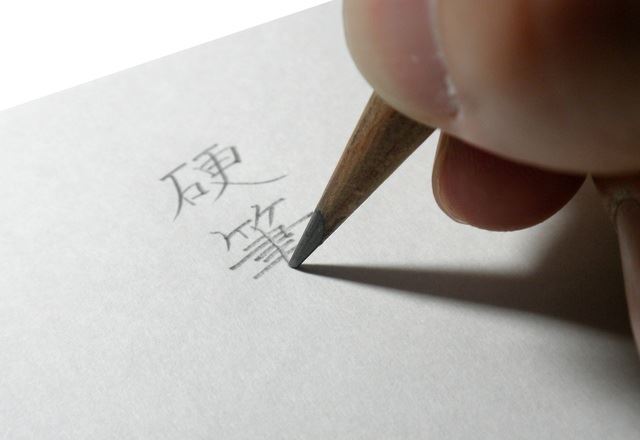

書道を始める時には、必ず墨がいりますね。 静かに硯で墨を磨っていると心が落ち着き、墨の香りに癒されます。 書道をしていて非常に楽しい一時です。 これからどんな字を書こうかと考える大切な時間でもあります。 さて、墨にはどんな種類があるのでしょうか。 漢字用と仮名用の墨がありますが、どのような違いがあるのでしょうか。 墨はどのようにして造られるのか製造過程も知ると、墨の重要性が分かってきます。 書道を始める時に知っておきたい墨の選び方を紹介します。

書道を始める時には、必ず墨がいりますね。 静かに硯で墨を磨っていると心が落ち着き、墨の香りに癒されます。 書道をしていて非常に楽しい一時です。 これからどんな字を書こうかと考える大切な時間でもあります。 さて、墨にはどんな種類があるのでしょうか。 漢字用と仮名用の墨がありますが、どのような違いがあるのでしょうか。 墨はどのようにして造られるのか製造過程も知ると、墨の重要性が分かってきます。 書道を始める時に知っておきたい墨の選び方を紹介します。

・墨の種類

書道の墨には原料の種類によって主に2種類があります。

松を燃やした煤(すす)で造る松煙墨と、植物油を燃やした煤で造る油煙墨があります。 まず、松煙墨(青墨)は、燃焼温度にむらがあり、粒子の大きさが均一ではないので、重厚な黒味から青灰色まで墨の色に幅があるのが特徴です。 青みがかった色のものは青墨(せいぼく)と呼ばれます。 松煙墨の造り方は、松の木片を燃焼させて煤を採取します。 青墨には、煤自体が青く発色するもの以外に、藍などで着色するものもあります。 松煙墨は雨風には弱いと言えます。 また、油煙墨ですが、煤の粒子が細かく均一で、黒色に光沢と深みがあるのが特徴です。

松を燃やした煤(すす)で造る松煙墨と、植物油を燃やした煤で造る油煙墨があります。 まず、松煙墨(青墨)は、燃焼温度にむらがあり、粒子の大きさが均一ではないので、重厚な黒味から青灰色まで墨の色に幅があるのが特徴です。 青みがかった色のものは青墨(せいぼく)と呼ばれます。 松煙墨の造り方は、松の木片を燃焼させて煤を採取します。 青墨には、煤自体が青く発色するもの以外に、藍などで着色するものもあります。 松煙墨は雨風には弱いと言えます。 また、油煙墨ですが、煤の粒子が細かく均一で、黒色に光沢と深みがあるのが特徴です。

油煙墨の原料は菜種油が最適とされていますが、他に胡麻油、大豆油、椿油、桐油で造ることもあります。

菜種油煙は赤茶を帯びた黒、胡麻油煙は赤みを帯びた重厚な黒、椿油煙は紫を帯びた黒になります。

鉱物性油の重油や軽油、灯油を原料としているものもあります。

油煙墨の造り方は、土器に油を入れ灯芯をともし、土器の蓋についた煤を集めて造ります。

また、油を焚く時の条件、灯芯の太さ、炎の大小によっても墨の色が変わります。

油煙墨は雨風に強い墨です。

墨の色の違いですが、墨の粒子が大きいと青みがかった色になり、粒子が細かいと茶色みがかった色になります。

松煙墨は粒子が不揃いで青みがかった黒色で、油煙墨は粒子が細かく揃っていて艶があり、茶色みがかった深みのある黒色になります。

墨を磨る時にも油煙墨の方が硯あたりも滑らかです。

墨の磨り口を見ても、油煙墨は強い光沢があり、良い油煙墨ほど光沢が強くなります。

・松煙墨と油煙墨の違いは?

墨は中国で発祥し、日本に伝わってきました。

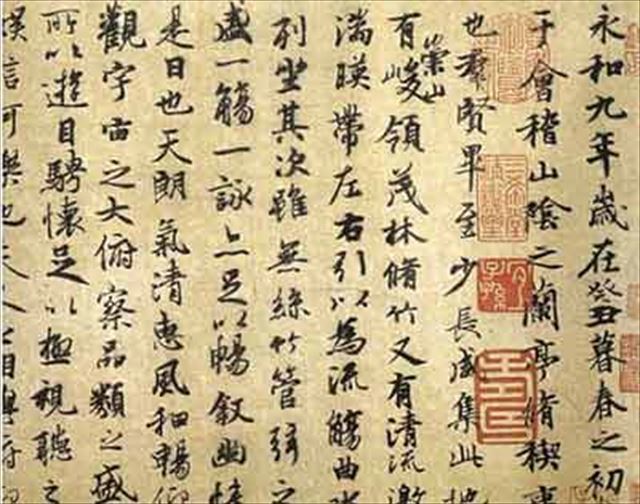

奈良時代には日本各地で造られていたと言われています。 最初は松を燃やした松煙墨が造られていましたが、鎌倉時代には品質の良い油煙墨である奈良墨が造られるようになりました。 現在も日本の墨の90%が奈良で造られています。 江戸時代に油煙墨の原料が胡麻油から入手しやすい菜種油で造られるようになると、更に墨造りが盛んになっていきました。 油煙墨の方が粒子が細かく艶があるというと、油煙墨の方が良いのではないかと考えてしまいますね。 従来、和墨では油煙墨が最高で、松煙墨がその次であるということが、いつの間にか定説のようになってきました。 これは、昔は油煙の方が原料価格が高く、松煙の方が原料価格が安かったため、高い油煙で造ったものの方が良いと されてきたようです。

歴史が古いのは松煙墨であり、今現在、手に入りにくいのも松煙墨だと言われています。 書を書く時の墨色から考えますと、松煙墨の方が重厚さがあり、年代が古くなるにつれて墨色も変化し、作品作りに 面白味が出せると言えます。 濃淡潤渇による墨色の変化もつけやすく、油煙墨より多様な表現ができるという利点もあります。 松煙墨は、水墨画などの背景に用いるのも良いとされています。 これは、油煙墨が前に出る立体感を醸し出すのに対して、松煙墨は奥行きの出る深みを醸し出すからだと言われています。 書道では松煙墨は「かな古典臨書」などに最も向いています。 松煙墨を淡墨で使用すると、深みと奥ゆかしさを感じ取れるような墨色を出すことができます。 松煙墨も油煙墨も、書こうとする作品によって使い分けをすると良さそうです。 作品に応じて墨色を使い分けると素敵な作品に仕上がります。

奈良時代には日本各地で造られていたと言われています。 最初は松を燃やした松煙墨が造られていましたが、鎌倉時代には品質の良い油煙墨である奈良墨が造られるようになりました。 現在も日本の墨の90%が奈良で造られています。 江戸時代に油煙墨の原料が胡麻油から入手しやすい菜種油で造られるようになると、更に墨造りが盛んになっていきました。 油煙墨の方が粒子が細かく艶があるというと、油煙墨の方が良いのではないかと考えてしまいますね。 従来、和墨では油煙墨が最高で、松煙墨がその次であるということが、いつの間にか定説のようになってきました。 これは、昔は油煙の方が原料価格が高く、松煙の方が原料価格が安かったため、高い油煙で造ったものの方が良いと されてきたようです。

歴史が古いのは松煙墨であり、今現在、手に入りにくいのも松煙墨だと言われています。 書を書く時の墨色から考えますと、松煙墨の方が重厚さがあり、年代が古くなるにつれて墨色も変化し、作品作りに 面白味が出せると言えます。 濃淡潤渇による墨色の変化もつけやすく、油煙墨より多様な表現ができるという利点もあります。 松煙墨は、水墨画などの背景に用いるのも良いとされています。 これは、油煙墨が前に出る立体感を醸し出すのに対して、松煙墨は奥行きの出る深みを醸し出すからだと言われています。 書道では松煙墨は「かな古典臨書」などに最も向いています。 松煙墨を淡墨で使用すると、深みと奥ゆかしさを感じ取れるような墨色を出すことができます。 松煙墨も油煙墨も、書こうとする作品によって使い分けをすると良さそうです。 作品に応じて墨色を使い分けると素敵な作品に仕上がります。

・漢字用と仮名用の墨の違いは?

書道用品店に行くと、墨に漢字用と仮名用があります。

仮名用の墨は小さくて、漢字用の墨は大きい場合が多いですね。

仮名用の硯は小型のものが多いので、墨も使い勝手が良いように小型に造ってあるそうです。

一般的に仮名用(細字)や写経用には伸びの良い墨が好まれます。

そのため仮名用の墨は、粒子の細かい植物性油煙を原料としています。

粒子が細かくなればなるほど、煤の表面積が大きくなり、それだけ煤を固める膠(にかわ)の量も多くなり、流れは良くなりますが黒味は弱くなります。

漢字用の墨は黒味を大切にするので、仮名用の墨ほど細かい煤は使っていません。

漢字用の墨を仮名用に使っても構いません。

現在の墨は仮名用も漢字用もよく分散するようにできています。

作品を作る時に、黒味を強く出したい時は漢字用の墨を使い、黒味を抑えて品よく仕上げたい時は仮名用の墨を使うことをお勧めします。

・墨の製造工程

墨を造るにはとても時間と手間がかかります。

1.採煙

素焼きの皿に植物油(菜種油、胡麻油、大豆油など)を入れ灯芯を燃やし、素焼きの蓋についた煤を採取します。 これは手焚の方法ですが、他に機械焚の方法もあります。

2.膠(にかわ)の溶解

原料の膠を二重釜に入れ、長時間煮て液体にします。 膠とは動物の皮からとったコラーゲンを含むたんぱく質の一種(ゼラチン)です。

3.混和

煤と膠の溶液を混和機に入れ練り合わせます。 よく練るほど伸びの良い書きやすい墨ができます。 明治末までは手足を使って練っていました。

4.型入れ

練り上がった墨をもみ板の上に広げ、手足を使ってもみ込みます。 その際、膠のにおいを隠すために香料を入れ、よくもみ込みます。 そして、小さな塊に分け、重さを量り、木型に入れます。 型入れする時に空気が入らないように、よくもみ込むことが大切です。 型入れ後、プレスにかけ30分前後して型出しします。

5.乾燥

型出しされた墨は1日乾燥後、型からはみ出ている“みみ”を削ります。 その後、木灰の入った箱に墨を入れ、乾燥させます。 木灰は最初は1番水分の多い灰を使い、徐々に水分の少ない灰に変えていきます。 灰乾燥が終われば、自然乾燥へと移っていきます。 乾燥期間は灰乾燥で1ヶ月~3ヶ月、自然乾燥は半年~1年かかります。 墨の大きさによって期間が変わります。

6.洗い

乾燥の終わった墨は、表面についている灰やほこりを冷水で素早く洗い落とした後、すぐに表面の水分を布で拭い取り ます。 その後、再度乾燥させます。

7.研ぎ

乾燥後、墨を炭火であぶり、表面を少し柔らかくして、ハマグリの貝殻で磨き上げます。 “研ぎ仕上げ”といいます。 紅花墨(こうかぼく)が代表的な墨です。 一般的な墨は磨かずに薄い膠液を塗ります。 これを“生地仕上げ”といいます。

8.彩色

墨に金銀粉を塗って、色をつけます。 金銀粉をアラビア糊で練り、水で薄め、金属のアクを除いた後、使用します。 金銀以外に朱や紺、緑、白といった絵具も使います。 彩色が済んだ墨は検品を行い、良品のみを紙箱や桐箱に入れ完成品となります。 墨の箱を開けるとほのかな香りがしますが、これは箱の中に“振り香”といって香料を少量入れてあるからです。

墨の製造工程は何段階にも別れていて、時間がかかります。 型入れ前に練り込みますが、墨が冷めないうちに終わらせる手早さが必要です。 乾燥にも日数がかかり、墨が大切に造られていることが分かりますね。

書道を始める時に知っておきたい墨の選び方を紹介しました。 最初は、書道教室の先生が勧める墨を買うことが多いでしょう。 書道教室では、漢字用の墨、仮名用の墨の2種類はまず、必要になることが多いです。 だんだん作品作りにこだわるうちに、墨にもこだわりが出てきます。 墨の製造工程を知ると、墨の重要性が分かり、大切に使うようになってきます。 貴方もお気に入りの墨を見つけて、作品作りに活かしてみましょう。

1.採煙

素焼きの皿に植物油(菜種油、胡麻油、大豆油など)を入れ灯芯を燃やし、素焼きの蓋についた煤を採取します。 これは手焚の方法ですが、他に機械焚の方法もあります。

2.膠(にかわ)の溶解

原料の膠を二重釜に入れ、長時間煮て液体にします。 膠とは動物の皮からとったコラーゲンを含むたんぱく質の一種(ゼラチン)です。

3.混和

煤と膠の溶液を混和機に入れ練り合わせます。 よく練るほど伸びの良い書きやすい墨ができます。 明治末までは手足を使って練っていました。

4.型入れ

練り上がった墨をもみ板の上に広げ、手足を使ってもみ込みます。 その際、膠のにおいを隠すために香料を入れ、よくもみ込みます。 そして、小さな塊に分け、重さを量り、木型に入れます。 型入れする時に空気が入らないように、よくもみ込むことが大切です。 型入れ後、プレスにかけ30分前後して型出しします。

5.乾燥

型出しされた墨は1日乾燥後、型からはみ出ている“みみ”を削ります。 その後、木灰の入った箱に墨を入れ、乾燥させます。 木灰は最初は1番水分の多い灰を使い、徐々に水分の少ない灰に変えていきます。 灰乾燥が終われば、自然乾燥へと移っていきます。 乾燥期間は灰乾燥で1ヶ月~3ヶ月、自然乾燥は半年~1年かかります。 墨の大きさによって期間が変わります。

6.洗い

乾燥の終わった墨は、表面についている灰やほこりを冷水で素早く洗い落とした後、すぐに表面の水分を布で拭い取り ます。 その後、再度乾燥させます。

7.研ぎ

乾燥後、墨を炭火であぶり、表面を少し柔らかくして、ハマグリの貝殻で磨き上げます。 “研ぎ仕上げ”といいます。 紅花墨(こうかぼく)が代表的な墨です。 一般的な墨は磨かずに薄い膠液を塗ります。 これを“生地仕上げ”といいます。

8.彩色

墨に金銀粉を塗って、色をつけます。 金銀粉をアラビア糊で練り、水で薄め、金属のアクを除いた後、使用します。 金銀以外に朱や紺、緑、白といった絵具も使います。 彩色が済んだ墨は検品を行い、良品のみを紙箱や桐箱に入れ完成品となります。 墨の箱を開けるとほのかな香りがしますが、これは箱の中に“振り香”といって香料を少量入れてあるからです。

墨の製造工程は何段階にも別れていて、時間がかかります。 型入れ前に練り込みますが、墨が冷めないうちに終わらせる手早さが必要です。 乾燥にも日数がかかり、墨が大切に造られていることが分かりますね。

書道を始める時に知っておきたい墨の選び方を紹介しました。 最初は、書道教室の先生が勧める墨を買うことが多いでしょう。 書道教室では、漢字用の墨、仮名用の墨の2種類はまず、必要になることが多いです。 だんだん作品作りにこだわるうちに、墨にもこだわりが出てきます。 墨の製造工程を知ると、墨の重要性が分かり、大切に使うようになってきます。 貴方もお気に入りの墨を見つけて、作品作りに活かしてみましょう。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)