書道のおもしろ昔話 知って得して話題作りに!《一休さん・空海・小野道風》

関連キーワード

書道のおもしろ昔話 知って得して話題作りに!《一休さん・空海・小野道風》

「書道」と聞くと、固いイメージを持っていませんか?パソコンやスマホが日常生活にあふれているのが当たり前になり、なかなか筆で字を書くという機会が減っていますよね。書道に関連するおもしろい話をご紹介していきたいと思います。知ってなるほどと感じてもらえれば書道が少し身近に感じるかもしれません。

一休さんのアニメモデル、一休宗純の書から見えるエピソード

アニメ「一休さん」は、実写版でも鈴木福君が演じていたことでも有名です。

そのモデルになったのが、実存の人物「一休宗純」という人で、臨済宗大徳寺の禅僧として偉いお坊さんでした。

また、後小松天皇の子供でもあります。実はこの一休宗純は、とても個性的な人だったそうです。「持戒は驢(ロバ)となり、破壊は人となる」は、一休宗純の言葉です。「頑固に戒律を守るのは何も考えないで使役しているロバと同じで、派手な袈裟を着て外見はやたらと立派だが、中身はホレこの通り、何の役にもたたぬわ。飾っておくしか道はない」と、はっきりものを言ったことでも知られています。

そんな、一休宗純が書いた書に「尊林」という字があります。この書は、かわいがっていた雀の子が死んでしまった時に、あまりの悲しみから死んだ雀の子に道号を与えて葬った時の書です。この時代には珍しく、型にはまらない一休宗純の強さと優しさが書に溢れているようです。その当時の人々からも一見、破天荒さが見られる一休宗純を、嫌う人がいてもおかしくなさそうですが、そんなことは決してなく皆から好かれていたと言われています。

そのモデルになったのが、実存の人物「一休宗純」という人で、臨済宗大徳寺の禅僧として偉いお坊さんでした。

また、後小松天皇の子供でもあります。実はこの一休宗純は、とても個性的な人だったそうです。「持戒は驢(ロバ)となり、破壊は人となる」は、一休宗純の言葉です。「頑固に戒律を守るのは何も考えないで使役しているロバと同じで、派手な袈裟を着て外見はやたらと立派だが、中身はホレこの通り、何の役にもたたぬわ。飾っておくしか道はない」と、はっきりものを言ったことでも知られています。

そんな、一休宗純が書いた書に「尊林」という字があります。この書は、かわいがっていた雀の子が死んでしまった時に、あまりの悲しみから死んだ雀の子に道号を与えて葬った時の書です。この時代には珍しく、型にはまらない一休宗純の強さと優しさが書に溢れているようです。その当時の人々からも一見、破天荒さが見られる一休宗純を、嫌う人がいてもおかしくなさそうですが、そんなことは決してなく皆から好かれていたと言われています。

空に投げる筆で字を書く空海の書

「空海」と聞いて名前くらいは知っている人も多いと思います。空海は、日本の真言宗の開祖で、諡号(諡号)弘法大師のことです。

嵯峨天皇より東寺を賜り、翌年に大僧都を任ぜられました。日本最初の庶民学校(綜芸種智院)を築き、書に優れている「三筆」の一人でもあります。弘法大師が杖をつくと泉が湧き、井戸や池になったという話聞いたことありませんか?この水を弘法水と言い、場所によっては「独鈷水」や「御加持水」とも言われているようです。この「弘法水」伝承を持つ場所は、日本全国で千数百件にのぼると言われています。

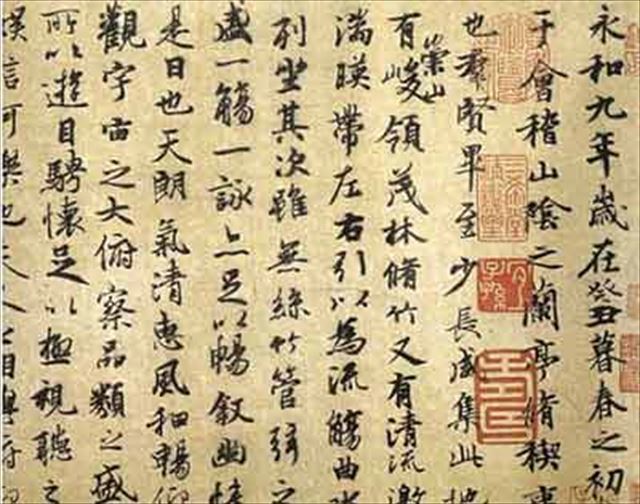

そんな空海も書道の天才といわれている人物のひとりです。空海は、両手にそれぞれ筆を持ち、両足の指に筆を一本ずつはさみ、口にも筆を加えて、壁書に一度に5行の書を書くことが出来たと言われている人物です。それゆえについた名前が「五筆和尚」とも呼ばれています。

観光スポットとしても有名な「平安神宮」の正面にある応天門の額も空海が書いた書です。この応天門にもちょっとしたエピソードがあります。応天門の字を書き終え、額を門に打ち付けた後に、「応」の字に点を入れ忘れたことに気づいた空海は、下から額にめがけて筆を投げ、「応」に点を書き入れたそうです。空海のおもしろさを想像しながら書を見てみると、空海を身近に感じられるはずです。

嵯峨天皇より東寺を賜り、翌年に大僧都を任ぜられました。日本最初の庶民学校(綜芸種智院)を築き、書に優れている「三筆」の一人でもあります。弘法大師が杖をつくと泉が湧き、井戸や池になったという話聞いたことありませんか?この水を弘法水と言い、場所によっては「独鈷水」や「御加持水」とも言われているようです。この「弘法水」伝承を持つ場所は、日本全国で千数百件にのぼると言われています。

そんな空海も書道の天才といわれている人物のひとりです。空海は、両手にそれぞれ筆を持ち、両足の指に筆を一本ずつはさみ、口にも筆を加えて、壁書に一度に5行の書を書くことが出来たと言われている人物です。それゆえについた名前が「五筆和尚」とも呼ばれています。

観光スポットとしても有名な「平安神宮」の正面にある応天門の額も空海が書いた書です。この応天門にもちょっとしたエピソードがあります。応天門の字を書き終え、額を門に打ち付けた後に、「応」の字に点を入れ忘れたことに気づいた空海は、下から額にめがけて筆を投げ、「応」に点を書き入れたそうです。空海のおもしろさを想像しながら書を見てみると、空海を身近に感じられるはずです。

書道の神様。小野道風にまつわる逸話

小野道風の有名な逸話があります。小野道風は、自分には書道の才能がないと自己嫌悪に陥っていた時期がありました。

そんな時、一匹のカエルが柳の木に飛びつこうと何度も何度も挑戦している姿を見て「馬鹿なカエルだな。飛びつけるはずもないのに」と言ったようです。しかし、その直後に突風が吹き、カエルは柳の木に飛びつくことが出来ました。そのカエルを見て、小野道風は、「馬鹿は私だった。カエルは一生懸命努力をして、偶然を自分のものにしたのに、私は何の努力もしていない」と後悔したといわれています。

この逸話が、語り継がれ、花札にもなっています。また、春日井市のカントリーサインにもなっています。

才能がないと自己嫌悪に陥っていた小野道風の書道ですが、実はそれまで中国的な書風から脱皮し、和洋書道の基礎を築いたと評されています。小野道風は、中務省に属する少内記という役職に就いていて、公文書の清書をしたりしていました。小野道風は、生前から能書としての名声が高く、宮廷や貴族の間で「王義之の再生」ともてはやされていたようです。没後は、その評価がますます高くなり「書道の神」として崇められています。

そして、小野道風は、天神様(菅原道真)の秘書として、死後に菅原道真に官位・称号を贈る体制大臣の追贈された時に、天神様(菅原道真)が小野道風に承諾文を書かせたという話も残っています。

そんな時、一匹のカエルが柳の木に飛びつこうと何度も何度も挑戦している姿を見て「馬鹿なカエルだな。飛びつけるはずもないのに」と言ったようです。しかし、その直後に突風が吹き、カエルは柳の木に飛びつくことが出来ました。そのカエルを見て、小野道風は、「馬鹿は私だった。カエルは一生懸命努力をして、偶然を自分のものにしたのに、私は何の努力もしていない」と後悔したといわれています。

この逸話が、語り継がれ、花札にもなっています。また、春日井市のカントリーサインにもなっています。

才能がないと自己嫌悪に陥っていた小野道風の書道ですが、実はそれまで中国的な書風から脱皮し、和洋書道の基礎を築いたと評されています。小野道風は、中務省に属する少内記という役職に就いていて、公文書の清書をしたりしていました。小野道風は、生前から能書としての名声が高く、宮廷や貴族の間で「王義之の再生」ともてはやされていたようです。没後は、その評価がますます高くなり「書道の神」として崇められています。

そして、小野道風は、天神様(菅原道真)の秘書として、死後に菅原道真に官位・称号を贈る体制大臣の追贈された時に、天神様(菅原道真)が小野道風に承諾文を書かせたという話も残っています。

書道の楽しみ方

書道の楽しみ方は、昔の偉人と呼ばれた人達の楽しいエピソードに触れてみて、実際どのような字を書いたのだろうと神社や美術館などに足を運ばせ、書いている姿を想像すると、偉人と呼ばれた人達が身近に感じ、自分も真似して書いてみようと思うかもしれません。

このような書道の楽しみ方もひとつ参考にしてみてはいかがでしょう?筆に馴染みがでてくるかもしれません。

このような書道の楽しみ方もひとつ参考にしてみてはいかがでしょう?筆に馴染みがでてくるかもしれません。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)