「犬走り」のある代表的な城

関連キーワード

城の石垣と堀の間にある細長い通路部分のことを「犬走り」といいます。もともとは犬が通れるほどの幅しかないという意味からこう呼ばれました。城郭においての犬走りは敵に侵入の足がかりを与えてしまうことになり、防御側からすると非常に不利なように見えます。なぜ、こういった空地空間が作られたかについては、石垣や土塁の崩落を防ぐために必要であったため、という説が有力です。

ここでは「犬走り」がある代表的な城を見ていきます。

ここでは「犬走り」がある代表的な城を見ていきます。

彦根城

西洋人が均整の取れた美しさを好むのに対して、日本人は不安定・不完全なものに美を感じる傾向があるといいます。

その一つが「非対称(アシンメトリー)」に対する美意識です。完璧な対象になっている形・構図よりも、少し崩した非対称の形・構図のほうが美しく粋に感じるというものである。

アシンメトリーの美は、彦根城の美しさの源泉に関してもいえます。 彦根城は井伊直継が琵琶湖を望む彦根山の丘陵に築いた平山城です。徳川家の権力を誇示するために豪華な意匠が施されており、三重の天守は現存十二天守の一つで、姫路城、松本城、犬山城、松江城とともに国宝に指定されています。

この彦根城の天守をじっと見ていると多くのアシンメトリーに気づきます。まず、屋根の破風に注目すると、切妻破風・入母屋破風・唐破風を各屋根に配してデザイン性を高め、見るものを飽きさせません。

また梁行に対して桁行が長い長方形の平面になっており、東面や西面から見るとそそり立つ端正な佇まいが、南面・北面から見ると重厚な印象を醸し出します。

アシンメトリーを用いているのは天守だけではありません。天秤櫓にも多くの非対称が見られます。

天秤櫓は、中央に門がある多聞櫓の両側に二重の櫓を上げ、その名の通り左右対称の天秤のように見えます。しかし、よく見ると両側の二重櫓は屋根の向きが左右で異なる上に、格子窓の数も違っているなど、左右対称にもなっていません。

さらに天秤櫓の下の石垣も、右は築城当時の工法である自然石を積んだ牛蒡積なのに対し、左は幕末頃の改修による切り石の落積で対称を崩しています。その石垣と堀の間にあるのが「犬走り」と呼ばれる空地です。彦根城の犬走りはあきらかにこの石垣を強固に積むためのものであるとされています。

彦根城は現存天守を有するデザイン性に優れた城であると同時に、「戦う城」としての一面も持っています。

基本的な防衛手段は広い水掘を設けて敵の侵入を防ぎつつ、城内に入られても大堀切などで徹底抗戦するというものです。近世城郭と山城両方の防衛理論を取り入れた独特の考え方です。

なかでも守備の要は天秤櫓の下にある堀切です。堀切とは、山の尾根や峰を深く削って敵の侵入を阻む、山城特有の防御施設を意味します。

彦根城の場合、本丸に到達するには必ず堀切を通らなければならず、ここに出ると櫓や橋の上からの集中攻撃を受けることになります。

また、通路を細くしたりしているところもあります。この通路のなかで石垣のすぐ内側にあるものは「武者走り」といいます。彦根城でも見られるほか、若松城などでも見られます。石段の段差を変えて登りにくくしたり、狭間を約70ヶ所設けたりして防衛能力を高めています。

その一つが「非対称(アシンメトリー)」に対する美意識です。完璧な対象になっている形・構図よりも、少し崩した非対称の形・構図のほうが美しく粋に感じるというものである。

アシンメトリーの美は、彦根城の美しさの源泉に関してもいえます。 彦根城は井伊直継が琵琶湖を望む彦根山の丘陵に築いた平山城です。徳川家の権力を誇示するために豪華な意匠が施されており、三重の天守は現存十二天守の一つで、姫路城、松本城、犬山城、松江城とともに国宝に指定されています。

この彦根城の天守をじっと見ていると多くのアシンメトリーに気づきます。まず、屋根の破風に注目すると、切妻破風・入母屋破風・唐破風を各屋根に配してデザイン性を高め、見るものを飽きさせません。

また梁行に対して桁行が長い長方形の平面になっており、東面や西面から見るとそそり立つ端正な佇まいが、南面・北面から見ると重厚な印象を醸し出します。

アシンメトリーを用いているのは天守だけではありません。天秤櫓にも多くの非対称が見られます。

天秤櫓は、中央に門がある多聞櫓の両側に二重の櫓を上げ、その名の通り左右対称の天秤のように見えます。しかし、よく見ると両側の二重櫓は屋根の向きが左右で異なる上に、格子窓の数も違っているなど、左右対称にもなっていません。

さらに天秤櫓の下の石垣も、右は築城当時の工法である自然石を積んだ牛蒡積なのに対し、左は幕末頃の改修による切り石の落積で対称を崩しています。その石垣と堀の間にあるのが「犬走り」と呼ばれる空地です。彦根城の犬走りはあきらかにこの石垣を強固に積むためのものであるとされています。

彦根城は現存天守を有するデザイン性に優れた城であると同時に、「戦う城」としての一面も持っています。

基本的な防衛手段は広い水掘を設けて敵の侵入を防ぎつつ、城内に入られても大堀切などで徹底抗戦するというものです。近世城郭と山城両方の防衛理論を取り入れた独特の考え方です。

なかでも守備の要は天秤櫓の下にある堀切です。堀切とは、山の尾根や峰を深く削って敵の侵入を阻む、山城特有の防御施設を意味します。

彦根城の場合、本丸に到達するには必ず堀切を通らなければならず、ここに出ると櫓や橋の上からの集中攻撃を受けることになります。

また、通路を細くしたりしているところもあります。この通路のなかで石垣のすぐ内側にあるものは「武者走り」といいます。彦根城でも見られるほか、若松城などでも見られます。石段の段差を変えて登りにくくしたり、狭間を約70ヶ所設けたりして防衛能力を高めています。

若松城

地元では会津若松城と呼ばれることもあるこの城。もともとは黒川城とも呼ばれていました。この城は石垣の内側にある「武者走り」が有名な城で、これは防衛時の兵士の素早い移動に役立ちました。

1868年、鳥羽・伏見で始まった戊辰戦争は同年八月に会津へと舞台を移しました。旧幕府軍についた会津藩は、若松城に籠城します。これに対して新政府軍は西洋式の最新兵器で総攻撃をしかけます。

一日に約2000発もの砲弾を浴び続けた天守は甚大な被害を受け、壊滅的な状態に陥りましたが、それでも一ヶ月以上持ちこたえ、奥州屈指の堅城の名に恥じない戦いぶりを見せつけました。

この戊辰戦争時のエピソードからもわかるように、会津若松城の防御力はすさまじいものがあります。一見、単純な構造のように見えますが、豊臣秀吉も認めた名将・蒲生氏郷が整備した城だけに、非常に堅固な城だったのです。

明治になり、天守は取り壊されましたが、高石垣や武者走りなどに当時の跡などを見ることができます。

1868年、鳥羽・伏見で始まった戊辰戦争は同年八月に会津へと舞台を移しました。旧幕府軍についた会津藩は、若松城に籠城します。これに対して新政府軍は西洋式の最新兵器で総攻撃をしかけます。

一日に約2000発もの砲弾を浴び続けた天守は甚大な被害を受け、壊滅的な状態に陥りましたが、それでも一ヶ月以上持ちこたえ、奥州屈指の堅城の名に恥じない戦いぶりを見せつけました。

この戊辰戦争時のエピソードからもわかるように、会津若松城の防御力はすさまじいものがあります。一見、単純な構造のように見えますが、豊臣秀吉も認めた名将・蒲生氏郷が整備した城だけに、非常に堅固な城だったのです。

明治になり、天守は取り壊されましたが、高石垣や武者走りなどに当時の跡などを見ることができます。

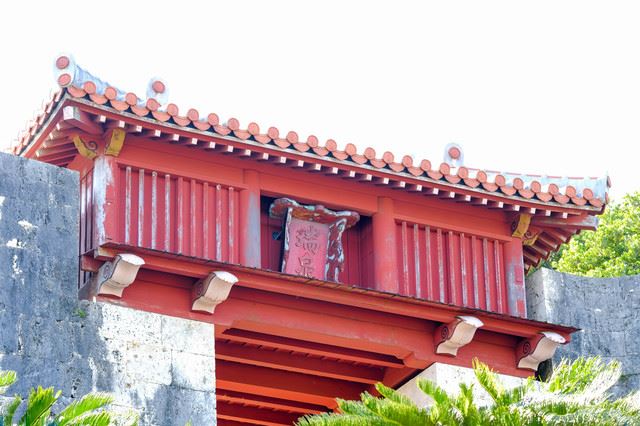

首里城

沖縄では城のことを「グスク」と呼びます。このグスクの石垣天面の通路もまた、「犬走り」と呼ばれることがあります。

首里城も沖縄に約350あるグスクの一つで、14世紀ごろに小さな城塞として築かれました。

首里城の異国風の意匠は、琉球王国と関係が深かった中国の影響です。(紫禁城をモデルにしたとも言われています。)

たとえば、最も重要な建物である正殿と、前面の御庭は中国の宮殿と同じ空間構成になっています。そこをつなぐ通路や正殿の色使い、竜の飾りを多用した朱塗りの柱などにも中国の影響を感じられます。

それに歓会門の内部構造や、漏刻門の石垣に置かれている隅頭石などは琉球の古建築の手法が用いられており、中国と琉球の混合文化の建築物となっています。

首里城も沖縄に約350あるグスクの一つで、14世紀ごろに小さな城塞として築かれました。

首里城の異国風の意匠は、琉球王国と関係が深かった中国の影響です。(紫禁城をモデルにしたとも言われています。)

たとえば、最も重要な建物である正殿と、前面の御庭は中国の宮殿と同じ空間構成になっています。そこをつなぐ通路や正殿の色使い、竜の飾りを多用した朱塗りの柱などにも中国の影響を感じられます。

それに歓会門の内部構造や、漏刻門の石垣に置かれている隅頭石などは琉球の古建築の手法が用いられており、中国と琉球の混合文化の建築物となっています。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)