食わず嫌いで済ませてきた本当は面白い『荘子』の世界―木鶏のはなしなどなどエピソードをご紹介!

関連キーワード

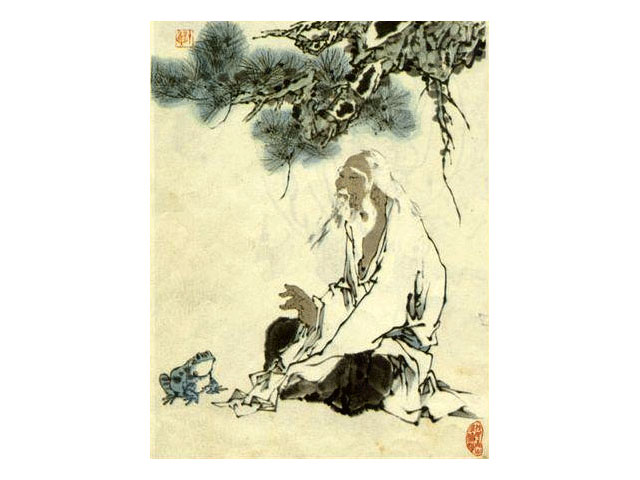

万物斉同、無為自然、道(タオ)といったキーワードで知られる『荘子』という書物は、紀元前300年代、戦国時代の中国の宋で生まれた荘周という人物による著作であると考えられています。

『老子』とならんで後代に大きな影響を与えた「老荘思想」のバイブルとなる『荘子』ですが、『論語』や『大学』と比べると、どこかアウトローでひねくれています。たくさんの弟子をもち、自ら政治にも参画した孔子とは対照的に、官職を辞し自由な隠居生活を過ごした荘周の人生を反映しているのでしょうか。それはさておき、『荘子』には、常識にとらわれない、虚をつくような言葉がちりばめられています。

また、老荘思想はヨーロッパにおいては東洋思想を代表する思想としても認知され、その人気は衰えを知りません。

そんな『荘子』という書物から、ひねくれているけれど、示唆に富んだ寓話を2つ紹介します。

『老子』とならんで後代に大きな影響を与えた「老荘思想」のバイブルとなる『荘子』ですが、『論語』や『大学』と比べると、どこかアウトローでひねくれています。たくさんの弟子をもち、自ら政治にも参画した孔子とは対照的に、官職を辞し自由な隠居生活を過ごした荘周の人生を反映しているのでしょうか。それはさておき、『荘子』には、常識にとらわれない、虚をつくような言葉がちりばめられています。

また、老荘思想はヨーロッパにおいては東洋思想を代表する思想としても認知され、その人気は衰えを知りません。

そんな『荘子』という書物から、ひねくれているけれど、示唆に富んだ寓話を2つ紹介します。

木鶏のはなし

「木鶏」(もっけい)という言葉、相撲ファンにはご存知の方が多いかもしれません。

1939年、横綱双葉山は、安芸ノ海との取り組みに敗れ、連勝記録は69でストップします。この敗北後、双葉山が安岡正篤に対して送った電報の内容というのが「イマダモクケイニオヨバズ(いまだ木鶏に及ばず)」だったのです。

実はこの有名なエピソードの背景には、かつて双葉山が、安岡正篤から『荘子』の「木鶏」の話を語り、いたく感心していた、という過去がありました。

また、のちに白鵬が、63連勝にして記録が止まったときには、「われいまだ木鶏たりえず」と発言しています。

このように角界では有名な「木鶏」という言葉、『荘子』にはどのように語られているのでしょうか。

紀せい子は闘鶏を育てる名人でありました。その紀せい子が王様のためのニワトリを育て始めて10日経ったときのこと、王様は紀せい子に尋ねます。

王「もうニワトリの準備はよいか。」

紀せい子は答えます。

紀「まだです。虚勢を張っているからだめです。」

再び10日して王が再びニワトリのコンディションを尋ねます。

紀せい子は答えます。

紀「まだです。相手のニワトリの鳴き声や動きに動揺するからだめです。」

さらに10日して王は尋ねると、紀せい子の答えは再びNO。

紀「まだです。他のニワトリを睨みつけ興奮するからだめです。」

再び10日すると、ようやく紀せい子はこう答えます。

紀「もうよろしいでしょう。相手の鳴き声を聞いても泰然としています。まるで木鶏のようです。どんな相手もその姿を見ただけで逃げ出すことでしょう。」

以上が、『荘子』外編に載っている木鶏の逸話です。

血気盛んなニワトリよりも、泰然自若としたニワトリこそが、勝負に勝つのだ、という紀せい子の考えは、直感に反するようですが、世にいう「横綱相撲」というのがどっしり構えた相撲を意味するように、達人の域になると、木鶏のように動じなくなる、ということでしょうか。

相手に惑わされず、自己をしっかりと保つ、この思想は『荘子』に通底する考えでもあります。

1939年、横綱双葉山は、安芸ノ海との取り組みに敗れ、連勝記録は69でストップします。この敗北後、双葉山が安岡正篤に対して送った電報の内容というのが「イマダモクケイニオヨバズ(いまだ木鶏に及ばず)」だったのです。

実はこの有名なエピソードの背景には、かつて双葉山が、安岡正篤から『荘子』の「木鶏」の話を語り、いたく感心していた、という過去がありました。

また、のちに白鵬が、63連勝にして記録が止まったときには、「われいまだ木鶏たりえず」と発言しています。

このように角界では有名な「木鶏」という言葉、『荘子』にはどのように語られているのでしょうか。

紀せい子は闘鶏を育てる名人でありました。その紀せい子が王様のためのニワトリを育て始めて10日経ったときのこと、王様は紀せい子に尋ねます。

王「もうニワトリの準備はよいか。」

紀せい子は答えます。

紀「まだです。虚勢を張っているからだめです。」

再び10日して王が再びニワトリのコンディションを尋ねます。

紀せい子は答えます。

紀「まだです。相手のニワトリの鳴き声や動きに動揺するからだめです。」

さらに10日して王は尋ねると、紀せい子の答えは再びNO。

紀「まだです。他のニワトリを睨みつけ興奮するからだめです。」

再び10日すると、ようやく紀せい子はこう答えます。

紀「もうよろしいでしょう。相手の鳴き声を聞いても泰然としています。まるで木鶏のようです。どんな相手もその姿を見ただけで逃げ出すことでしょう。」

以上が、『荘子』外編に載っている木鶏の逸話です。

血気盛んなニワトリよりも、泰然自若としたニワトリこそが、勝負に勝つのだ、という紀せい子の考えは、直感に反するようですが、世にいう「横綱相撲」というのがどっしり構えた相撲を意味するように、達人の域になると、木鶏のように動じなくなる、ということでしょうか。

相手に惑わされず、自己をしっかりと保つ、この思想は『荘子』に通底する考えでもあります。

樗牛のはなし

高山樗牛という作家をご存知でしょうか。

彼は、『平家物語』の文体に範を求めた『滝口入道』という小説で文学史に名を残している明治の作家です。彼の一風変わったペンネーム「樗牛」は、実は『荘子』から来ています。さて、その「樗牛」という名前はどんな意味を持っているのでしょうか。

恵施が荘子に向かって、言いました。 「自分のところに大木がある。皆はそれを樗と呼ぶ。その木であるが、根本はボコボコしていて到底まっすぐにはならない。

その枝はというと、クネクネしている。こんな次第ではとても木材には適さず、大工だって目もくれない。荘子さん、あなたのお話も似た様なもので、話は大きいがまるで役に立たん。これでは誰も取り合わないでしょう。」

これに対して荘子が答えます。

「恵施さん、あなたは狐や狸をご覧になったことはありますか。それらは身を伏せて獲物を狙い、縦横無尽、高きも低きもいとわず、活躍している。しかし、どうです、最後は罠にかかって死んでしまいます。一方で、牛という動物はどうでしょうか。

牛は天を覆うほどの立派な図体をしているが、ネズミ一匹捕まえられぬ。恵施さん、あなたのところに大木があるとおっしゃいましたが、そいつが役に立たんなどと嘆いてないで、何にもない野っ原にその大木を植えて、ぶらぶらとその周りをうろつき、のんびりとその木陰でゴロンとしてみたらどうです。

その大木は切り倒されることもなければ、危害を加えられることもない。役に立たないからといって、なあに、気を揉むにはおよばんよ。」

荘周という人物がどれだけひねくれているか、お解りいただけたでしょうか。

荘周はここで役に立つとか、役に立たないといった対立的な価値判断から抜け出し、ありのままを楽しむ「無為」の思想の一端を示しています。

大木は木材としては使えないが、だからこそ木こりに切り倒されることなく悠々としている。

牛もネズミを捕まえることはできないが、罠にかかって死ぬことはない。

こうした、ちょっとひねくれている分、斬新な視点が『荘子』の真骨頂です。

ちなみに高山樗牛が「樗牛」というペンネームを用いた理由は、おそらく小手先の役立つ、役立たないということに拘泥しない、もっと大きな存在の物書きでいたい、という思いがあったのではないか、と私は思っています。

彼は、『平家物語』の文体に範を求めた『滝口入道』という小説で文学史に名を残している明治の作家です。彼の一風変わったペンネーム「樗牛」は、実は『荘子』から来ています。さて、その「樗牛」という名前はどんな意味を持っているのでしょうか。

恵施が荘子に向かって、言いました。 「自分のところに大木がある。皆はそれを樗と呼ぶ。その木であるが、根本はボコボコしていて到底まっすぐにはならない。

その枝はというと、クネクネしている。こんな次第ではとても木材には適さず、大工だって目もくれない。荘子さん、あなたのお話も似た様なもので、話は大きいがまるで役に立たん。これでは誰も取り合わないでしょう。」

これに対して荘子が答えます。

「恵施さん、あなたは狐や狸をご覧になったことはありますか。それらは身を伏せて獲物を狙い、縦横無尽、高きも低きもいとわず、活躍している。しかし、どうです、最後は罠にかかって死んでしまいます。一方で、牛という動物はどうでしょうか。

牛は天を覆うほどの立派な図体をしているが、ネズミ一匹捕まえられぬ。恵施さん、あなたのところに大木があるとおっしゃいましたが、そいつが役に立たんなどと嘆いてないで、何にもない野っ原にその大木を植えて、ぶらぶらとその周りをうろつき、のんびりとその木陰でゴロンとしてみたらどうです。

その大木は切り倒されることもなければ、危害を加えられることもない。役に立たないからといって、なあに、気を揉むにはおよばんよ。」

荘周という人物がどれだけひねくれているか、お解りいただけたでしょうか。

荘周はここで役に立つとか、役に立たないといった対立的な価値判断から抜け出し、ありのままを楽しむ「無為」の思想の一端を示しています。

大木は木材としては使えないが、だからこそ木こりに切り倒されることなく悠々としている。

牛もネズミを捕まえることはできないが、罠にかかって死ぬことはない。

こうした、ちょっとひねくれている分、斬新な視点が『荘子』の真骨頂です。

ちなみに高山樗牛が「樗牛」というペンネームを用いた理由は、おそらく小手先の役立つ、役立たないということに拘泥しない、もっと大きな存在の物書きでいたい、という思いがあったのではないか、と私は思っています。

まだまだいろんなエピソードが満載

『荘子』という書物はかなり難しい寓話が多く、その思想も手のひらをすり抜けるような厄介な性格を持っています。

しかし、「胡蝶の夢」、「蟷螂(カマキリ)の斧」といったように、親しみやすい話もあります。

興味をもった方には、『老子・荘子』 (角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシックス 中国の古典)という一冊をおすすめします。

しかし、「胡蝶の夢」、「蟷螂(カマキリ)の斧」といったように、親しみやすい話もあります。

興味をもった方には、『老子・荘子』 (角川ソフィア文庫―ビギナーズ・クラシックス 中国の古典)という一冊をおすすめします。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)