大人が書道を習う時に知りたい!書道用品の選び方

関連キーワード

子供の頃に書道を習っていた人が、大人になってから再び書道を始めたいことがあるでしょう。

また、何か落ち着いて長くできる趣味を探していて、書道を習いたい方もいるかもしれません。

書道は堅苦しい趣味ではなく、楽しく学ぶことができるので、大人の方にもお勧めしたい趣味です。 何歳から始めても遅くはありませんし、練習すれば目に見えて上達します。 できれば教室に通って、書道の先生について習った方が上達が早いですね。

さて、大人が書道を習う時に、どんな書道用品を選べば良いでしょうか。 最初はどんな書道用品を持っていれば良いのか悩みますね。 高級であれば品質が良いことが多いのですが、最初から高いものを持つべきなのかも悩みます。 大人が書道を習う時に知りたい、書道用品の選び方を紹介します。

また、何か落ち着いて長くできる趣味を探していて、書道を習いたい方もいるかもしれません。

書道は堅苦しい趣味ではなく、楽しく学ぶことができるので、大人の方にもお勧めしたい趣味です。 何歳から始めても遅くはありませんし、練習すれば目に見えて上達します。 できれば教室に通って、書道の先生について習った方が上達が早いですね。

さて、大人が書道を習う時に、どんな書道用品を選べば良いでしょうか。 最初はどんな書道用品を持っていれば良いのか悩みますね。 高級であれば品質が良いことが多いのですが、最初から高いものを持つべきなのかも悩みます。 大人が書道を習う時に知りたい、書道用品の選び方を紹介します。

硯

文房四宝(ぶんぼうしほう)という言葉がありますが、これは、硯、墨、紙、筆のことです。

書道を習う時に、まず必要なものだと考えておいてください。 硯には唐硯といって中国産のものと、和硯といって日本産のものがあります。

唐硯には、端渓硯(たんけいけん)、歙州硯(きゅうじゅうけん)、澄泥硯(ちょうでいけん)、羅紋硯(らもんけん)が有名で、中国の良硯と言われています。

中でも、端渓硯が唐硯では最高だと言われることが多いです。 墨のおりが大変良く、墨色の発色に優れていて、石の見た目の美しさにも注目されています。 硯はまず、墨を磨ることが目的ですから、墨が早くおりて、墨色が良いことが大事になってきます。 硯の面は、鋒鋩(ほうぼう)といって、顕微鏡で見ると大根おろしの面のようにざらざらになっています。

鋒鋩が適度に細かく、よく立っている硯がよく磨れる硯です。 硯を選ぶポイントは、水で濡らして指で触れてみるという方法がありますが、書道に詳しい人でないと違いが分かりにくいです。

硯の大きさは吋(インチ)で表しています。 唐硯は「号」で表すこともあり、1号は1吋と覚えておくと良いでしょう。

大人の方が書道を始める時は、7吋か8吋くらいの大きさが使いやすいでしょう。

漢字で半紙に書く時は、6~7吋、漢字条幅用には8~10吋くらいがちょうど良いサイズです。

漢字をよく書く人には端渓硯が向いています。

また、仮名を書く人は、やや小ぶりのサイズの3~5吋の硯が良いでしょう。

仮名には歙州硯が向いています。

和硯では、山梨の「雨畑硯」、山口の「赤間硯」、滋賀の「高嶋硯」、三重の「那智黒硯」、愛知の「風来硯」などがあります。

唐硯と和硯の大きな違いは、鋒鋩にあります。 和硯は鋒鋩が柔らかくて少ないです。 どの硯が良いかというと、人それぞれの好みがあります。 しかし、硯は最初に買ったら長く使うものなので、少し高くても品質の良いものを買った方が良いでしょう。 やはり、端渓硯にかなう硯はないと言えるでしょう。

書道を習う時に、まず必要なものだと考えておいてください。 硯には唐硯といって中国産のものと、和硯といって日本産のものがあります。

唐硯には、端渓硯(たんけいけん)、歙州硯(きゅうじゅうけん)、澄泥硯(ちょうでいけん)、羅紋硯(らもんけん)が有名で、中国の良硯と言われています。

中でも、端渓硯が唐硯では最高だと言われることが多いです。 墨のおりが大変良く、墨色の発色に優れていて、石の見た目の美しさにも注目されています。 硯はまず、墨を磨ることが目的ですから、墨が早くおりて、墨色が良いことが大事になってきます。 硯の面は、鋒鋩(ほうぼう)といって、顕微鏡で見ると大根おろしの面のようにざらざらになっています。

鋒鋩が適度に細かく、よく立っている硯がよく磨れる硯です。 硯を選ぶポイントは、水で濡らして指で触れてみるという方法がありますが、書道に詳しい人でないと違いが分かりにくいです。

硯の大きさは吋(インチ)で表しています。 唐硯は「号」で表すこともあり、1号は1吋と覚えておくと良いでしょう。

大人の方が書道を始める時は、7吋か8吋くらいの大きさが使いやすいでしょう。

漢字で半紙に書く時は、6~7吋、漢字条幅用には8~10吋くらいがちょうど良いサイズです。

漢字をよく書く人には端渓硯が向いています。

また、仮名を書く人は、やや小ぶりのサイズの3~5吋の硯が良いでしょう。

仮名には歙州硯が向いています。

和硯では、山梨の「雨畑硯」、山口の「赤間硯」、滋賀の「高嶋硯」、三重の「那智黒硯」、愛知の「風来硯」などがあります。

唐硯と和硯の大きな違いは、鋒鋩にあります。 和硯は鋒鋩が柔らかくて少ないです。 どの硯が良いかというと、人それぞれの好みがあります。 しかし、硯は最初に買ったら長く使うものなので、少し高くても品質の良いものを買った方が良いでしょう。 やはり、端渓硯にかなう硯はないと言えるでしょう。

墨

墨は煤(すす)と膠(にかわ)と香料を混ぜ合わせて造られます。

墨には主に、松煙墨と油煙墨があります。

松煙墨は松脂を燃やした煤と膠を混ぜて造ります。

艶があまりなく、薄めた時は青みを帯びた色をしているのが特徴です。 油煙墨は菜種油、胡麻油、大豆油、椿油、桐油などを燃やした煤と膠を混ぜて造ります。 鉱物性油である重油や灯油、軽油で造られたものもあります。 油煙墨は黒みが強く、艶があります。

薄めると茶色を帯びた色合いになるのが特徴です。 また、墨には漢字用、仮名用が売られています。 墨を選ぶポイントは、書きたい書体や課題によって選びます。 漢字を書かれる人は、黒みを強く出したいことが多いので、漢字用の墨で油煙墨を使うと良いでしょう。 漢字の大字を淡い墨で書く時は、松煙墨も使われます。

仮名を書く時には、伸びの良い墨が好まれます。 そのため、仮名を書く人は、上質な油煙墨か、仮名用の松煙墨がふさわしいと言えます。 初心者は、なかなか自分に合った墨を選ぶのは難しいでしょう。

書道教室の先生にお勧めの墨を聞いたり、書道用品店で大人の初心者向けの墨を教えてもらうという方法もあります。

墨には主に、松煙墨と油煙墨があります。

松煙墨は松脂を燃やした煤と膠を混ぜて造ります。

艶があまりなく、薄めた時は青みを帯びた色をしているのが特徴です。 油煙墨は菜種油、胡麻油、大豆油、椿油、桐油などを燃やした煤と膠を混ぜて造ります。 鉱物性油である重油や灯油、軽油で造られたものもあります。 油煙墨は黒みが強く、艶があります。

薄めると茶色を帯びた色合いになるのが特徴です。 また、墨には漢字用、仮名用が売られています。 墨を選ぶポイントは、書きたい書体や課題によって選びます。 漢字を書かれる人は、黒みを強く出したいことが多いので、漢字用の墨で油煙墨を使うと良いでしょう。 漢字の大字を淡い墨で書く時は、松煙墨も使われます。

仮名を書く時には、伸びの良い墨が好まれます。 そのため、仮名を書く人は、上質な油煙墨か、仮名用の松煙墨がふさわしいと言えます。 初心者は、なかなか自分に合った墨を選ぶのは難しいでしょう。

書道教室の先生にお勧めの墨を聞いたり、書道用品店で大人の初心者向けの墨を教えてもらうという方法もあります。

紙

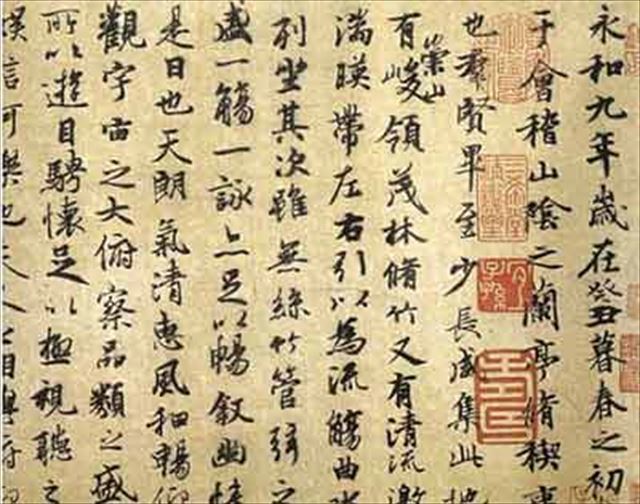

書道に使う紙には、中国産の唐紙と日本産の和紙とがあります。

唐紙は、墨の吸い具合や発墨も良く、墨の潤喝や強弱もつけやすく、作品を作る時に適しています。 竹や桑などの短い繊維を原料に作られているので、和紙より破れやすく弱い紙ですが、墨が浸透しやすく綺麗な文字を書くことができます。

まず書道を習い始めた人は、値段的にも比較的安い和紙を使うことが多いです。 和紙を生産地で分けると、美濃紙、奈良紙、吉野紙、因州紙、石州紙などがあります。 和紙を原料で分けると、麻紙、雁皮紙、楮を原料とした穀紙などがあります。

紙には機械漉きと手漉きがあります。

手間がかかるので、手漉き和紙の方が高くなります。 機械漉き和紙の特徴は、値段が手頃で、丈夫なので練習用にふさわしいです。 デメリットとしては墨のにじみが良くありません。 一方、手漉き和紙の特徴は、墨のにじみやかすれが出やすいので、文字の表現が豊かになります。 本番用、清書用にふさわしいです。 書道を学んでいくと、だんだん紙の違いが分かってきます。 最初は機械漉きの比較的安いものでたくさん練習した方が良いです。 清書などは、手漉きで質の良いものを使うと、墨色や書き味が楽しめます。 書道教室に入ると、先生がどの紙が良いか勧めてくださることが多いです。 初心者のうちから、あまり高価な紙を使うようには言われないことが多いでしょう。 しかし、上級者になると表現方法によって紙質が大切になってきます。

書道用品店では、少ない枚数で半紙を買うことができる場合もあります。 いろいろな種類の紙を買って、自分に合ったものを選ぶと良いでしょう。

唐紙は、墨の吸い具合や発墨も良く、墨の潤喝や強弱もつけやすく、作品を作る時に適しています。 竹や桑などの短い繊維を原料に作られているので、和紙より破れやすく弱い紙ですが、墨が浸透しやすく綺麗な文字を書くことができます。

まず書道を習い始めた人は、値段的にも比較的安い和紙を使うことが多いです。 和紙を生産地で分けると、美濃紙、奈良紙、吉野紙、因州紙、石州紙などがあります。 和紙を原料で分けると、麻紙、雁皮紙、楮を原料とした穀紙などがあります。

紙には機械漉きと手漉きがあります。

手間がかかるので、手漉き和紙の方が高くなります。 機械漉き和紙の特徴は、値段が手頃で、丈夫なので練習用にふさわしいです。 デメリットとしては墨のにじみが良くありません。 一方、手漉き和紙の特徴は、墨のにじみやかすれが出やすいので、文字の表現が豊かになります。 本番用、清書用にふさわしいです。 書道を学んでいくと、だんだん紙の違いが分かってきます。 最初は機械漉きの比較的安いものでたくさん練習した方が良いです。 清書などは、手漉きで質の良いものを使うと、墨色や書き味が楽しめます。 書道教室に入ると、先生がどの紙が良いか勧めてくださることが多いです。 初心者のうちから、あまり高価な紙を使うようには言われないことが多いでしょう。 しかし、上級者になると表現方法によって紙質が大切になってきます。

書道用品店では、少ない枚数で半紙を買うことができる場合もあります。 いろいろな種類の紙を買って、自分に合ったものを選ぶと良いでしょう。

筆

書道の筆は、筆鋒(筆の毛の部分)の毛質、長さ、筆の太さなどによってたくさんの種類があります。

筆鋒の毛の種類で分けると、硬い毛を剛毫、柔らかい毛を柔毫、硬い毛と柔らかい毛を混ぜたものを兼毫と言います。

剛毫にはイタチ、馬、狸、鹿などの毛を使ったものが多く、力強い文字を書く時に適しています。 柔毫は羊や猫の毛を使ったものが多く、伸びやかで柔らかい文字を書くのに適しています。

主に仮名を書く時に使います。

兼毫は硬い毛と柔らかい毛を混ぜて作ってあるので、書きやすく、初心者の方にもお勧めです。

筆は筆鋒の長さによっても分けられます。

筆鋒の長さが、軸の外形の2倍以上あるものを長鋒、外径より短いものを短鋒、その中間の長さのものを中鋒と呼びます。 長鋒は、柔らかい文字を書くのに向いているので、行書、草書、仮名を書く時に使うことが多いです。

中鋒は、楷書や行書を書く人に向いています。 短鋒は、硬い字を書くのに向いているので、楷書や隷書などを書く時に使うと良いでしょう。

また、筆は軸の直径で一号~十号に分類されています。

これはメーカーによってサイズに多少違いがあります。

一号・二号は条幅、書き初めなど大きな紙に書くのに適している大筆です。

三号・四号・五号は半紙に適している中筆です。

初心者の方は半紙で練習することが多いので、中筆の兼毫筆がまず必要になってきます。

六号・七号は細字に適している小筆です。

筆に関しても書道教室の先生のお勧めの筆があることが多いです。 迷ったら、書道教室の先生に聞いて購入すると良いでしょう。

大人が書道を習う時に知りたい、書道用品の選び方を紹介しました。

価格が高いほど高級品ということになりますが、最初から高い書道用品を買う必要はありません。

現在の実力に合った道具を使うことが一番です。 書道が上達するに従って、良い書道用品を使いたくなってきます。 また、上級者になると深い表現を要求されるので、より品質の良い書道用品が必要になってきます。 硯はそんなに買い替えるものではないので、できれば墨のよくおりる、良い硯を持つことをお勧めします。 紙や筆は書道教室で指定されることもあります。

書道用品はどれも人それぞれの好みがありますので、自分に合った書道用品を見つけて書道を楽しみましょう。

筆鋒の毛の種類で分けると、硬い毛を剛毫、柔らかい毛を柔毫、硬い毛と柔らかい毛を混ぜたものを兼毫と言います。

剛毫にはイタチ、馬、狸、鹿などの毛を使ったものが多く、力強い文字を書く時に適しています。 柔毫は羊や猫の毛を使ったものが多く、伸びやかで柔らかい文字を書くのに適しています。

主に仮名を書く時に使います。

兼毫は硬い毛と柔らかい毛を混ぜて作ってあるので、書きやすく、初心者の方にもお勧めです。

筆は筆鋒の長さによっても分けられます。

筆鋒の長さが、軸の外形の2倍以上あるものを長鋒、外径より短いものを短鋒、その中間の長さのものを中鋒と呼びます。 長鋒は、柔らかい文字を書くのに向いているので、行書、草書、仮名を書く時に使うことが多いです。

中鋒は、楷書や行書を書く人に向いています。 短鋒は、硬い字を書くのに向いているので、楷書や隷書などを書く時に使うと良いでしょう。

また、筆は軸の直径で一号~十号に分類されています。

これはメーカーによってサイズに多少違いがあります。

一号・二号は条幅、書き初めなど大きな紙に書くのに適している大筆です。

三号・四号・五号は半紙に適している中筆です。

初心者の方は半紙で練習することが多いので、中筆の兼毫筆がまず必要になってきます。

六号・七号は細字に適している小筆です。

筆に関しても書道教室の先生のお勧めの筆があることが多いです。 迷ったら、書道教室の先生に聞いて購入すると良いでしょう。

大人が書道を習う時に知りたい、書道用品の選び方を紹介しました。

価格が高いほど高級品ということになりますが、最初から高い書道用品を買う必要はありません。

現在の実力に合った道具を使うことが一番です。 書道が上達するに従って、良い書道用品を使いたくなってきます。 また、上級者になると深い表現を要求されるので、より品質の良い書道用品が必要になってきます。 硯はそんなに買い替えるものではないので、できれば墨のよくおりる、良い硯を持つことをお勧めします。 紙や筆は書道教室で指定されることもあります。

書道用品はどれも人それぞれの好みがありますので、自分に合った書道用品を見つけて書道を楽しみましょう。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)