小さめのモンステラ「ヒメモンステラ」を育てて楽しむ

関連キーワード

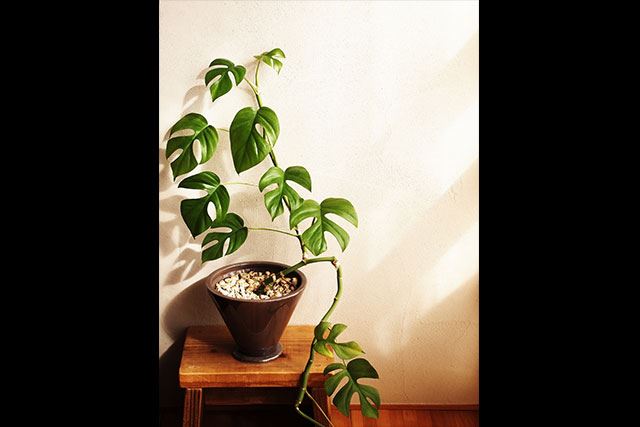

切れ込みの入った大きな葉が特徴のモンステラは人気の観葉植物のひとつですが、大きなものは葉が1m幅にもなるので、大きすぎてちょっと敬遠してしまうこともあります。

そんなときに注目するのは、葉が小さめの「ヒメモンステラ」です。

園芸上「ヒメ」と名前が付く植物は、「ヒメ」がつかない植物の小型のものを指しています。

品種というよりは、小さめのモンステラをひとまとめにして「ヒメモンステラ」と呼んでいて、育て方そのものはモンステラと変わりありません。

そんなときに注目するのは、葉が小さめの「ヒメモンステラ」です。

園芸上「ヒメ」と名前が付く植物は、「ヒメ」がつかない植物の小型のものを指しています。

品種というよりは、小さめのモンステラをひとまとめにして「ヒメモンステラ」と呼んでいて、育て方そのものはモンステラと変わりありません。

ヒメモンステラは高温多湿を好む熱帯の植物

ヒメモンステラもモンステラと同じく、高温多湿の熱帯ジャングルのツル植物で、節から気根を伸ばして木に絡まって成長していきます。

ヒメモンステラも鬱蒼としたジャングルの大きな樹の下で生育しているものなので、直射日光は嫌いで、多少暗くてもしっかり成長します。

とはいえ、暗すぎるとひょろひょろになってくるので、明るめの窓辺か屋外の日陰で育てるようにしましょう。

ヒメモンステラは夏の暑さには強いのですが、小さい分、寒さに対する耐性がないので、5℃を下回らない環境で育てる必要があります。

霜が当たると即座に枯れてしまうので、屋外栽培のものは霜が降りる前に室内に取り込むようにしましょう。

屋外で管理していたものを室内に取り込むときは、葉の裏表を強めのシャワーで洗い流し、鉢を外して鉢をきれいに洗い、土の中に虫や虫の卵がついていないか確認してから鉢に戻して取り込むようにしましょう。

ヒメモンステラも鬱蒼としたジャングルの大きな樹の下で生育しているものなので、直射日光は嫌いで、多少暗くてもしっかり成長します。

とはいえ、暗すぎるとひょろひょろになってくるので、明るめの窓辺か屋外の日陰で育てるようにしましょう。

ヒメモンステラは夏の暑さには強いのですが、小さい分、寒さに対する耐性がないので、5℃を下回らない環境で育てる必要があります。

霜が当たると即座に枯れてしまうので、屋外栽培のものは霜が降りる前に室内に取り込むようにしましょう。

屋外で管理していたものを室内に取り込むときは、葉の裏表を強めのシャワーで洗い流し、鉢を外して鉢をきれいに洗い、土の中に虫や虫の卵がついていないか確認してから鉢に戻して取り込むようにしましょう。

ヒメモンステラの水やり

モンステラは多湿を好む植物ですが、土が常時湿っているのは好きではありません。

常時土が湿っていると、根腐れしてしまいます。

ヒメモンステラの水やりも、表面の土が乾いたら鉢底から流れ出るまで水やりし、鉢皿に水をためないようにしましょう。

ヒメモンステラは、多湿と乾燥、どちらがより苦手かというと、乾燥のほうが苦手です。

多湿にしないようにと乾燥気味にしすぎるほうが、葉が傷んできて枯れてしまうので、水切れに十分注意しましょう。

何日間か留守にするため世話できないときなど、通常の水やりのあとそのままにしておくと枯れてしまうので、その場合は水切れがしないように、鉢皿に水をためておきます。

帰宅したら鉢皿の水は捨てて、通常のように、表面の土が乾いたら水やりする方法に戻します。

ヒメモンステラも葉は小さくはないため、ハダニが付きやすいので、時々濡れタオルなどで拭いたり、シャワーで優しく葉の両面を洗い流すようにしましょう。

葉は常時湿っていても問題ありません。

常時土が湿っていると、根腐れしてしまいます。

ヒメモンステラの水やりも、表面の土が乾いたら鉢底から流れ出るまで水やりし、鉢皿に水をためないようにしましょう。

ヒメモンステラは、多湿と乾燥、どちらがより苦手かというと、乾燥のほうが苦手です。

多湿にしないようにと乾燥気味にしすぎるほうが、葉が傷んできて枯れてしまうので、水切れに十分注意しましょう。

何日間か留守にするため世話できないときなど、通常の水やりのあとそのままにしておくと枯れてしまうので、その場合は水切れがしないように、鉢皿に水をためておきます。

帰宅したら鉢皿の水は捨てて、通常のように、表面の土が乾いたら水やりする方法に戻します。

ヒメモンステラも葉は小さくはないため、ハダニが付きやすいので、時々濡れタオルなどで拭いたり、シャワーで優しく葉の両面を洗い流すようにしましょう。

葉は常時湿っていても問題ありません。

ヒメモンステラの土と植え替え

ヒメモンステラは水はけの良い腐植質の多い土を好むので、腐植質を多く含む観葉植物用の土か、赤玉土に2割程度のココピートやpH調整済みのピートモス、川砂をブレンドしたものを用いるのがおすすめです。

ヒメモンステラは室内栽培することが多いので、腐葉土を使うのはコバエが出やすいのでおすすめではありません。

ヒメモンステラは根詰まりしてくると、下葉が黄色くなってきて、生育が弱まって来るので、その場合は植え替えするようにしましょう。

ヒメモンステラを植え替えるときは、古い土を1/3程度落とし、いたんだ根などを取り除いてから、新しい土を加えて植え替えます。

根の周りにゆったりと土が入るように、なるべく一回り大きな鉢に植え替えましょう。

ヒメモンステラの植え替えの適期は、生育が旺盛になる気温が高い時期の5~9月ですが、状態が悪いときは、適期ではなくても植え替えるようにしましょう。

ヒメモンステラは室内栽培することが多いので、腐葉土を使うのはコバエが出やすいのでおすすめではありません。

ヒメモンステラは根詰まりしてくると、下葉が黄色くなってきて、生育が弱まって来るので、その場合は植え替えするようにしましょう。

ヒメモンステラを植え替えるときは、古い土を1/3程度落とし、いたんだ根などを取り除いてから、新しい土を加えて植え替えます。

根の周りにゆったりと土が入るように、なるべく一回り大きな鉢に植え替えましょう。

ヒメモンステラの植え替えの適期は、生育が旺盛になる気温が高い時期の5~9月ですが、状態が悪いときは、適期ではなくても植え替えるようにしましょう。

ヒメモンステラが伸びすぎたら

ヒメモンステラは茎が細いので、ヘゴ板や棒などに絡ませたり、ハンギングなどで垂らしたりしているものをよく見かけます。

伸び過ぎて形が崩れ、収拾がつかなくなってきたときは、適宜剪定して樹形を整えましょう。

伸びすぎた茎はどこで切っても構いませんが、気根が伸びてきている節を含めて切り落とすと、すでに根(気根)がついているので簡単に挿し木することができます。

挿し穂は水に挿しておいても、濡らした苗床に挿しておいても、すぐに根付いてくれます。

苗床として用いる土は、バーミキュライトや種まき用の土がおすすめです。

ヒメモンステラも、モンステラと同様、伸びてきた気根をそのままにしていると、どんどん伸びてきて、扱いに困ることがあります。

気根がワイルドに伸びているのがモンステラの魅力のひとつなので、そのままにしているのが通常ですが、邪魔なら思い切って切り落としても問題ありません。

気根は途中で切ってもまた伸びてしまうので、切る場合は付け根から切り落としましょう。

伸び過ぎて形が崩れ、収拾がつかなくなってきたときは、適宜剪定して樹形を整えましょう。

伸びすぎた茎はどこで切っても構いませんが、気根が伸びてきている節を含めて切り落とすと、すでに根(気根)がついているので簡単に挿し木することができます。

挿し穂は水に挿しておいても、濡らした苗床に挿しておいても、すぐに根付いてくれます。

苗床として用いる土は、バーミキュライトや種まき用の土がおすすめです。

ヒメモンステラも、モンステラと同様、伸びてきた気根をそのままにしていると、どんどん伸びてきて、扱いに困ることがあります。

気根がワイルドに伸びているのがモンステラの魅力のひとつなので、そのままにしているのが通常ですが、邪魔なら思い切って切り落としても問題ありません。

気根は途中で切ってもまた伸びてしまうので、切る場合は付け根から切り落としましょう。

ヒメモンステラの肥料

ヒメモンステラも肥料をあげるとよく育ち、葉色が良くなります。

肥料は生育期の春~秋に、緩効性化成肥料を株元にまくか液体肥料を時々水代わりに与えるようにします。

緩効性化成肥料は、普通の固形肥料でも観葉植物用の固形肥料でも構いません。

ヒメモンステラが大きくなりすぎて困る場合は、肥料を控えるようにしましょう。

ヒメモンステラは寒さに弱く、冬の間は水を控えめにして通常より水やりの間隔を長くとって乾燥気味に管理します。

この時期あまり水を吸わないので、肥料もあげないようにします。

冬に肥料をあげると、根がいたんでしまうことがあるので注意しましょう。

監修:きなりのすもも

16年前に趣味でバラ栽培をはじめたのをきっかけに、花木、観葉植物、多肉植物、

ハーブなど常時100種を超える植物を育て、弱った見切り苗や幼苗のリカバリー、

一年草扱いされている多年草の多年栽培などに取り組んでいます。

肥料は生育期の春~秋に、緩効性化成肥料を株元にまくか液体肥料を時々水代わりに与えるようにします。

緩効性化成肥料は、普通の固形肥料でも観葉植物用の固形肥料でも構いません。

ヒメモンステラが大きくなりすぎて困る場合は、肥料を控えるようにしましょう。

ヒメモンステラは寒さに弱く、冬の間は水を控えめにして通常より水やりの間隔を長くとって乾燥気味に管理します。

この時期あまり水を吸わないので、肥料もあげないようにします。

冬に肥料をあげると、根がいたんでしまうことがあるので注意しましょう。

監修:きなりのすもも

16年前に趣味でバラ栽培をはじめたのをきっかけに、花木、観葉植物、多肉植物、

ハーブなど常時100種を超える植物を育て、弱った見切り苗や幼苗のリカバリー、

一年草扱いされている多年草の多年栽培などに取り組んでいます。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)